6岁男童因感染“食脑虫”不幸离世,专家呼吁警惕不洁水源,夏季戏水需谨慎防护。

2025年8月11日深夜,一则题为《君宝贝和妈妈的感谢信》的长文在社交平台引发全网泪崩。信中那句”生命留在6岁8个月”的告别,为6岁男童小君(化名)与狒狒阿米巴原虫的搏斗画上句点。这场始于初夏的噩梦,揭开了”食脑虫”感染这个被低估的致命威胁。

水枪大战后的异常高烧

时间倒流至6月16日,江苏某幼儿园的儿童节水枪狂欢中,小君与同伴们嬉戏玩闹。次日出现的39.5℃高烧让家长误以为是普通感冒,但持续不退的体温与逐渐出现的嗜睡症状敲响警钟。辗转三家医院后,7月2日上海某三甲医院通过脑脊液基因检测确诊为原发性阿米巴脑膜脑炎——这种致死率高达97%的感染,因虫体吞噬脑细胞被称为”食脑虫”。

“他清醒时会用小手摸我的脸说’妈妈不哭’。”小君母亲李女士的日记本里记录着揪心细节。治疗初期,两性霉素B联合米替福新的鸡尾酒疗法曾带来希望,孩子一度退烧并能独立进食。但7月下旬病情急转直下,MRI显示虫体已侵蚀基底神经节,小君逐渐失去吞咽功能。

全球寻药与生死时速

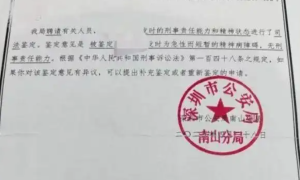

为争取生机,家属通过海外医疗渠道联系到美国疾控中心。但新型药物硝唑尼特的应用需要突破三重难关:跨国药品审批、超适应症使用许可、以及每小时1.5万元的治疗费用。尽管网友众筹凑齐首期药费,但当药物8月5日抵沪时,孩子的脑干反射已开始消失。

“每个环节都在和死神抢时间。”参与会诊的华山医院感染科副主任张文宏表示,该病例暴露出三大救治难点:早期症状与流感高度相似、确诊依赖精准基因检测、有效药物国内尚未上市。数据显示,我国近十年报道的21例感染者中,仅3例存活。

感染源成未解之谜

关于感染途径,流行病学调查呈现两种可能:幼儿园使用的非直饮水管网系统检测出微量阿米巴原虫,而患儿2个月前在公园涉水游玩时曾有鼻腔进水史。”虫体通过嗅神经上行入脑,理论上1滴水就可能致命。”中科院微生物所黄力研究员指出,夏季30℃以上水温会大幅提升水体中病原体浓度。

令人忧心的是,随着全球变暖,该病正突破传统热带地区限制。2024年北京曾报告首例北方病例,患者仅接触过小区喷泉水景。美国疾控中心最新预警显示,娱乐用水设施感染占比已升至43%。

”温柔食脑兽”的致命机制

这种直径仅15微米的单细胞生物,有着令人胆寒的生存策略。它会在接触人体后分泌溶解酶,沿神经纤维”啃食”至大脑,随后以每天3mm的速度扩散。病程通常分为三个阶段:前驱期(头痛发热)、急性期(癫痫昏迷)、终末期(脑疝死亡),全程往往不超过两周。

“最残酷的是患者中期意识清醒。”北京儿童医院ICU主任钱素云解释,部分孩子会出现”脑内尖叫”现象——他们能感知被吞噬的过程却无法表达。小君在病程第25天时,曾用颤抖的手指在妈妈掌心反复画圈,后来才知这是医学记载的”疼痛循环”体征。

民间防控网络亟待建立

小君离世后,其家属将剩余善款转捐给罕见病救助基金。中国疾控中心随即发布《娱乐用水安全指南》,特别强调戏水后出现持续头痛需立即就医。多家电商平台数据显示,儿童戏水防护鼻夹销量一周激增700%。

“这不是最后一个受害者。”世界卫生组织人畜共患病专家马克·佩雷特警示,气候变迁下,预计2050年全球阿米巴脑炎病例将增长4倍。目前广州生物岛实验室正在研发快速检测试纸,未来或可实现15分钟初筛。

夕阳下的苏州河边,新立起的警示牌写着”禁止涉水”。一位母亲放下白色雏菊,卡片上稚嫩的笔迹依稀可辨:”君君哥哥,天堂里没有食脑虫。”这场以生命为代价的警示,正推动着公共水域安全管理体系的深层变革。