精神病患者侵权案件暴露法律与监管漏洞,亟需完善责任认定、强化监护制度并建立受害者救济机制。

一、事件背后的法律争议

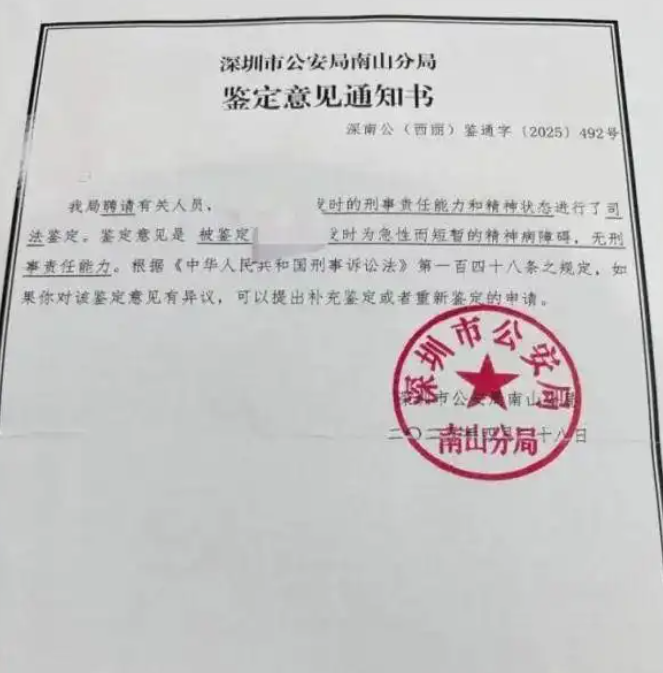

深圳地铁站发生的这起强制猥亵案,暴露出我国精神卫生法治体系中的深层矛盾。当27岁的江西籍男子被鉴定为”急性而短暂的精神病障碍”后,案件的处理立即陷入法律真空——加害者因无刑事责任能力免于刑责,但受害者李黎的心理创伤却真实存在。深圳市康宁医院的收治记录显示,该男子在短暂治疗后即被家人接回原籍,这种”治疗-释放”的循环模式,折射出当前精神障碍患者管理的系统性漏洞。

二、司法鉴定的专业困境

“急性而短暂的精神病障碍”这一诊断结论,在司法精神病学领域本就存在争议。北京安定医院司法鉴定科主任李铮指出,这类病症的特点是”突发性、短暂性、可完全缓解”,但诊断主要依赖患者自述和短暂观察。本案中,嫌疑人从作案到鉴定的时间跨度达三个月,期间是否保持病症的连续性值得商榷。更值得关注的是,我国现行《精神卫生法》未明确规定此类障碍者的强制医疗标准,导致各地执法尺度不一。

三、监护责任的现实困境

根据《民法典》第1188条,监护人要承担无民事行为能力人的侵权责任。但本案暴露出三大执行难题:首先,江西老家的监护人是否具备有效监护能力存疑;其次,跨省监管存在信息壁垒,深圳警方难以掌握后续情况;最重要的是,我国尚未建立精神障碍患者侵权赔偿的专项保障基金,当监护人无力赔偿时,受害者权益保障即成空谈。数据显示,2024年全国精神障碍患者侵权案件中,仅37%的受害人获得全额赔偿。

四、公共安全的预防机制缺失

本案最令人忧心的是潜在的社会风险。上海市精神卫生中心流行病学研究室主任蔡军提供的数据显示,急性精神病障碍患者的复发率高达40%。但现行制度既无全国联网的精神障碍患者动态数据库,也无完善的社区随访体系。深圳大学法学院副教授陈正建议,应参照机动车交强险模式,建立精神障碍患者强制责任险制度,同时完善《精神卫生法》中关于”有危害行为倾向”患者的认定标准。

五、受害者救济的制度盲区

李黎的遭遇揭示了一个残酷现实:我国对精神障碍侵权案件的受害者缺乏系统救济。比较法研究显示,德国设有专门的”暴力受害者赔偿基金”,日本则实施”心神丧失者等医疗观察法”。而我国目前仅部分地区试点司法救助,且多限于重大刑事案件。中国人民大学法学院教授汤维建建议,应建立”先行赔付”机制,由政府垫付赔偿金后再向监护人追偿,同时将心理康复治疗纳入医保覆盖范围。

六、社会治理的多元共治路径

破解这一困局需要构建”法律-医疗-社区”三位一体的治理网络:

- 立法层面需修订《精神卫生法》,细化强制医疗适用标准;

- 医疗系统应建立全国联网的重性精神障碍患者电子档案;

- 社区需配备专业社工,完善”医院-家庭-社区”衔接机制。广州市荔湾区推行的”精防日报告”制度值得借鉴,该区通过网格化管理,实现了精神障碍患者动态管控率100%,近三年相关侵权案件下降72%。

这起案件不应止于个例讨论。当法律认定”无责”的加害者与”无辜”的受害者同时存在时,社会治理的智慧就体现在如何平衡个体权利与公共安全。在建设法治社会的进程中,我们既不能因噎废食地限制精神障碍患者的权利,也不能放任可能存在的公共风险。完善立法、强化监管、健全救济,方能构建真正包容且安全的社会环境。