“赵露思退网事件:当明星成为全民道德审查对象,3117万粉丝的流量光环终成不堪重负的枷锁。”

2025年8月13日深夜,拥有3117万微博粉丝的当红演员赵露思突然发布”告别宣言”,宣布注销账号。这条仅16个字的微博”真的助农,也要注销的,拜拜”,犹如一颗投入平静湖面的石子,在娱乐圈和社交平台激起千层浪。这场看似突然的”退网”行动,实则暗含着当下明星与社交媒体关系的深层矛盾——当公众人物的私人表达空间被无限挤压,当每个商业行为都被置于道德显微镜下审视,”注销微博”或许成为他们最后的反抗方式。

“助农风波”始末:一场善意引发的舆论风暴

赵露思此次退网事件的导火索,源于一周前的一场直播助农活动。在推广某地方苹果汁产品时,有网友质疑该产品并非真正来自农村合作社,而是贴牌代工商品,随即在社交平台掀起”真假助农”的激烈讨论。尽管品牌方随后出具了农产品地理标志证明和合作社采购协议,但舆论场已经形成了两派对立观点:一方认为明星参与商业助农应当严格审核产品来源;另一方则坚持只要最终惠及农民就应予以支持。

值得注意的是,这并非赵露思首次陷入”助农争议”。2024年底,她代言的某款山区核桃油也曾因价格高于市场同类产品30%而遭到质疑。当时其工作室发布长达5页的供应链成本分析报告平息争议,但已经给艺人形象蒙上阴影。中国农业大学乡村振兴研究院数据显示,2024年明星参与的助农直播中,约37%引发过类似争议,反映出公众对”明星+助农”模式日益增长的信任危机。

冷静期制度下的情绪爆发:明星与平台的权力博弈

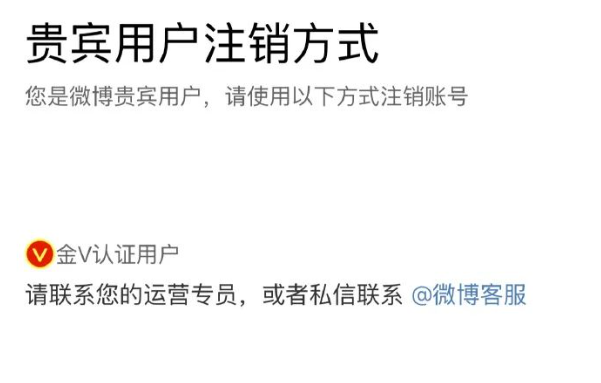

在宣布注销决定时,赵露思在直播中的一句”我跟你离婚呐,有啥好冷静的?”暴露出明星对社交平台规则的强烈不满。微博自2023年起实施的”账号注销15天冷静期”制度,本意是防止用户冲动行为,但在公众人物眼中,这却成了平台”绑架”流量的手段。有业内人士透露,顶级明星账号每月能为平台带来数百万的广告分成和流量价值,平台与明星之间存在着微妙的利益共生关系。

“明星退网已经形成了一种行为艺术。”清华大学传媒学院教授尹鸿分析指出,”当社交平台既是明星维持热度的工具,又是舆论压力的来源时,他们陷入两难境地。”2024年以来,已有超过20位百万粉丝量级的明星宣布退出微博或暂停更新,其中包括因育儿观念遭抨击的某女星,以及因政治立场被”出征”的港台艺人。这种集体退潮现象,折射出明星群体对失控网络环境的集体焦虑。

3117万粉丝的价值与负担:流量时代的双刃剑

赵露思账号显示的3117万粉丝数字,代表着惊人的商业价值和影响力。根据《2025中国明星商业价值报告》,如此量级的社交媒体影响力,可为其带来年均5000万以上的代言收入。但与此同时,这个数字也意味着3117万双眼睛的实时监督,每个举动都可能被无限放大解读。

“我们团队每天要处理超过2000条负面评论的舆情监测报告。”一位不愿具名的艺人宣传总监透露,”即使是’今天天气真好’这样的日常博文,也会有人解读为’炫富’或’不关心灾区’。”北京师范大学心理学部研究发现,长期处于高强度网络关注下的明星,出现焦虑症状的比例是普通人的3.2倍。赵露思在去年某访谈节目中坦言”已经三年不敢看评论区”,这种心理压力或许是其决意退网的重要动因。

公众期待的异化:从作品评判到道德审判

深入分析赵露思事件,我们会发现一个值得警惕的现象:当代观众对明星的关注重点,已经从专业能力转向全方位的道德审查。在豆瓣”娱乐八卦”小组,关于赵露思的讨论帖中,仅12%涉及其影视作品,而关于”穿搭价格””朋友圈截图””助理待遇”等私域话题占比高达63%。这种异化的公众期待,将艺人推向永无止境的”自证清白”循环。

中国人民大学社会学教授周孝正指出:”当社会将明星神化为道德楷模时,实际上是在逃避自身的道德责任。”这种现象在助农事件中尤为明显——网友要求明星成为农产品供应链专家、公益审计师和乡村发展顾问的多重角色,却鲜少有人关注企业、平台和政府应承担的主体责任。这种错位的期待,最终导致明星要么选择”安全”的沉默,要么像赵露思一样选择彻底退出。

退网之后的行业反思:重建健康的明星-粉丝关系

赵露思的退网决定,可能成为娱乐圈社交媒体策略的转折点。业内已经开始讨论”去微博化”的艺人运营模式,包括转向封闭式粉丝社区、建立自主内容平台等尝试。某顶流艺人工作室近期就试水了加密会员制APP,提供未经剪辑的日常视频和深度互动,月费达299元仍迅速聚集50万付费用户。

更根本的解决之道,在于重建健康的明星-公众关系。中国传媒大学发布的《文娱行业健康发展白皮书》建议,应当建立”专业作品与私人生活的防火墙”,即观众主要通过作品评价艺人专业能力,而不过度干预其合法合规的私人领域。同时,平台方也需要完善内容分级和社区规范,避免将明星置于全民审判的舆论场。

赵露思的微博页面最终会变成”该账号已注销”的灰色标识,但这个事件留下的思考远未结束。当我们的社交媒体环境变得日益极端化,当每个公众人物都生活在”因言获罪”的恐惧中,或许我们都需要反思:是否在追求”完美偶像”的过程中,我们亲手摧毁了让创意和表达自由生长的空间?明星退网不应只是茶余饭后的谈资,而应成为检视网络文明建设的一面镜子。