赵露思”助农风波”撕开直播带货的公益面纱:当明星光环与商业利益交织,亟需建立透明的助农认证机制与可持续的产业生态。

一场由当红演员赵露思发起的助农直播,在短短几天内演变成舆论风暴,将明星带货、助农经济与商业伦理的复杂关系暴露在公众视野中。这场风波看似由”商户同名”的偶然发现引发,实则触及了直播电商时代公益营销的结构性矛盾——当助农成为流量密码,如何辨别真公益与伪善?当明星光环与商业利益交织,如何守护助农的初心?

股权迷云:公益面纱下的商业链条

舆论发酵的核心焦点在于延安小小果实农业科技有限公司的股权结构。网友发现的”孙嘉蔓”同名现象,如同一根导火索,点燃了公众对明星助农真实性的普遍性质疑。天眼查数据显示,这家成立于2025年5月的企业,在赵露思直播前刚刚完成工商注册,时间线上的巧合难免令人浮想联翩。更值得注意的是,持股30%的厦门我很忙文化传媒有限公司,其业务范围与农产品毫无关联,反而专注于娱乐营销。这种看似错位的资本组合,不禁让人怀疑助农是否只是商业包装的外衣。

在中国社科院农村发展研究所专家看来,这种”明星+新成立农业公司”的模式已成为直播带货的常见套路。”有些助农直播本质上是通过公益概念获取流量,实际利润最终流入关联企业。农民获得的可能只是固定劳务费,而非真正的产业收益。”这种质疑并非空穴来风——2024年中国消费者协会报告显示,32%的明星助农直播存在价格虚高或货源不透明问题。

价格争议:助农产品的高溢价迷思

直播中售价68元/5斤的”助农苹果”,成为另一个舆论爆点。相比当地市场普通苹果10-15元/斤的行情价,这款打着赵露思代言的产品溢价明显。支持者认为,品牌附加值理应获得更高回报;反对者则质疑,超额利润是否真能反哺农户。记者调查发现,同类高品质苹果在传统渠道的收购价约为6-8元/斤,经直播带货后终端价格翻倍,但中间成本的合理分配缺乏透明机制。

一位不愿具名的水果供应链从业者透露:”明星助农直播的佣金通常在20%-30%,加上物流、包装等成本,真正到农民手中的增收有限。”这种状况引出一个根本性质问:当助农变成高价代名词,是提升了农产品价值,还是异化为粉丝经济的变现工具?延安市果业局的统计显示,2024年通过直播销售的苹果中,仅有43%实现了”收购价同比提升”,大多数案例只是完成了去库存。

监管介入:公益认证的制度空白

志丹县市场监督管理局的介入,将这场风波推向新阶段。不同于普通商品虚假宣传的查处,助农活动的监管面临特殊挑战——我国尚未建立统一的公益助农认证标准。市监局工作人员向记者坦言:”我们重点核查两方面:一是企业是否具备农产品经营资质,二是能否提供真实的助农合作证明。”但这种事后监管难以解决根本问题,因为现行法律并未规定”助农”需要达到怎样的农民受益比例。

中国人民大学农业与农村发展学院教授指出:”当前助农活动最大的制度漏洞是缺乏效果追溯机制。一个直播号称帮助了多少农户,但既没有贫困户名单,也没有增收凭证,全凭主播说了算。”这种信息不对称,给了投机者操纵空间。值得注意的是,日本等国的”公益营销”需提交详细受益报告,韩国则要求标注助农产品的利润分配比例,这些经验值得借鉴。

明星责任:影响力经济的伦理拷问

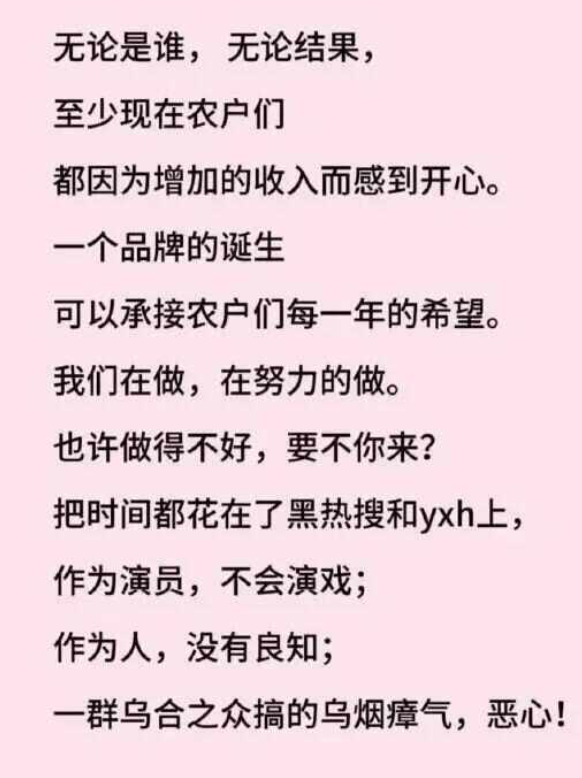

赵露思团队至今未就股权关联作出正面回应,这种沉默加剧了公众的不信任。在中央戏剧学院影视传媒系主任看来,明星参与助农带有”影响力变现”与”社会责任”的双重属性:”当明星用自己的公信力为产品背书时,就有义务确保商业链条的透明性。回避关键质疑只会损耗社会资本。”

这场风波折射出明星公益的普遍困境:据《2024中国明星公益报告》,89%的明星公益项目存在商业化运作,但仅17%披露了资金流向。北京师范大学公益研究院院长指出:”真正的公益应该可测量、可核查、可持续。明星若真想助农,就应该公开承诺助农资金占比,并接受第三方审计。”

农户困境:被动的”受益者”角色

在舆论混战中,真正的助农对象——果农的声音却几乎缺席。记者联系到志丹县几位果农,他们表示”有公司来收购就是好事”,但对直播的具体效益不甚了解。这种信息隔阂暴露出助农经济的深层矛盾:农民大多处于产业链最弱势环节,既无议价能力,也缺乏监督渠道。

西北农林科技大学乡村振兴研究中心调研显示,72%的参与直播助农的农户不清楚最终销售价格,85%未签订保底收益协议。这种不对等关系下,”助农”很可能异化为”用农”——农民的土地和劳动成为商业故事的元素,实际获益却与宣传相去甚远。

破局之道:构建可持续的助农生态

要破解这场困局,需要多方共建新规则。首先,行业协会应制定《明星助农直播规范》,明确助农定义、利润分配比例和效果披露要求;其次,平台需建立助农标签审核机制,对达标直播间给予流量扶持;再者,地方政府可以搭建第三方监管平台,确保助农承诺落地。

更重要的是转变思维——助农不应是偶尔的慈善秀,而应是可持续的价值共创。参考”褚橙”模式,真正的助农需要构建”品种改良+标准种植+品牌赋能”的全产业链,而非依赖明星一时的流量输血。正如一位三农学者所言:”最好的助农是让农民掌握定价权,而不是成为商业剧本里的配角。”

赵露思事件终会平息,但它提出的问题值得持续思考:当公益成为商业的装饰品,我们失去的不仅是几个消费者的信任,更是社会互助的真诚基础。或许,这场风波的最大价值在于促使我们审视:在流量至上的时代,真正的助农应该是什么模样?答案不在明星的光环里,而在田间地头的切实改变中。