药店催收避孕药款意外揭露顾客婚外情,引发隐私权与商业信息处理边界的社会热议。

2025年8月,广东阳江一起普通的药店交易演变成一场涉及隐私权、婚姻伦理与商业责任的公共事件。一名男子在购买避孕药时因支付失败,药店店员通过会员系统联系其妻子追讨药款,意外揭露了男子的婚外情。这场看似偶然的”泄密”事件,实则触及了数字经济时代个人隐私保护的敏感神经,引发了关于商业机构信息处理权限的广泛讨论。

一、事件脉络:从支付故障到家庭危机

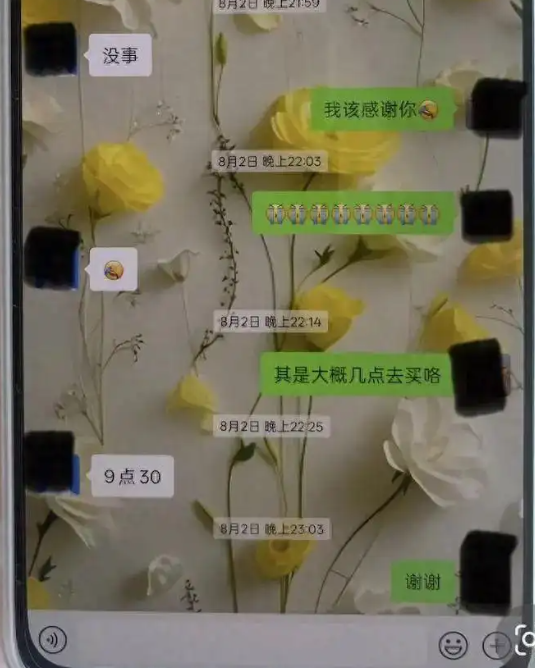

事件始于2025年8月11日,阳江市大参林药店平冈店的一笔失败交易。男子陈某购买避孕药时扫码支付未成功,店员根据会员资料联系其妻子彭某催收药款。在询问具体药品时,店员如实告知是避孕药,导致陈某的婚外情暴露。陈某随后在社交平台控诉药店”侵犯隐私”,称两个家庭因此面临破裂,并出示了报警回执表示将追究药店责任。

值得注意的是,事件中的几个关键细节值得玩味:首先,药店会员系统存储了非本人联系方式;其次,店员在未确认付款人身份的情况下直接联系第三方;最后,在告知药品信息时未作任何隐私保护处理。这三个环节的连续失误,最终酿成了这场隐私泄露风波。

二、法律焦点:药店行为是否构成隐私侵权

从法律角度审视,本案的核心在于药店的信息处理行为是否构成对消费者隐私权的侵犯。根据《个人信息保护法》第十三条规定,处理个人信息应当取得个人同意,且应当限于实现处理目的的最小范围。

中国政法大学医药法律与伦理研究中心主任刘鑫分析:”药店为追讨药款联系会员登记的联系人,这一行为本身具有合同依据。但问题在于,首先,避孕药属于敏感个人信息中的性健康信息;其次,在未确认付款人与登记人关系的情况下直接透露药品详情,明显超出了债务催收的必要限度。”

司法实践中,类似案件判决存在分歧。2024年上海一起类似案例中,法院认定药店在催收过程中披露患者购买抑郁症药物信息构成侵权;而同年广州的案例则支持药店为追讨欠款联系紧急联系人的合法性。这种差异反映出医疗服务与普通商品交易在隐私保护标准上的模糊地带。

三、行业困境:药店服务的双重身份难题

本次事件折射出零售药店在医疗服务与商业经营之间的身份困境。作为药品经营者,药店既要遵守《药品经营质量管理规范》,对特殊药品购买进行必要记录;又要符合《消费者权益保护法》对个人信息的保护要求。

广东省医药零售行业协会秘书长李伟指出:”目前行业缺乏统一的操作规范。会员系统应该设置哪些信息?在什么情况下可以联系非本人?如何平衡债权实现与隐私保护?这些问题都亟待明确。”该协会2024年的调查显示,87%的药店曾因信息处理问题与顾客发生纠纷,但仅有23%制定了详细的隐私保护流程。

值得注意的是,大参林作为上市公司,其客服”涉及隐私不便回应”的表态,反映出企业在面对隐私纠纷时的典型应对策略——既不愿承认过错,又不敢断然否认,这种暧昧态度往往加剧公众疑虑。

四、社会伦理:科技放大的隐私焦虑

这起事件在社交媒体引发的强烈反响,映射出当代社会对隐私泄露的普遍焦虑。在数字经济时代,个人信息的收集、存储与使用变得无处不在,而普通民众对自身信息的控制力却日益减弱。

中国社会科学院社会心理学研究所的调查显示,92%的受访者曾因商业机构的信息处理感到不安,其中医疗健康信息敏感度最高。该所研究员王梅指出:”当健康消费记录可能成为婚姻危机的导火索时,人们会产生强烈的被监视感,这种心理冲击远大于信息本身的实际危害。”

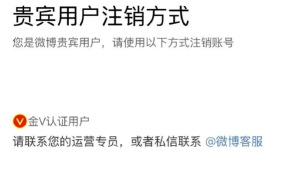

事件中一个耐人寻味的细节是,陈某的社交账号因”违反社区规定”被禁,这暗示平台方对涉及隐私争议内容的特殊处理机制。这种平台自治行为,实际上构成了数字时代新型的社会规范形成途径。

五、风险防范:构建个人信息处理”防火墙”

针对此类事件暴露的风险,法律与商业实务界提出多项建议:

对零售企业而言:

- 建立敏感信息分级制度,对药品购买记录实施差异化保护

- 设置债务催收的标准化话术,避免不必要的信息披露

- 定期审核会员信息授权范围,确保联系人信息的时效性

对消费者而言:

- 谨慎提供非本人联系方式作为商业机构的备用信息

- 了解《个人信息保护法》赋予的查询、更正、删除权

- 对明显超出收集目的的信息要求予以拒绝

北京市律协网络安全专委会主任王春晖建议:”企业应当建立个人信息保护的’最小必要’原则,就像药店不需要知道顾客的婚姻状况一样,收集与使用信息必须严格限定在服务必需范围内。”

结语:数字时代的隐私平衡术

这起避孕药购买风波,表面看是一起个案纠纷,实则揭示了数字经济深度发展背景下的普遍性挑战——在便利与安全、债权与隐私、商业利益与人格尊严之间,社会需要找到新的平衡点。

当药店收银系统与家庭伦理意外碰撞,当支付故障演变为婚姻危机,我们不得不反思:在技术无所不在的今天,是否应该为个人信息流动设置更多的”缓冲带”?是否需要在商业流程中重建某种”信息礼仪”?

或许,这场风波的真正价值在于提醒我们:在数字化的世界里,每一个数据节点都连着真实的人生,每一次信息处理都可能改变他人命运。唯有建立更具伦理意识的数据文明,才能让技术进步真正服务于人的福祉。