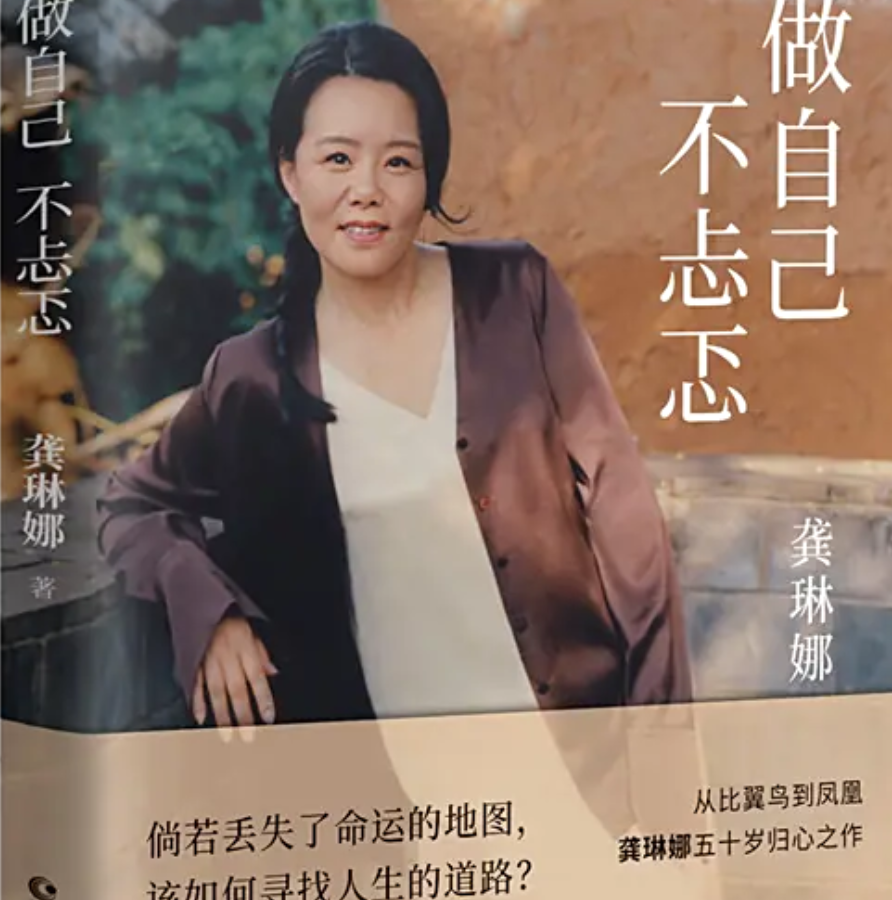

龚琳娜新书《做自己 不忐忑》以惊人坦诚剖析艺术人生,展现了一位女性从”神曲”光环到真实自我的破茧重生。

当《忐忑》的最后一个高音在舞台上消散,龚琳娜的人生”神曲”才刚刚开始谱写。这位以”神曲”闻名却始终拒绝被定义的艺术家,在新书《做自己 不忐忑》中完成了一次惊人的自我袒露。这不是一本常规意义上的名人自传,而是一部关于艺术生命如何经历破碎与重建的启示录,记录了一个女性艺术家在名利场的漩涡中如何找回自我的心灵史诗。

一、从”神曲”到”神伤”:光环背后的精神历险

2010年,《忐忑》如一颗文化炸弹在中国乐坛引爆。这首没有明确歌词、充满夸张表情的歌曲,让龚琳娜一夜之间成为现象级人物。然而很少有人知道,这场看似辉煌的成名,却成为龚琳娜艺术生涯中最深刻的身份危机。”人们只记得《忐忑》里的夸张表情,却看不见我二十年来对声乐艺术的钻研。”龚琳娜在书中写道。这种被简化的痛苦,成为她后来一系列自我颠覆的起点。

书中披露的细节令人动容:腿疾发作时,这位舞台上的”女神”只能卧床数月;商业赞助突然撤资后,她不得不重新思考艺术与市场的关系;离开北京定居大理的决定,更是一场与主流价值观的公开决裂。这些经历撕开了成功表象下的真实创口,展现了一个艺术家在商业社会中保持精神独立的艰难。龚琳娜坦言:”‘神曲’之后,内心的’忐忑’才真正开始。”这句话道出了所有创作者面临的永恒命题:当外界定义与自我认知产生巨大鸿沟时,我们该如何自处?

二、婚姻与艺术的二重奏:创造性关系的解构

《做自己 不忐忑》最勇敢的部分,莫过于龚琳娜对与前夫老锣艺术合作关系的剖析。这对曾经的音乐伴侣,共同创造了《忐忑》《金箍棒》等标志性作品,却在艺术理念的差异中渐行渐远。龚琳娜毫不避讳地写道:”我对他的风格太熟悉了,以至于拿到他的新作品,即便难度不小,我也能很快掌握…他的创作技巧已经没有新鲜感了。”

这种艺术伴侣关系的演变,折射出创造性关系的普遍困境:当合作成为习惯,创新往往让位于舒适;当私人情感与专业判断交织,独立艺术判断变得尤为困难。龚琳娜最终选择打破这种”安全”的合作模式,开始与其他音乐人合作,尝试不同风格。这一决定不仅关乎艺术选择,更是一次彻底的自我解放。她在书中描述这个过程”特别难,也特别疼”,但正是这种疼痛带来了新生。

三、”浪姐”实验:主流与边缘的身份博弈

参加《乘风破浪的姐姐》是龚琳娜艺术生涯中的关键转折点。书中详细记录了她对参与综艺节目的矛盾心理:”这种娱乐节目我一开始是非常排斥的,因为我会担心它是不是过度娱乐化?”这种焦虑源于严肃艺术家对大众娱乐文化的本能警惕,也反映了精英与流行之间的永恒张力。

然而,龚琳娜最终选择拥抱这种张力。在与美依礼芽合作《花海》的过程中,她发现了跨文化碰撞的创造性火花;在与年轻歌手交流时,她获得了技术上的新启发。这种开放态度打破了”高雅”与”通俗”的虚假对立,展现了一个成熟艺术家的包容与成长。龚琳娜写道:”我很享受这种状态,而且在学习过程中也能让我忘掉很多烦恼。”这句话揭示了一个深刻洞见:真正的艺术自由,往往始于对自我边界的突破。

四、大理岁月:地理迁徙与精神返乡

从北京到大理的地理迁移,在龚琳娜的生命叙事中具有象征意义。这个决定不仅改变了生活环境,更重塑了她的创作生态。在苍山洱海间,龚琳娜重新发现了自然节奏对艺术创作的滋养,找回了被都市生活稀释的感官敏锐度。书中描写她在山间练声、在湖畔创作的场景,展现了一种回归本真的艺术生产方式。

这种地理迁徙带来的精神返乡,呼应了当代知识分子的普遍焦虑:在加速时代,如何守护创作的沉思空间?龚琳娜的大理选择提供了一种可能答案——有时物理距离的拉开,恰恰是精神距离的缩短。当大多数艺术家在北上广的竞争中内卷时,她的”退场”反而成就了艺术的”进阶”。

五、破碎的勇气:作为女性成长范本的艺术人生

《做自己 不忐忑》最终超越了个体经历的范畴,成为一部关于女性成长的隐喻文本。龚琳娜在书中展示的脆弱与强大、跌倒与爬起、迷失与找回,构成了一个完整的女性觉醒叙事。她对年龄焦虑、事业瓶颈、情感变故的坦诚讨论,打破了社会对成功女性的单一想象。

特别值得注意的是,龚琳娜将艺术困境与生命困境并置叙述的独特方式。在她笔下,声乐技巧的突破与心理防线的瓦解常常同步发生,舞台上的高音与生活中的低谷形成奇妙共振。这种将艺术探索与生命探索合二为一的叙事,创造了一种新型的女性自传文体——既是艺术手记,也是心灵史;既是专业反思,也是存在主义宣言。

《做自己 不忐忑》这个书名本身就是一个宣言。当社会期待艺术家永远”完美”,龚琳娜选择了展示破碎;当娱乐圈要求名人维持”人设”,她选择了呈现复杂;当女性被规训应该优雅老去,她选择了继续生长。这本书最终告诉我们:艺术最动人的力量,不在于技巧的完美,而在于生命的真实;不在于从不跌倒,而在于每次跌倒后,都能以更丰富的姿态重新站起。