”狄龙版《楚留香》:一个时代的武侠美学标杆,永恒侠影铸就江湖图腾。”

光影铸就的江湖图腾

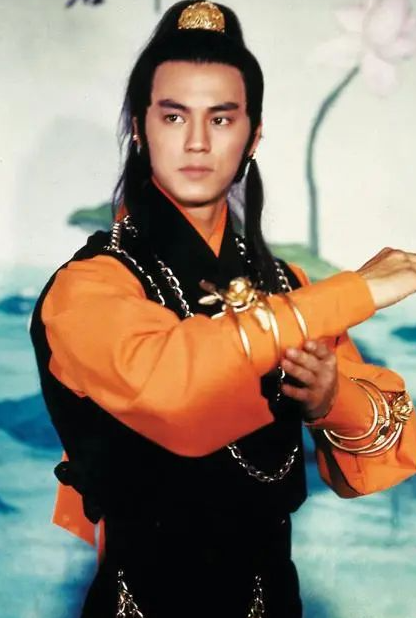

1977年的邵氏片场,楚原导演用有限的摄影棚空间,创造出一个无限延伸的武侠宇宙。当狄龙饰演的楚留香身着金橘色长衫从竹林深处走来,腰间金链随步伐轻响,香港电影史上最经典的侠客形象就此定格。这部改编自古龙同名小说的《楚留香》,不仅开创了武侠IP影视化的先河,更以其独特的”楚原美学”定义了整整一代人对江湖的想象。棚内搭建的亭台楼阁虽显局促,却在巧妙的镜头调度下幻化为”瑶池仙境”;人造雾气中的刀光剑影虽非实景,却比当今绿幕特效更富诗意。这种”有限中见无限”的创作智慧,恰是香港电影黄金时代的精髓所在。

表演艺术的范式革命

狄龙对楚留香的诠释,完成了一次对传统侠客形象的颠覆。不同于过往武侠片中正邪分明的脸谱化表演,他将古龙笔下”优雅的冒险家”特质注入角色——面对强敌时的从容微笑,绝境中的自我调侃,甚至被囚水牢时那句”现在看起来不像楚留香”的黑色幽默,都让这个侠客有了鲜活的灵魂。特别值得注意的是其形体表现:宽肩窄腰的倒三角身材撑起飘逸长衫,每个武打动作都带着舞蹈般的韵律感。这种将京剧身段与现代健美理念融合的表演方式,影响了后来从周润发到李连杰的整整两代演员。当年电影上映后,东南亚女性观众集体失眠的”狄龙现象”,实则是被一种全新的男性气质所震撼。

导演楚原的悬疑美学

楚原导演对古龙小说的改编,堪称文学与电影的双向成就。他在保留原著悬疑骨架的同时,大胆加入”阴阳人”角色和百合情节,这种创新在70年代的华语电影中堪称惊世骇俗。更值得称道的是其叙事节奏的掌控:通过光影变化暗示人物身份(如无花和尚的逆光镜头),利用道具细节推进谜底(香炉暗器的特写),甚至武打场面也承担着叙事功能——楚留香与中原一点红的湖面对决,月光下的刀剑交锋既是生死相搏,也是惺惺相惜的情感外化。这种”以武写情”的手法,比后来徐克的浪漫武侠早了整整十年。

武侠文化的现代性投射

回望这部47年前的作品,其现代性依然令人惊叹。楚留香身上体现的”该认怂时就认怂”的实用主义哲学,打破了传统侠客”宁死不屈”的刻板形象;他与中原一点红亦敌亦友的复杂关系,解构了简单的善恶二元论;甚至服装设计中的跨性别元素(金链配饰与柔美色彩),都暗合了当代性别研究的议题。这些超前于时代的表达,使得影片在今日看来仍不过时。反观当下某些武侠剧对”塑料感”场景的依赖,更凸显了老派电影人”无中生有”的创造力之可贵。

黄金时代的遗产与启示

《楚留香》的成功绝非偶然,它是香港电影工业体系的完美产物。邵氏片厂的标准化生产(三个月完成拍摄)、楚原导演的作家导演特质(兼任编剧)、狄龙作为明星的票房号召力(当时片酬已达百万港元),共同构成了一个可持续的创作生态。这种将商业性与艺术性平衡到极致的模式,对如今陷入”要么流量至上要么曲高和寡”两极的内地影视业,仍具有重要启示。当我们在4K修复版中重温狄龙月光下的侧颜时,怀念的不只是那个演员的青春,更是一个尊重专业、鼓励创新的电影盛世。

在狄龙75岁生辰之际,重看《楚留香》更像是一次文化寻根。那个没有CG技术却充满想象力的年代,那个明星不用人设却各具魅力的江湖,提醒着我们武侠精神的本质——不是飞来飞去的特效,而是人性在刀光剑影中的闪光。正如古龙所言:”武侠小说的精神在于义,而不在于武。”当今天的观众仍为狄龙版楚留香的一个微笑心动时,证明真正的侠义之美,永远经得起时间的淬炼。