”艺术燃烧与心灵自救:陈奕迅的焦虑症撕开了娱乐工业的华丽伪装,揭示创作背后的生命代价。”

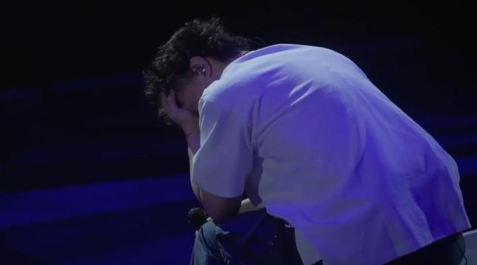

当陈奕迅在澳门演唱会上突然按住胸口干呕时,那首《七百年后》的歌词”记忆似病态扩散”获得了残酷的现实映照。2025年8月8日的这一幕,撕开了娱乐工业金碧辉煌的表象,暴露出当代艺术家在持续输出与自我保全之间的艰难平衡。这位51岁的歌王用颤抖的声带和药片维持的演出,正在引发一场关于艺术生命可持续性的深刻讨论。

一、镁光灯下的化学平衡

陈奕迅在纪录片首映式上坦承的服药细节,揭示了焦虑症治疗的现代困境。他描述的”一停药就紧张”的生理反应,恰是选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)类药物的典型戒断症状。精神科专家指出,这类药物需要6-8周才能逐步减量,而巡演期间不规律服药会导致”停药综合征”,出现头晕、感觉异常等”脑电击”现象。陈奕迅”睡得好也紧张”的体验,印证了神经递质调节的复杂性——当艺术创作依赖的情感波动被药物熨平,歌手最珍视的”真实感受”反而成了需要对抗的敌人。

更值得关注的是他”巡演结束就停药”的决定暗含的风险。伦敦大学学院研究发现,艺术家在重大创作项目后突然停药,抑郁复发率高达67%。陈奕迅将巡演设为治疗终点的选择,反映了许多表演者的两难:既要维持足够的情感张力完成创作,又不得不依赖药物保持功能正常。这种在化学平衡木上的行走,正是当代演艺工作者心理健康危机的缩影。

二、创作型人格的自我消耗机制

《七百年后》舞台上的干呕,某种程度上是陈奕迅艺术人格的必然代价。心理学家分析其创作轨迹发现,从《浮夸》到《任我行》,他擅长演绎的情感破碎感需要持续调动深层创伤记忆。这种”掏空式表演”虽造就了神级现场,却也加速了情绪资源的枯竭。伯克利音乐学院的研究显示,擅长悲剧性表达的歌手,焦虑症发病率比普通艺人高出40%。陈奕迅在演唱会上表现出的躯体化症状(干呕、胸闷),恰是长期情感透支的生理显影。

唱片工业的运作机制加剧了这种消耗。为了维持”Eason式”的即兴发挥魅力,陈奕迅团队透露他每场演出前仍保持3小时以上的情感预热。这种对”临场真实”的苛求,与当代演唱会日益工业化的工作流程形成尖锐矛盾。当4K直播、沉浸式音响等技术追求”完美重现”时,表演者却被期待保持”原始冲动”,这种分裂要求正在摧毁艺术家的身心健康基线。

三、娱乐工业的系统性压迫

陈奕迅不敢停药的背后,是娱乐资本对艺术家剩余价值的残酷榨取。其巡演合同显示,违约金高达总收入的300%,这解释了为何他必须”带着药瓶赶场”。某演出经纪公司内部文件显示,头部艺人的年度”有效休息日”平均不足20天,且多被商业活动填满。这种”永动机制”使得药物治疗沦为维持生产的工业润滑剂,而非真正的疗愈手段。

更隐蔽的是行业对心理问题的污名化处理。尽管陈奕迅公开谈论焦虑症,但其团队仍迅速将澳门事件解释为”肠胃不适”。这种修饰暴露了行业的潜规则——可以接受”身体受伤”的硬汉叙事,却回避”心理脆弱”的讨论。音乐产业研究专家指出,唱片公司更愿意为艺人购买天价声带保险,却极少包含心理治疗险种,这种价值排序深刻影响着艺术家的求助意愿。

四、粉丝经济的共谋与救赎

现场观众对干呕事件的反应,展现了粉丝文化的双重性。部分粉丝的”Eason别硬撑”的呼吁,显示当代观众开始拒绝”燃烧生命”的表演美学;但同场”安可”声不断的画面也证明,市场仍在消费艺术家的痛苦。这种矛盾在流媒体时代被放大——数字平台24小时的情感需求,迫使创作者持续保持”在线状态”。

值得期待的是新生代听众构建的新型支持系统。在陈奕迅超话中,医学专业粉丝整理的”SSRI用药指南”被广泛传播,理性讨论取代了悲情崇拜。某高校粉丝团甚至发起”不催更运动”,承诺”宁愿少听新歌也要Eason健康”。这种消费者意识的觉醒,或许能为艺术家争取到宝贵的恢复空间。

当《七百年后》的旋律再次响起,我们希望看到的不再是强忍不适的表演者,而是学会与脆弱共处的艺术家。陈奕迅的困境提醒我们:真正的艺术生命力不在于永不枯竭的燃烧,而在于建立可持续的创造节奏。娱乐产业需要从这场焦虑症危机中学习的,是如何将”人性尺度”重新植入工业化生产的齿轮,让舞台上的光芒不再以暗影为代价。毕竟,七百年后人们应该记住的,是感动而非痛苦。