”朱龙广葬礼风波:当《西游记》师徒情遇上流量时代的道德绑架,一场葬礼照见网络社会的集体失范。”

2025年8月,北京八宝山兰厅内,一场普通的追悼会意外成为舆论风暴的中心。86版《西游记》”如来佛祖”扮演者朱龙广的葬礼上,”孙悟空”六小龄童被粉丝围堵合影,”唐僧”迟重瑞的缺席引发道德质疑,家属与演员的合影被指”消费死者”……这场本该肃穆的告别仪式,在智能手机镜头与社交媒体的放大镜下,演变成了一场关于人情世故、代际价值观与网络审判的荒诞剧。当六小龄童在闪光灯中疲于应对,当迟重瑞因身体原因缺席却被贴上”忘恩负义”标签,当朱龙广57年的艺术人生被简化为葬礼上的几个争议片段,我们不得不思考:在这个人人都有麦克风的时代,我们是否正在失去对生命最基本的敬畏?

追悼会变粉丝见面会:流量时代的死亡景观异化

六小龄童在朱龙广追悼会上遭遇的”围攻”,堪称数字时代行为失范的典型样本。粉丝们举着手机追逐合影的画面,将庄重的告别仪式异化为追星现场。这种行为的荒诞性在于其双重矛盾:粉丝们表面上是在悼念朱龙广,实际行为却严重违背了逝者生前低调的处世哲学;他们声称敬仰老艺术家,却用最不艺术的方式打扰了葬礼的肃穆。法国社会学家布尔迪厄曾指出,当代社会的象征暴力往往通过看似无害的行为实现——这些追着六小龄童合影的镜头,正是以”纪念”之名实施的符号暴力。

更深层的问题在于仪式感的消解。传统葬礼的核心功能是帮助生者完成哀悼过程,需要特定的仪式空间与行为规范。当手机镜头打破这种神圣性,葬礼就失去了其心理疗愈作用,沦为社交媒体上的内容素材。六小龄童被迫在悼念老友与满足粉丝需求间切换角色,这种身份撕裂正是数字时代异化的缩影——连死亡都无法逃脱被表演、被消费的命运。

“缺席的唐僧”:人情社会的道德绑架困境

迟重瑞因身体原因未能出席葬礼引发的争议,暴露了人情社会向网络社会的转型阵痛。在中国传统人际伦理中,”白事”出席被视为关系亲疏的重要指标。但这种产生于熟人社会的规范,在当代社会面临多重挑战:人口流动性增强使即时到场变得困难,健康问题成为不可抗力因素,职业特性导致行程调整困难。将迟重瑞的缺席简单归结为”忘恩负义”,是对复杂现实的一种暴力简化。

六小龄童为迟重瑞的辩护值得玩味:”演员之间的感情并不仅仅停留在表面”。这句话实际上质疑了将情感表达仪式化的传统思维。朱龙广与迟重瑞的友谊是否必须通过公开吊唁证明?私下悼念是否就不够真诚?当我们用统一标准衡量所有关系时,是否正在剥夺个体表达哀悼的多元可能性?德国社会学家韦伯所说的”工具理性”对”价值理性”的侵蚀,在此表现为:人们更关注是否”到场”这个可量化的指标,而非背后的真实情感。

合影争议下的代际认知鸿沟

家属与演员合影被指”消费死者”的争议,展现了不同世代对葬礼功能的根本性认知差异。年轻网民基于”死者为大”的传统观念,认为葬礼应保持绝对肃穆;而老一辈艺人可能延续了行业传统——在影视圈,葬礼也是同行交流的重要场合,与逝者家属合影是表达慰问的常见方式。朱龙广夫人与演员的合影,或许正是这种行业习俗的延续,却被数字原住民解读为”作秀”。

这种代际冲突的核心在于”恰当行为”标准的变迁。老一辈在集体主义文化中成长,将葬礼视为社会关系的延续;Z世代在个体主义熏陶下,更强调仪式的纯粹性。英国人类学家道格拉斯提出的”纯洁与危险”理论在此显现:年轻网民将”商业化””表演性”视为需要清除的污染,却忽略了行业亚文化自身的逻辑。对朱龙广这样在文工团体制成长的老艺术家而言,艺术与生活本就界限模糊,葬礼上的行业互动恰是其职业生涯的自然延伸。

朱龙广的”里子”:被简化的艺术人生

在这场舆论狂欢中,最可悲的莫过于朱龙广丰富的艺术人生被简化为几个争议片段。从《地道战》的高传宝到《西游记》的如来佛祖,从文工团文艺兵到甘坐公交的老艺术家,他57年的职业生涯本是一部中国影视发展的微观史。但网络讨论聚焦于谁来了、谁没来、谁合影了,却少有人真正谈论他的表演艺术与职业精神。

这种选择性关注暴露了当代文化记忆的碎片化特征。法国哲学家利奥塔预言的”宏大叙事解体”,在娱乐至死的环境中走向极端——一个艺术家的生命价值,最终被压缩为热搜话题中的几个标签。朱龙广”演戏是为养家,不是享福”的职业伦理,与其说被”抹黑”,不如说根本未被认真讨论。当网友争论”装穷炒作”时,他们批判的其实是一个自己并不真正了解的行业传统与生存哲学。

网络审判的暴力循环:从道德优越到群体极化

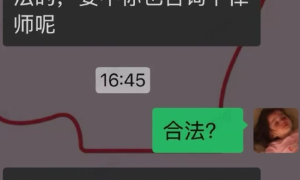

葬礼风波中最值得警惕的,是网络道德审判展现的暴力循环。部分网友先预设”迟重瑞必须到场”的标准,在其缺席后迅速定罪;当六小龄童给出合理解释,又被指责”故意开脱”;家属行为同样面临非此即彼的评判。这种审判不寻求真相,而是通过不断升高的道德要求制造永续的谴责机会。

社会心理学家桑斯坦提出的”群体极化”现象在此显现:初始的轻微质疑,经过网络发酵迅速极端化为”里子面子全丢完”的激烈指控。更荒诞的是,那些批判”商业追悼会”的网友,恰恰是通过点击、转发、评论参与了这场葬礼的流量变现。法国思想家福柯笔下的”规训社会”,在社交媒体时代演变为全民参与的道德猎巫——每个人都在审判他人,每个人也可能成为下一个被审判者。

朱龙广的葬礼如同一面多棱镜,折射出传统与当代、行业与大众、私德与公评的复杂角力。在这场闹剧中,没有真正的赢家:六小龄童失去了安静悼念的权利,迟重瑞背负莫须有的道德指控,朱龙广的艺术成就被娱乐化讨论,而参与审判的网友也未能获得预期的道德优越感——因为在这种永不停歇的谴责游戏中,今天的审判者很可能就是明天的被告。或许,我们最该从这场风波中学到的,是重新找回对生命的基本尊重:允许哀悼以不同形式存在,理解人际关系的复杂性,以及在点击转发前,先问自己是否真的了解那些被我们评判的人生。