“一场东方神话与未来科技交织的视听盛宴,张艺兴用音乐重写文化密码。”

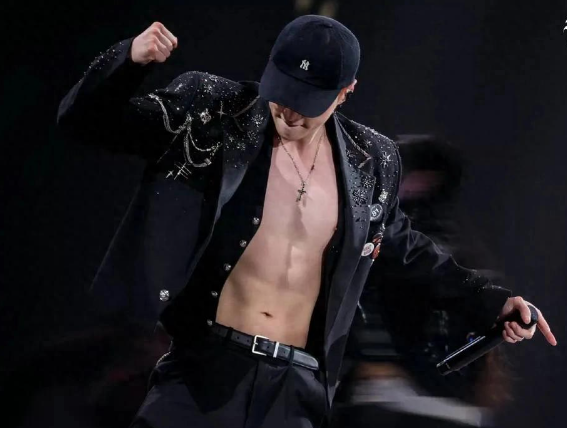

当《咆哮》的前奏在成都夜空炸响,张艺兴的”大航海5·闹天宫”巡演首站便注定成为2025年夏季最富文化隐喻的娱乐事件。这场以东方神话为表、现代科技为里的音乐盛宴,不仅延续了张艺兴一贯的艺术探索,更在吴艳妮等跨界名人的见证下,完成了一次流行文化与传统元素的创造性对话。舞台上的每一个细节都在诉说:这不仅是场演唱会,更是一场关于文化认同的当代仪式。

一、神话解构与科技重构的舞台诗学

“闹天宫”的命名本身就是一个精妙的文化密码。张艺兴团队没有简单挪用《西游记》的叙事,而是将孙悟空的反叛精神解构为现代青年文化符号。舞台中央悬浮的”金箍棒”LED柱,时而化作定海神针贯穿天地,时而裂变为无数光点构成星轨,这种视觉语言的转化恰如当代青年对传统故事的重新编码。当《MAMA》的鼓点与川剧锣鼓采样交织时,文化混血产生的化学反应让现场三万观众集体陷入某种文化催眠状态——他们既在参与一场流行音乐狂欢,又在无意识中完成着对东方美学的朝圣。

科技手段的运用使这种文化转译成为可能。AR技术让张艺兴在演唱《History》时与虚拟的”天兵天将”共舞,区块链电子票根则被设计成可收藏的”蟠桃”数字艺术品。制作团队透露,这些看似前卫的呈现方式,实则暗藏”五行相生”的传统哲学——舞台五区对应五方方位,灯光色彩遵循相生相克原理。这种将科技工具置于东方思维框架下的创作方法论,或许正是演出引发深层共鸣的密钥。

二、文化符号的意外共鸣与议程设置

张艺兴在演出间隙提及大熊猫花花的插曲,堪称当代明星公关的经典案例。这番看似随性的表白,实则精准击中了两个文化神经:一方面,熊猫作为国家形象符号的软性植入,巧妙提升了演出的文化权重;另一方面,”作息不同难以相见”的遗憾,又制造了明星与本土文化若即若离的微妙张力。社交媒体上随即涌现的”帮艺兴见花花”话题,证明这种精心设计的不完美比直白的宣传更具传播力。

吴艳妮的现身则带来了更丰富的解读空间。这位田径明星坐在VIP区的画面被疯传,网友戏称为”速度与激情的次元壁破裂”。实际上,这种跨界联动延续了张艺兴近年倡导的”文化圆周率”理念——将不同领域的π型人才聚集在文化半径上。演出后的after party上,张艺兴与吴艳妮关于”舞台爆发力与起跑爆发力”的对谈视频,意外成为体育与娱乐双圈层传播的爆点内容。

三、音乐叙事的时空折叠实验

演唱会的曲目编排暗藏玄机。《我的太阳》被重新编配为四川高腔与电子乐的混合体,这种音乐层面的”转基因”实验,恰是张艺兴音乐美学的具象呈现。制作人透露,整场演出其实是一个完整的叙事循环:从《咆哮》的混沌初开到《History》的文明演进,再到《MAMA》的情感回归,最后以《我的太阳》的宇宙视角作结,构成微型的人类史诗。这种将宏大叙事压缩在120分钟里的野心,让演出超越了普通演唱会的娱乐维度。

特别设置的”天府时刻”环节更显匠心。张艺兴用半生不熟的四川话与观众互动,乐队即兴加入川江号子的音乐动机,无人机组成的太阳神鸟图案在体育场上空盘旋。这些在地化元素不是简单的文化猎奇,而是试图证明:最国际化的表达往往需要最本土的根基。当乐迷发现演出周边产品中的蜀绣元素可以AR扫描解锁特别舞台影像时,传统文化与现代科技的无缝衔接达到了新高度。

四、集体狂欢背后的文化身份焦虑

在光鲜亮丽的舞台背后,”大航海”系列巡演始终暗含着一个文化命题:全球化语境下如何确立东方表演美学的坐标。张艺兴在后台采访中提到,本次舞美特意减少了西方演唱会上常见的喷火、烟花等元素,转而大量运用水袖投影、数字水墨等东方意象。这种有意识的去西方化尝试,反映的是整个华语娱乐产业的文化自觉。

值得玩味的是观众的反应。年轻乐迷对融合段落接受度最高,而资深粉丝则更沉醉于经典曲目的原味呈现——这种代际审美差异恰是文化转型期的典型症候。当某乐评人指出演出存在”文化超载”时,立刻引发关于”什么是适度的中国风”的激烈争论。或许正是这些争议本身,证明张艺兴成功触动了大众文化身份认同的敏感神经。

演出终场时,全场灯光骤暗,唯有观众手机组成的星海闪烁。这一刻,三万人在黑暗中共同创造光明的场景,成为了整场演出最富哲理的隐喻:传统文化的现代表达,终究需要创作者与受众的共同完形。当张艺兴乘着升降台缓缓消失时,留在空气中的不仅是余音,更是一个开放的文化命题——在闹过天宫之后,华语流行音乐将航向怎样的新大陆?