”李连杰父爱失衡争议:2亿豪宅与30万电车的物质对比背后,是公众对名人情感分配与道德审判的永恒困境。”

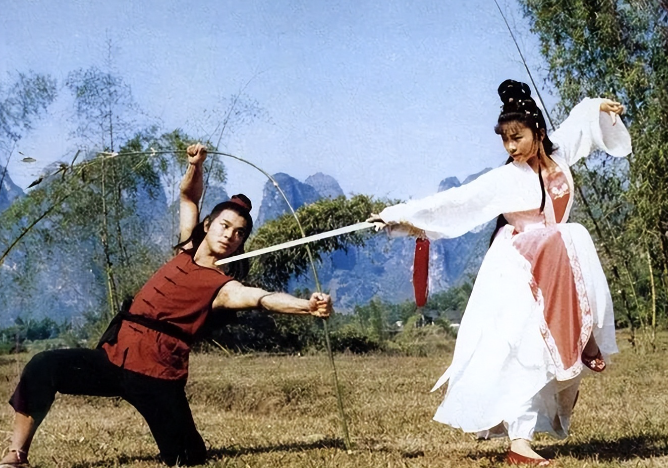

在娱乐圈这个永不落幕的道德剧场里,李连杰与两任妻子、四个女儿的故事,如同一部跨越三十余年的伦理连续剧,至今仍在引发争议。2025年,当李连杰因赠送前妻黄秋燕所生女儿一辆价值30万元的智界R7电动车而被贴上”偏心渣男”标签时,这场关于父爱分配、婚姻道德与公众审判的讨论再次被点燃。从2亿豪宅与30万电车的物质对比,到”我可以为她去死”与”从未爱过你”的情感宣言,李连杰的人生选择不仅关乎个人私德,更折射出整个社会对名人道德期待的变迁轨迹。

情感账簿的失衡:物质馈赠作为爱的度量衡

公众对李连杰”偏心”的指控,很大程度上建立在物质给予的对比之上。利智所生女儿获得的2亿上海豪宅、海外房产与贴身陪伴,与黄秋燕女儿收到的30万电动车、破旧四合院童年形成鲜明反差。这种物质比较固然直观,却可能简化了父爱的多维面向。心理学研究显示,子女对父母爱的感知往往与陪伴质量而非物质数量更相关。黄秋燕女儿虽物质条件逊色,但从她们成年后与母亲保持的亲密关系看,未必如外界想象的那般”缺爱”。

更值得玩味的是公众对名人物质馈赠的矛盾心态。一方面谴责李连杰物质分配不均,另一方面又默认”金钱=爱”的换算逻辑。这种集体潜意识反映了消费时代的情感异化——我们将难以量化的情感关系,简化为了可比较的数字游戏。李连杰或许确实存在情感偏颇,但公众用他给予不同子女的物质价值作为审判依据,同样陷入了某种道德测量的误区。

婚姻解体的道德考古:从”陈世美”到”真爱至上”

1989年李连杰与产后两月的黄秋燕离婚,转而追求利智的行为,放在不同时代会获得截然不同的道德评价。在传统观念主导的80年代,这无疑是”陈世美”式的负心汉行径;而在个人主义盛行的今天,或许会被部分人解读为”追求真爱的勇气”。李连杰本人”从未爱过黄秋燕”的剖白,恰恰符合现代人对”诚实面对内心”的推崇,却忽视了婚姻承诺本身蕴含的责任伦理。

黄秋燕的处境特别能引发共情——她代表了一种被时代辜负的传统女性形象:青梅竹马的付出型伴侣,在男性成长后被”觉醒”的自我需求抛弃。她的故事之所以持续引发愤慨,是因为触动了社会对”老实人吃亏”的普遍焦虑。而李连杰对利智的”卖身还债”,虽被包装为浪漫传奇,却也暴露了感情中常见的补偿心理:对前任的愧疚,常转化为对现任的过度补偿。

星二代的生存图鉴:在聚光灯下成长的创伤与韧性

李连杰四个女儿的人生轨迹,构成了研究”星二代”心理成长的典型案例。利智女儿们享有的资源与关注,对应着”被过度曝光”的压力;黄秋燕女儿们的相对边缘化,却也意外获得了更多普通生活的自由。大女儿李思婚礼上的”电车礼物风波”,揭示了星二代面临的特殊困境:她们的私人时刻常被异化为父亲公众形象的注脚,连结婚礼物都被解读为公关策略或道德表演。

心理学中的”同胞差异”理论在此显现:同一父亲的不同子女,因母亲地位、出生顺序、成长环境差异而形成截然不同的性格结构。公众对李思姐妹”缺爱”的怜悯,或许低估了逆境赋予的韧性;对利智女儿”被宠坏”的预设,也可能忽视了她们在父亲盛名下的身份焦虑。这些女孩们真正需要的,可能不是舆论对父亲的口诛笔伐,而是被允许走出”李连杰女儿”的标签,成为独立的个体。

名人私德的公众审判:从行为评价到身份定罪

社交媒体时代,我们对名人的道德审判呈现出”定罪式”特征——不再就事论事评价具体行为,而是通过碎片拼凑出某种”渣男本质”。李连杰从”功夫皇帝”到”偏心渣男”的形象转变,正是这种审判机制的典型案例。网友将三十年间的事件碎片——离婚时间点、物质分配、采访片段——重新编码,构建出一个”心偏到胳肢窝”的负面人设。

这种审判的危险性在于其不可逆性。一旦被贴上”渣男”标签,当事人的任何行为都会被重新解读:赠送女儿电车是”作秀”,不赠送则是”冷漠”;陪伴利智女儿是”偏心”,探望黄秋燕女儿则是”洗白”。名人陷入无法自证的悖论,而公众则在道德谴责中获得虚幻的优越感。法国哲学家福柯所说的”规训权力”,在社交媒体时代以道德审判的形式得到了全新演绎。

爱的经济学:情感分配中的不可能三角

李连杰案例暴露了现代人面临的情感经济学难题:在有限的时间、精力与情感资源下,人很难对所有重要关系给予同等投入。对子女的爱、对伴侣的忠诚、对自我的实现,常构成难以调和的”不可能三角”。李连杰选择将资源倾斜向利智母女,某种程度上是这种困境的极端体现,只不过名人的财富放大了一般人也会面临的取舍。

更深层的问题在于:我们是否应该用同一套道德标准,评价一个人在不同人生阶段的选择?年轻的李连杰在武术运动员转型影星的迷茫期,与中年事业有成的李连杰,本质上已是两个不同的人。将他三十年的行为碎片强行拼接成一个连贯的”道德叙事”,是否是对人性复杂性的不尊重?或许,对公众人物私德的讨论,需要的不是非黑即白的审判,而是对人性弱点的某种体察。

李连杰的情感罗生门没有简单答案。它提醒我们:在窥探名人私生活的同时,也应警惕将复杂人生简化为道德寓言的危险;在评判他人选择时,需承认每个人都在与自己的局限和欲望搏斗。最终,这场讨论的价值不在于给李连杰贴上何种标签,而在于我们如何借此反思自己对爱情、亲情与道德的理解——毕竟,在情感的领域里,从来就没有完美无缺的圣人,只有不断与自己弱点抗争的凡人。