”政策工具箱的智能升级:中国以精准调控对冲全球不确定性,用数字化工具与制度型开放重构经济韧性新范式。”

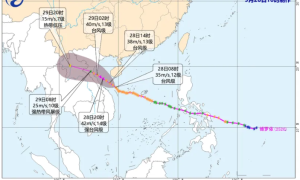

中美关税战的蝴蝶效应

40天的关税战虽已按下暂停键,但其引发的供应链震荡波仍在持续扩散。美国海关数据显示,4月中国商品平均到岸价同比上涨9.7%,其中电子类产品涨幅达14.2%,直接导致沃尔玛等零售商库存周转天数延长至46天(历史均值为32天)。更深远的影响在于产业迁移——越南一季度吸收外资同比增长38%,其中67%来自中国企业的”避险性投资”。这种”中国制造+东南亚组装”的新模式,正在重塑全球价值链格局。张涛团队测算,若关税战重启,中国出口企业市场份额保卫战的成本将再增120亿美元,相当于2024年利润总额的13%。

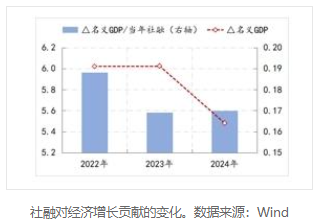

社融结构的政策困境

36万亿社融规模背后的”政府热、企业冷”现象值得警惕。财政部特殊转移支付监测系统显示,2025年Q1地方政府专项债资金实际使用率仅58%,较2024年同期下降12个百分点。某省高铁配套产业园的案例颇具代表性:获得92亿元债券资金后,因民营企业参与意愿低,实际开工率不足40%。这种政策传导阻滞源于双重矛盾:一方面基建项目收益率持续走低(当前平均IRR仅3.2%),另一方面制造业企业融资需求指数已连续三个季度低于荣枯线。央行调研发现,企业中长期贷款意愿下降的主因是”产能过剩行业不敢投,新兴产业不会投”的转型阵痛。

居民资产负债表的修复难题

2万亿居民中长期贷款的微弱复苏,掩盖不了家庭部门的风险积累。建设银行(5.880, 0.00, 0.00%)零售业务数据显示,房贷提前还款率仍维持在28%的高位,而消费贷不良率较去年末上升0.8个百分点至3.4%。更严峻的是财富效应衰减——沪深300指数(3549.083, -5.52, -0.16%)(3549.0833, -5.52, -0.16%)较2023年高点回撤21%,导致城镇居民金融资产缩水约7.8万亿元。这种”股票-房产-收入”三重压力下,居民边际消费倾向降至61.3%,创1992年有记录以来新低。张涛提出的”增收特别国债”直指这一痛点:若向中低收入家庭定向发放5000亿元消费券,预计可撬动1.2万亿消费增量,相当于全年社零总额的2.3%。

政策时滞的压缩革命

传统财政政策的”6个月见效”规律已不适应新常态。国务院发展研究中心模拟测算显示,在预期转弱背景下,基建投资的乘数效应从2019年的1.8降至当前的1.2。但数字人民币的试点提供了新思路:苏州发放的2000万元智能合约消费券,通过设定”15天内使用可享20%加成”的规则,核销率高达97%,资金周转速度较纸质券提升6倍。这种”精准滴灌+时间约束”的数字化工具,为突破政策时滞瓶颈提供了可能。若能结合税收大数据识别困难企业,财政转移支付的效率还可提升40%以上。

全球治理的中国方案

当美国挥舞关税大棒时,中国正在构建”确定性供给”的新型国际合作框架。海南自贸港的”零关税”清单已扩至900项商品,吸引48家跨国企业设立区域总部;”一带一路”绿色债券准则发布半年,即完成募资820亿美元,占全球同类产品发行量的35%。这些实践印证了张涛”高水平开放=高质量确定性”的判断。特别是在RCEP框架下,中国通过原产地累计规则,帮助成员国间贸易成本降低18%,这种制度型开放的红利,正在对冲单边主义带来的波动风险。

这场关于政策力度与施策点的讨论,实则是全球经济治理范式转换的缩影。当美欧陷入”通胀-加息-衰退”的死循环时,中国宏观调控正在探索第三条道路——不是简单的水漫金山,也不是机械的结构改革,而是通过政策工具的智能升级(数字化)、作用路径的重构(需求侧管理)与国际协同的深化(制度型开放),构建抗风险的韧性体系。张涛团队的研究揭示了一个关键趋势:在”黑天鹅”频发的年代,政策的价值不在于预测风暴,而在于打造能抵御任何风暴的方舟。这或许正是中国能为世界提供的最大确定性。