十八年修补时光,她用匠心让残破古籍重获新生,在寂寞的修复台上守护着文明的记忆。

一本明末家谱摊开在修复台上,纸页脆如秋叶,霉斑遍布。汪帆手持镊子,呼吸都变得轻柔。这是她修复生涯的第一本古籍,那一刻她忽然明白:自己触碰的不只是纸张,而是时间的碎片。

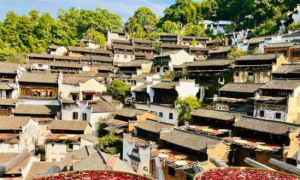

清晨的浙江图书馆古籍部,总有一个身影早早到来。汪帆轻轻推开修复室的门,工作台上文澜阁《四库全书》正静静等待着。这样的早晨,她已经度过了十八年。

毛笔、喷壶、镊子、铅锤……这些看似简单的工具,在她手中却成为与历史对话的桥梁。2007年,当汪帆第一次走进古籍修复室时,她不会想到,这份工作将成为她一生的事业。

01 与时间的对话

“古迹重裱,如病延医。”这句古语道出了古籍修复的本质。每一本残破的古籍,都是一个亟待救治的生命。

汪帆仍清晰记得自己修复的第一本家谱。那时她坐在操作台前,紧张得”恨不得修一叶,就请老师来看一次”。那种敬畏之心,至今仍伴随着她的每一次修复。

“当你轻轻揭开一页被岁月侵蚀的纸张,仿佛能听到历史的叹息。”汪帆这样描述她的工作。从帘纹质地、装帧方式,甚至前人修复的痕迹中,她都能”读”出丰富的历史信息。

有时,她会与前代的修复者隔空相望。”遇到修得好的,我们会心一笑;修得不好,便忍不住叹息。”这种跨越时空的对话,让古籍修复不再是简单的技术活,而成为一种独特的心灵交流。

02 修补时光的艺术

明末洪承畴家谱送到修复室时,已经霉烂得不成样子。这本堪称”书砖”的古籍,粘连严重,如同一块真正的砖头。

汪帆和老师阎静书合作,采用湿揭、蒸揭、夹揭等多种方法,一点点分离那些几乎融合在一起的纸页。整个过程犹如外科手术般精细,需要极大的耐心和技巧。

“修旧如旧”,这四个字是古籍修复的最高准则,却也是最难达到的境界。每个修复步骤都需要周密思考:从拆书、配纸、揭书叶,到去污、修复、压平,任何一个环节的疏忽都可能前功尽弃。

“如果配纸选得不好,或颜色不是那么妥当,后期就会怎么看都不舒服。”汪帆说这话时,眼神里透着匠人特有的执着。

03 八小时之外的功夫

多年前,一位老师问汪帆:”你把古籍修复当成是一项工作,还是事业?”这个问题让她思考了很久。

老师当时解释道:如果当成工作,那么每天八小时之后就是自己的时间;如果当成事业,那就是一辈子的事情。

汪帆选择了后者。她意识到,”八小时之内,每个人之间很难拉开大的差距。很多时候,功夫在八小时之外。”

于是,她将爱好与工作完美结合。为了了解各地纸张特性,她花费十年时间走遍全国,寻找传统手工纸;为了深入研究石刻技艺,她专门买来相关书籍苦读。

古籍修复需要广博的知识储备——材料学、装帧技艺、古文知识、版本学,甚至美学修养。”修古籍是技术也是艺术。”汪帆这样认为。

04 唤醒沉睡的文字

在《补书》这本新作中,汪帆记录了自己二十年来的修复心得。她想要告诉人们:古籍修复绝非简单的”补洞”,而是一门涉及多学科的深奥技艺。

平时安静沉默的汪帆,一旦谈起古籍修复就像变了个人。上节目、办展览时,她能够对着镜头侃侃而谈,眼中闪着光。有人评价说:”说起古籍修复,她简直整个人都在发光。”

这种热情感染了许多人。越来越多年轻人开始关注古籍修复这门古老技艺,有人甚至因为这个职业而选择学习相关专业。

最让汪帆感到幸福的时刻,是看到那些曾经残破不堪的古籍重新变得清晰可读。”当千百年前的文字在我手中重获新生,那种幸福感难以言喻。”

05 永无止境的修行

十八年过去,汪帆对古籍修复有了更深的理解:”修复,是永无止境的学习,步子迈得稳一点,踏踏实实才能走得长远。”

如今,她依然每天早早来到修复室,与那些跨越千年的古籍为伴。在她的巧手下,一本本”书砖”重获新生,一段段被岁月模糊的文字再次清晰。

古籍修复师这个职业,注定是寂寞的。但汪帆从不觉得孤独。在她看来,每一本古籍都是一个等待对话的灵魂,每一次修复都是一次与历史的握手。

“古迹重裱,如病延医。”汪帆就是那个耐心的医者,用十八年的时光,学会了如何治愈岁月的创伤。而在治愈古籍的同时,她也找到了自己的精神归宿。

夕阳西下,汪帆完成了一天的工作。她轻轻合上刚刚修复完成的古籍,仿佛在向一个老朋友道别。那些被修补的痕迹,不仅修复了纸张,更连接了过去与现在。

十八年来,她用指尖温暖了千年古籍,也让自己的生命因此而丰盈。在快节奏的现代社会中,汪帆和她的同行者们依然静静地坐在修复台前,做着与时间赛跑的工作——他们修补的不仅是书籍,更是文化的记忆。