重庆男子老王网恋一年半被”死而复生”女友诈骗25万元,对方编造亲人病逝、本人死亡等理由索要钱财,最终因荒唐的”复活”谎言暴露而被捕。

在数字时代,爱情的模样已被社交软件重新定义,屏幕那头传来的每一声”早安””晚安”都可能编织着甜蜜的陷阱。2025年9月1日,重庆市巴南区人民检察院公布的一起离奇诈骗案,撕开了网络交友温情面纱下的残酷真相——一位”因病去世”的网恋女友在一个月后”死而复生”,而这场持续一年半的情感骗局已让受害人老王付出了25万元的沉重代价。这起案件不仅是一个关于欺骗与轻信的故事,更是数字时代情感孤独与信任危机的深刻隐喻,折射出网络交友诈骗中精心设计的心理操控术与人性弱点。

“温暖陪伴”背后的冰冷算计

2022年的某个平凡日子,李某滑动手机屏幕,在一款交友软件上邂逅了在外地做工程的老王。当时的李某正深陷人生低谷——婚姻破裂、债务缠身,心灵的空洞比钱包更加难以填补。而屏幕另一端的老王,虽事业小有成就,却因工作繁忙长期缺乏情感寄托,两颗孤独的心在虚拟世界中迅速靠近。李某后来供述:”他每天早晚问候,叮嘱我注意身体,让我感到久违的温暖。”这种细腻入微的关怀,正是网络交友诈骗中经典的”情感养猪”开端,诈骗者先投喂情感价值,待受害者产生依赖后再”宰杀”变现。

信任建立的速度快得异乎寻常。仅一个多月的线上交流,两人便确立了恋爱关系,这种迅速升温的”感情”背后隐藏着李某精心设计的剧本。与一般诈骗不同的是,李某并非职业骗子,而是一个被生活逼入绝境的普通人,这种”素人犯罪”特性使她的骗局更具迷惑性。她深谙情感操控的节奏——先以温柔体贴获取好感,再以悲惨遭遇激发保护欲,最后以道德绑架达成敛财目的。老王后来回忆:”她说父亲突然病逝需要丧葬费时,声音里的哽咽太真实了,我根本没想到要怀疑。”

诈骗的第一次试探往往决定整个骗局的走向。李某编造父亲病逝需要5万元处理后事的理由,老王毫不犹豫地转账,这次成功成为她诈骗生涯的”第一桶金”,也彻底打开了潘多拉魔盒。心理学上的”登门槛效应”在此显现——一旦接受了小要求,就更容易接受更大的要求。此后,李某的诈骗理由层层升级:姨父重病、表弟无力支付医疗费、家族接连遭遇不幸……每个故事都紧扣中国传统家庭观念中的孝道与亲情,利用老王的善良本性进行精准打击。

为巩固这段”感情”,李某甚至精心策划了线下见面。2023年春节,她主动提出陪老王回老家过年,并为他购置新衣,这场表演堪称完美——既展示了”女友”的体贴,又暗示了关系的”严肃性”。这种虚实结合的手法,正是现代交友诈骗的升级版,线上情感铺垫与线下行为验证相互强化,使受害者更难识破骗局。正如反诈专家所言:”最危险的骗子不是那些满口谎言的,而是九句真话里夹一句假话的。”

“葬礼大戏”:骗局登峰造极的荒诞时刻

当频繁的借款开始引起老王警觉时,李某意识到常规手段已难奏效。这位”业余编剧”决定将自己的”创作”推向高潮——2024年6月,她自导自演了一出足以冲击任何人心理防线的”葬礼大戏”。这场戏码的荒诞程度与心理操控之精密,使其成为网络诈骗案例中罕见的极端样本。

死亡证明的伪造艺术是这场戏的第一幕。李某从网络上下载葬礼照片,照片中棺材里躺着一名面容模糊的女子,她通过自己的微信以”侄女”身份向老王发送这条消息:”我姑走了,癌症,走得急”。为增强可信度,她刻意不接老王的电话,只通过文字回复营造”悲伤过度无法言语”的氛围。这种情感隔离战术在诈骗心理学上被称为”信息控制”,通过限制沟通渠道,迫使受害者只能接受骗子提供的单一叙事。老王回忆道:”她’侄女’说医院还欠了几万,下葬也得花钱,我当时只觉得愧疚,没能见她最后一面。”

丧葬费的勒索逻辑展现了李某对人性的精准把握。在中国传统丧葬文化中,处理身后事是一种道德义务,尤其对亲密关系者更是如此。李某利用这种文化心理,通过”侄女”之口向老王索要近六万元,名义上是结清医疗费和丧葬费。更令人唏嘘的是,老王转账并非出于怀疑,而是出于对”已故女友”的责任感与愧疚——他愧疚于未能及时救助,未能陪伴最后一程。这种利用受害者美德实施犯罪的手法,正是现代诈骗最令人不寒而栗的特征。

当所有人都以为这场闹剧将以”死亡”收场时,李某却给出了更加荒诞的**”复活”转折**。一个多月后,相同的”侄女”账号发来消息:”我姑又活过来了!下葬时听见敲棺材板的声音,我们才发现。”这句如同劣质恐怖片台词的信息,终于成为惊醒老王的最后一记警钟。从犯罪心理学角度看,这种”过度透支信任”的行为往往源于诈骗者的成瘾心理——当谎言成为习惯,他们会不自觉地将骗局推向极端,直至自我暴露。正如办案检察官所言:”如果不是她贪得无厌地编造’复活’情节,受害人可能至今还蒙在鼓里。”

从虚拟欺骗到现实法律:诈骗罪的边界与量度

当老王如梦初醒走向公安局时,这起离奇网恋骗案正式进入司法程序。经巴南区检察院审查,李某在2023年1月至2024年7月期间,通过虚构亲人病逝、本人死亡等情节,共骗取老王25万余元。这笔巨款背后,是18个月的情感操控与数十次精心设计的借款陷阱。案件目前虽已进入逮捕阶段,但其折射出的法律问题与社会现象值得深入探讨。

诈骗罪的构成要件在此案中表现得尤为典型。根据我国刑法第二百六十六条,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。李某的行为完全符合该定义:主观上具有非法占有目的(偿还个人债务),客观上实施了虚构亲人病危、病故及本人死亡等行为,导致老王陷入错误认识而处分财产。25万元的涉案金额更已达到”数额巨大”标准,依法应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

此案的特殊性与警示意义在于其持续时间长、手段翻新快、情感操控深。与传统诈骗不同,李某建立了真实的”感情基础”,使诈骗行为嵌入日常交往中,具有极强的隐蔽性。她甚至主动制造”共同未来”的假象(如约定回家过年),增强受害人的投入感。检察院在通报中特别强调:”近年来,利用交友软件实施的情感诈骗案件呈高发态势。骗子往往利用受害者情感空虚、渴望陪伴的心理,通过打造虚假人设,在嘘寒问暖中建立信任,再以各种理由索要钱财。”

从司法实践看,此类情感诈骗的取证难点通常在于主观故意的证明。李某很可能辩解这些借款是真实恋爱中的经济往来,甚至主张部分款项用于共同消费(如购置新衣)。但本案中,李某虚构亲人死亡、伪造自身死亡等极端行为,以及最终”死而复生”的荒诞情节,足以证明其非法占有目的。办案机关还需查清资金流向,确认款项是否确实用于其所称的医疗、丧葬用途,这也是量刑的关键依据。

值得关注的是,此类案件反映出的法律滞后性。现行刑法对诈骗罪的规定较为笼统,未能充分考虑网络情感诈骗的特殊性——加害者往往也是生活中的弱者(如本案中婚姻失败、负债累累的李某),受害者则常有一定过错(如轻信他人)。如何在打击犯罪的同时,引导公众树立正确的婚恋观、财富观,成为摆在法律工作者面前的新课题。

数字时代的信任危机:当爱情成为屠宰场

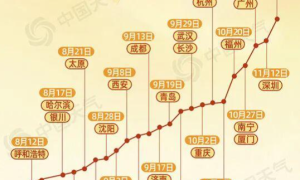

老王与李某的故事绝非孤例,在各大交友平台、社交软件上,类似的悲剧每天都在上演。据中国裁判文书网数据显示,2020年至2024年间,全国网络交友诈骗案件年均增长34.7%,涉案金额从几千元到数百万元不等。这些冰冷数字背后,是一个个被掏空钱包与心灵的真实人生。当我们剖析这类案件的滋生土壤时,会发现其深深根植于当代社会的多重病灶。

情感市场的供需失衡是最根本的社会背景。城市化进程加速、工作压力增大、传统婚恋观念变迁,使得大量都市人陷入”孤独经济”的漩涡。国家统计局《中国人口普查年鉴》显示,2023年我国独居人口已突破1.2亿,其中相当一部分通过交友软件寻求情感慰藉。这种情感饥渴状态极易被诈骗分子利用,他们伪装成”理想伴侣”,针对不同人群定制人设——对中年男性展现温柔体贴,对年轻女性塑造成功人士形象,对老年人则强调陪伴关怀。

诈骗技术的专业化升级使骗局更难识别。早期交友诈骗往往采用”杀猪盘”等固定剧本,如今则发展出”私人订制”模式。诈骗团伙甚至有心理学顾问,专门研究如何突破不同人格类型的心理防线。李某虽为”个体户”骗子,但其运用的手法与专业诈骗组织高度相似:先建立信任,再制造危机,最后以情感绑架完成收割。这种心理操控的精确性,使得即使受过高等教育的人群也难免中招。

平台监管的缺位同样是问题的重要一环。当前交友软件普遍采取”流量优先”的运营模式,对用户身份审核流于形式,甚至默许虚假信息存在以维持平台活跃度。一起起诈骗案件的曝光,鲜见平台承担连带责任的案例。这种责任不对等的局面,客观上为诈骗分子提供了温床。数字平台作为新型公共空间,如何在商业利益与社会责任间取得平衡,已成为亟待解决的治理难题。

更深层的危机在于社会信任体系的崩塌。当李某们可以轻易利用他人的善良与孤独谋利时,当老王们不得不因害怕被骗而筑起心墙时,我们失去的不仅是钱财,更是人与人之间最基本的信任能力。重建这种信任,需要法律的重拳出击,需要平台的严格自律,更需要每个公民保持理性而不失温情的交往智慧——既不对陌生人的善意过度警惕,也不对突如其来的”爱情”轻易缴械。

老王的25万元或许能通过法律途径追回部分,但那段被欺骗的感情与破碎的信任,又将如何”退赃”?此案留给社会的思考,远不止于一纸判决。在这个”人人皆可表演,万物皆可造假”的数字剧场里,我们都需要学会在保持心灵开放的同时,守护好情感与财务的边界。毕竟,真正的爱情从不急于索取,而虚假的温柔终会露出马脚——就像李某那出荒诞的”复活”戏码,终成为拆穿自己的致命破绽。