35岁的微软工程师普拉蒂克·潘迪在硅谷园区因突发性心脏病去世,生前长期深夜加班并多次向同事倾诉工作压力巨大,事件引发对科技行业过劳文化的广泛讨论。

凌晨两点的硅谷园区,星光依旧璀璨,却照不亮那个倒在院子里的身影。35岁的微软工程师普拉蒂克·潘迪,一个”拥有灿烂笑容的快乐灵魂”,就这样在2025年8月20日的深夜永远告别了这个世界。尸检报告上”突发性心脏病”的冰冷结论,与他生前”压力巨大,需要同时兼顾多个项目”的诉苦形成刺眼对比,撕开了科技行业光鲜表象下残酷的生存现实。这不仅仅是一起令人扼腕的个体悲剧,更是对整个科技行业工作文化的一记沉重拷问——当”996″从中国硅谷蔓延至美国硅谷,当深夜加班的灯光成为衡量奉献的标准,我们是否正在以”创新”之名,系统性摧毁一代科技工作者的身心健康?

从印度到硅谷:一位追梦者的猝然落幕

普拉蒂克·潘迪的故事始于印度中央邦的印多尔市,一个怀揣技术梦想的少年,历经圣何塞州立大学计算机科学硕士学位的淬炼,先后在苹果、沃尔玛等科技巨头积累经验,最终于2020年加入微软这座科技圣殿。在同事记忆中,他是”业务能力出众”的技术骨干,是云与AI部门数据分析产品开发的中坚力量;在朋友眼中,他是足球场上活力四射的阳光青年,是”笑容能照亮整个房间”的真诚伙伴。这样一位正值职业黄金期的工程师,却在8月19日晚7点50分刷卡进入办公室后,再也没能活着走出来。

悲剧的细节令人心碎——警方在凌晨2点发现他面部朝下倒在园区院内时,这位几小时前还在为项目奋战的工程师已经没有了生命迹象。更令人痛心的是,这绝非毫无预兆的意外。潘迪的叔叔马诺伊从室友处得知,他”连续在深夜工作了非常长的一段时间”;同事也证实他多次抱怨”压力巨大,需要同时兼顾多个项目”。然而,这些求救信号如同投入深井的石子,未能激起任何实质性的职场干预或健康关怀。

跨国家庭的悲痛跨越了太平洋——远在印度的父母面对突如其来的噩耗,唯一的慰藉竟是能将儿子遗体运回故乡。这种”科技游牧族”的生存状态,正是当代印度精英工程师群体的缩影:他们凭借卓越技术能力在全球科技产业链中向上流动,却不得不承受远离家乡支持系统、在异国高压环境中孤军奋战的心理代价。潘迪的悲剧提醒我们,在讨论科技行业过劳现象时,那些为硅谷注入智慧活力的国际人才,往往是最缺乏系统性健康保障的脆弱群体。

“压力巨大”的背后:当”996″文化入侵硅谷

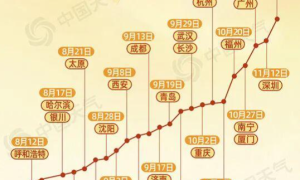

潘迪之死之所以引发广泛共鸣,在于它戳破了一个行业长久以来的集体伪装——科技公司标榜的”人性化办公”与员工实际承受的压力强度间存在巨大鸿沟。令人忧虑的是,这种鸿沟正随着行业竞争加剧而被快速扩大。据媒体报道,在就业市场低迷与AI技术突飞猛进的双重压力下,硅谷已悄然掀起”996″风暴——每天早9点到晚9点、每周工作6天的高强度作息制度,正从中国科技公司”出口转内销”至美国初创企业,尤其是人工智能领域。

微软的沉默耐人寻味——面对员工猝死事件,公司仅表示”仍在调查中”,拒绝进一步置评。这种回避态度与潘迪家属”科技公司应该注意到有员工深夜加班的情况”的呼吁形成鲜明对比。更值得警惕的是,类似事件在微软并非没有先例。1988年,两名工程师为解决关键软件问题熬夜奋战,虽最终推动Windows 3.0诞生并为微软奠定行业地位,但这种”依赖肾上腺素”的工作模式已被研究证明会导致”随后几天效率明显下降”,长期更会造成身心耗竭。三十七年过去,科技工具日新月异,企业对员工健康风险的漠视却似乎仍在原地踏步。

行业的结构性压迫不容忽视——在追求”快速迭代”和”颠覆创新”的科技行业,”突击完成工作”被美化为值得嘉奖的奉献精神,而合理安排时间、定时定量完成工作的健康模式反被视为效率低下。这种文化诱导员工不断突破生理极限,却忽视了神经科学研究的基本结论:大脑在数学与科学领域的深度学习需要”专注模式与发散模式的交替”,持续高压状态只会导致”思考能力明显消失”。当科技公司以”改变世界”的宏大叙事包装超时工作,实则是在进行一场危险的集体自我欺骗——没有健康的人类,何来健康的创新?

从个体悲剧到系统反思:科技行业需要怎样的健康革命?

潘迪的猝死是一面镜子,映照出整个科技行业在员工健康管理上的系统性失灵。改变这一现状,需要超越个案同情的层面,构建覆盖制度设计、企业文化和技术辅助的多维健康生态。

健康管理的缺失触目惊心——尽管有研究显示”习惯突击完成工作的人通常比合理安排时间者效率低很多”,多数科技公司仍缺乏基础的健康干预机制。对比理想中的健康促进措施——如定期健康体检(目标完成率90%)、每周健身活动(参与率70%)、心理咨询服务(使用率30%)等量化指标,现实中的科技企业大多停留在提供免费零食和游戏室的肤浅福利层面,对真正威胁员工健康的慢性压力、睡眠剥夺等问题避而不谈。

伦理责任的倒置亟待纠正——在AI伦理讨论如火如荼的今天,科技企业可以长篇大论”技术向善”,却对自身用工环境中的”不善”视而不见。这种割裂令人想起阿西莫夫的”机器人三定律”困境:当企业热衷于为AI系统设定”不伤害人类”的伦理准则,却纵容工作文化对员工造成身心伤害,不啻为一种残酷的反讽。微软云与AI部门正在开发的各类数据分析产品,或许嵌入了精密的错误校验机制,但其开发者的生命健康,却未能获得同等严谨的安全防护。

行业改革的契机已经到来——潘迪的悲剧应成为科技行业健康革命的催化剂。短期来看,企业亟需建立加班预警系统,对连续深夜工作的员工自动触发健康检查与心理疏导;中期而言,应重构绩效评估体系,将项目管理的科学性置于员工个人牺牲精神之上;长期来说,则需在行业层面确立健康伦理标准,如同国家网信办对AI服务”真实性负责”的要求,科技公司同样应对员工工作强度的”人性化负责”。

深夜的灯火与生命的代价:我们该如何纪念潘迪?

在硅谷永不熄灭的璀璨灯火中,普拉蒂克·潘迪这个名字或许很快会被新的技术热点和融资新闻所淹没。但对他父母的余生而言,那个”笑容灿烂”的儿子永远定格在了35岁的夏夜。我们该如何纪念这样一位逝去的生命?是继续默许”接受不了996就别来硅谷”的残酷逻辑,还是重新审视科技发展的根本目的——是为了让更多人活得更有尊严,而非以牺牲部分人的尊严为代价?

潘迪生前负责的微软Fabric产品仍在与Snowflake等竞争对手激烈角逐,这场商业竞赛的胜者将获得可观的市场份额与股价回报。但当我们想起这位工程师最后的日子——”连续在深夜工作”、”压力巨大”的反复诉苦、直至倒在办公室外的凌晨黑暗中——不禁要问:这样的”胜利”,真的值得用生命去交换吗?

在人工智能日益精密的未来,或许机器将能完全替代人类完成潘迪曾经负责的数据分析工作。但机器不会因过劳而猝死,不会留下悲痛的双亲,更不会质问这个系统为何容不下一个健康的工作节奏。潘迪的悲剧提醒我们,在追求技术乌托邦的道路上,我们首先需要拯救的,是人类自身的生存尊严。只有当科技行业学会珍视每一盏深夜加班灯背后的生命重量,”创新”这个词汇才真正配得上它的光辉内涵。

: 微软35岁工程师凌晨倒在硅谷园区,死于突发性心脏病,生前称”压力巨大”,微软回应 – 今日头条 : 微软35岁印度工程师疑似加班猝死,生前多次向人诉苦”压力大”,热爱踢足球 – 今日头条 : 微软35岁工程师凌晨倒在硅谷园区,死于突发性心脏病,生前称”压力巨大,兼顾多个项目”,微软:仍在调查中|工程师|微软|心脏病|潘迪|硅谷|调查中_手机网易网 : 微软35岁码农深夜”猝死”办公室!硅谷正掀起”996″风暴,”接受不了就别来”!_工作_公司_普拉蒂克·潘迪 : 微软工程师深夜猝死事件 : 科技公司健康促进管理策略与措施.docx – 人人文库 : 瞭望 | 为人工智能立”东方魂” : 防止AI”信口开河”,技术伦理建设刻不容缓