“宠物通灵”骗局围猎丧宠族:诈骗团伙利用冷读术与情感操控,将主人思念明码标价,折射出情感消费市场监管缺失与哀伤心理支持体系的不足。

2025年8月,一个名为”灵”的网络通灵师团伙被曝光,他们以”宠物转世”为幌子,专门诈骗失去爱宠的主人。这个团伙通过精心设计的心理操控术,将宠物主人的思念之情转化为牟利工具,单次”通灵”收费高达128元起,”转世套餐”更达1899元。这起案件不仅揭示了新型网络诈骗的隐蔽性,更折射出当代社会情感消费的灰色地带。

一、精准围猎:丧宠族的情感软肋

心理学研究表明,宠物离世带来的创伤程度堪比亲人去世。美国《死亡研究杂志》数据显示,85%的宠物主人会在宠物去世后出现持续三个月以上的哀伤反应,其中12%会发展为复杂性哀伤障碍。这种特殊心理状态,成为诈骗团伙的突破口。

诈骗剧本解析:

- 社群渗透:在宠物哀悼社群中安插”托儿”,分享”成功案例”

- 信息采集:诱导受害者在群聊中透露宠物特征和生活细节

- 冷读术应用:将受害者自述信息包装成”通灵启示”

- 渐进式收费:从128元”基础通灵”升级至1899元”转世套餐”

- 精神控制:用”信念不足””情绪不稳”等话术打压质疑

北京师范大学心理学教授指出:”这种诈骗利用了丧宠者常见的两种心理——愧疚感与未完成情结。通过虚构宠物的’遗愿’,诈骗者成功激活了受害者的补偿心理。”

二、话术解密:诈骗者的心理操控术

从受害者提供的聊天记录可见,诈骗话术包含多个心理学技巧:

愧疚感强化:

- “狗狗很舍不得你”

- “它看到你哭很担心”

- “它希望你能找到它”

未完成感制造:

- “转世需要你的信念”

- “母体必须完全匹配”

- “情绪稳定才能成功”

从众效应利用:

- “群里很多人都成功了”

- “别人都能找到,你怎么不行”

- “你的怀疑会阻碍转世”

中国人民公安大学反诈专家分析:”这种话术体系融合了冷读术、煤气灯效应和从众心理,形成了一套完整的精神控制链条。”

三、黑色产业链:通灵诈骗的商业模式

调查发现,”宠物通灵”已形成完整产业链:

前端获客:

- 关键词监控:在社交平台捕捉”宠物去世””想念狗狗”等关键词

- 水军矩阵:每个诈骗群配备5-8名”成功案例”分享者

- 情感共鸣:编造相似经历建立信任

中端服务:

- 标准化流程:照片分析→通灵仪式→梦境解读→母体寻找

- 分级定价:基础版、尊享版、定制版

- 危机处理:对质疑者立即拉黑踢群

后端变现:

- 周边销售:宠物灵魂画像、转世护身符

- 会员制度:VIP客户享受”轮回追踪”服务

- 跨界合作:与宠物殡葬机构分成

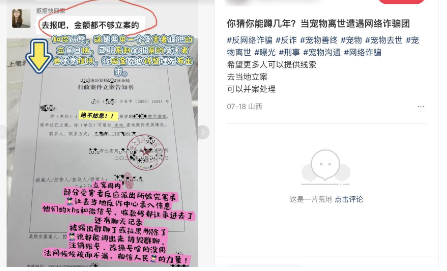

据不完全统计,该团伙涉案金额超百万元,受害者遍布全国23个省份。

四、法律困境:新型精神诈骗的认定难题

江苏蓝天彬律师指出:”此类案件面临三大法律难点:

- 主观故意认定:需证明行为人明知无法通灵仍收费

- 损失界定:情感服务是否具有可衡量的对价

- 证据固定:聊天记录易篡改,资金流向复杂”

司法实践中,类似案件常出现三种处理结果:

- 30%以诈骗罪立案

- 45%作为民事纠纷调解

- 25%因证据不足无法处理

这种法律灰色地带,客观上助长了犯罪分子的嚣张气焰。有受害者反映,在被拉黑后收到威胁:”质疑通灵会遭报应”。

五、心理修复:走出哀伤的理性之路

面对宠物离世,心理健康专家建议采取以下科学应对方式:

哀伤处理:

- 举办告别仪式(允许充分表达悲伤)

- 制作纪念相册(保留美好记忆)

- 参与宠物哀伤支持小组(获得社会支持)

认知调整:

- 理解宠物寿命的客观规律

- 接纳”已经给予最好照顾”的事实

- 避免”转世重逢”等非理性期待

生活重建:

- 逐步调整日常作息(避开原遛狗时间)

- 发展新的兴趣爱好

- 在心理准备充分后再考虑领养新宠物

北京小动物诊疗行业协会建议:”宠物医院应建立哀伤辅导制度,在安乐死等关键节点提供专业心理支持。”

六、社会反思:情感市场的监管盲区

“宠物通灵”诈骗案的蔓延,暴露了三个社会问题:

情感消费失控:

- 宠物殡葬行业年增速达25%,但缺乏服务标准

- “宠物沟通师”等新兴职业无资质认证

- 哀伤辅导专业力量严重不足

网络诈骗升级:

- 诈骗目标从老年人转向情感脆弱群体

- 诈骗手段从资金诈骗转向精神控制

- 诈骗场所从电话短信转向私域社群

生命教育缺失:

- 学校缺乏死亡教育课程

- 社会回避死亡话题讨论

- 宠物生命周期常识普及不足

中国小动物保护协会呼吁:”应尽快建立宠物殡葬服务标准,将宠物哀伤辅导纳入心理健康服务体系。”

在这起案件中,最令人痛心的不是金钱损失,而是受害者被二次伤害的情感。当安然对着琪琪的灵位说”晚上回家找我”时,我们看到的不仅是一个诈骗案件,更是一个关于如何正确面对生命离去的深刻命题。或许,杜绝此类诈骗的根本之道,不在于更严厉的打击,而在于构建更完善的社会支持系统,让每份真挚的思念都能找到健康的寄托。