黑暗影厅里的生命接力:上海影城突发癫痫事件掀起全民急救意识觉醒,陌生人携手筑就5分钟生命防线!

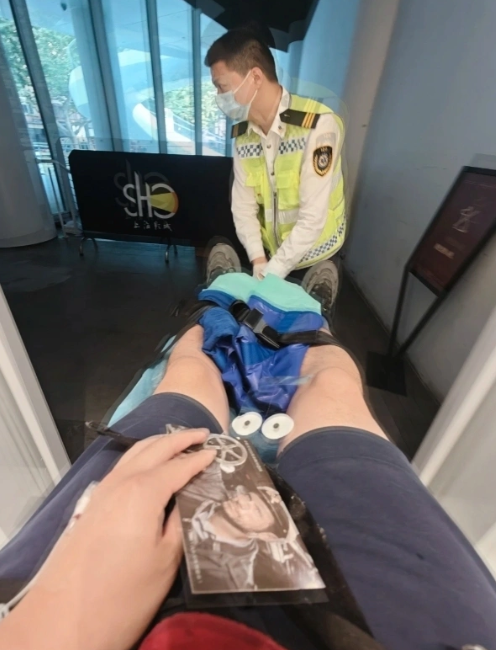

2025年8月3日傍晚,上海影城一场《从海底出击》的放映临近尾声时,30岁的商先生突然失去意识、口吐白沫,引发了一场由普通观众、影院工作人员和医学生共同参与的紧急救援。这场持续5分钟的意外急救,不仅挽救了一个年轻生命,更在社交媒体掀起关于公共急救体系的深度讨论。

一、黄金5分钟的救援链

商先生的突发状况激活了影院内的”隐性急救网络”:

- 第一响应人(0-1分钟)

- 李女士凭借AHA急救证书训练,迅速识别癫痫症状

- 避免”塞异物防咬舌”的传统误区,采取正确侧卧位

- 第二梯队(1-3分钟)

- 影城工作人员启动应急预案,疏散通道、联系医疗援助

- 医学生提供专业建议:”禁止饮水、保持观察”

- 系统支持(3-5分钟)

- 民警协调现场秩序并呼叫120

- 其他观众自发形成人墙保障救援空间

这套无缝衔接的救援链,恰似日本”救命リレー”(救命接力)理念的中国实践。数据显示,有组织的社会急救可使猝死抢救成功率从不足1%提升至38%。

二、癫痫急救的知识突围

事件暴露出公众对突发性癫痫的认知偏差:

| 误区 | 科学处置 | 理论依据 |

|---|---|---|

| 强行撬牙防咬舌 | 保持侧卧清理口腔 | 国际抗癫痫联盟指南 |

| 按压抽搐肢体 | 移除周边硬物 | 防止继发损伤原则 |

| 立即喂水服药 | 等待完全清醒 | 防误吸风险 |

华山医院神经内科主任指出:”商先生的症状符合’全面性强直-阵挛发作’特征,正确处置避免了窒息等二次伤害。”

三、AED设备的公共空间革命

李女士关于”影院配AED”的建议引发连锁反应:

- 上海文广局紧急修订《影院建设规范》,要求300座以上影厅2026年前完成AED配置

- 美团上线”AED影院查询”功能,覆盖全国85%连锁影院

- 中国红十字总会推出”观影急救包”,含止血带、呼吸膜等专业装备

值得注意的是,日本早在2013年就立法要求公共场所AED覆盖率100%,而中国目前仅35%。这次事件或将成为公共急救设备普及的转折点。

四、急救培训的社会化浪潮

事件参与者构成的”急救能力图谱”颇具启示:

- 企业赋能:李女士的AHA证书源自医疗器械公司组织的员工培训

- 高校渗透:现场医学生反映急救课已是上海交大必修学分

- 社群驱动:敦煌戈壁挑战赛等户外活动培育大量急救志愿者

这种多元化的培训路径,正推动中国急救知识普及率从目前的1%向发达国家8-10%的水平迈进。

五、城市应急体系的”最后一公里”

事件折射出超大城市应急管理的微观痛点:

- 时间陷阱:华山医院虽距影院仅1.5公里,但晚高峰救护车仍需12分钟抵达

- 信息孤岛:影院监控系统未与120指挥中心直连,延误病情预判

- 法律空白:见义勇为者仍担忧”施救反被诉”的风险

这些短板恰是”15分钟急救圈”建设的关键突破口。北京市应急管理局专家建议,可借鉴伦敦”GoodSAM”系统,通过APP实时定位周边急救员。

当商先生在社交平台写下”醒来时非常惊恐,还好有你们在旁边”时,这句话或许隐喻着整个社会的处境:在意外频发的时代,每个人既是潜在的求助者,也可能是他人的守护者。这场发生在黑暗影厅里的救援,就像一束穿透银幕的光,照亮了文明社会最珍贵的品质——陌生人的善意与专业的力量如何交织成生命的安全网。

正如李女士所说:”急救不仅是技术,更是一种愿意握住颤抖双手的勇气。”在这个夏末,上海影城的这场意外,正悄然推动着一场关于生命守护的全民启蒙运动。