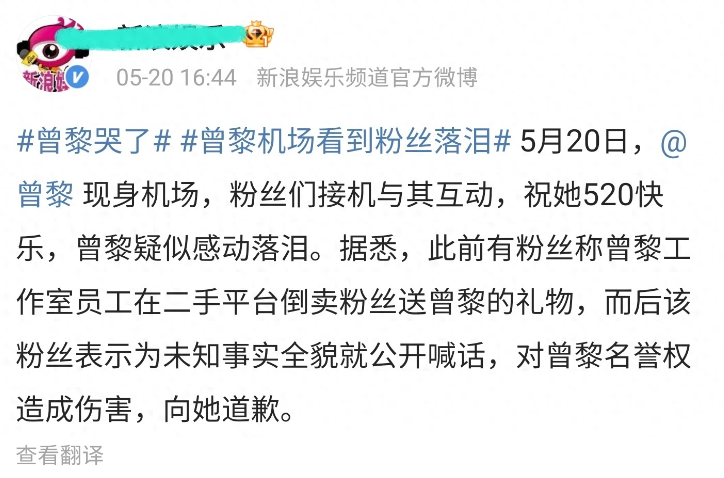

”曾黎机场落泪引发热议:礼物风波余波未平,偶像与粉丝的边界之痛再成焦点。”

当曾黎在机场因粉丝的一句”520快乐”而潸然泪下时,这场看似温情的互动背后,实则折射出当代偶像与粉丝关系的复杂性与矛盾性。这场始于三月”礼物风波”的争议,在两个月后以这样戏剧性的方式延续,构成了一个关于边界感、真诚与商业化的现代寓言。

一、眼泪背后的双重叙事

曾黎的眼泪可以被解读为多重情感的复合体——既有对不离不弃粉丝的感动,也可能包含对过往风波的内疚,甚至是对舆论压力的宣泄。这种复杂情感的表露,在娱乐圈这个高度表演化的场域中显得尤为耐人寻味。眼泪作为一种强情绪信号,本应是最能打动人心的情感表达,却在评论区遭遇了网友的普遍质疑。这种反差恰恰揭示了当代观众对明星”真情实感”的信任危机。

更值得玩味的是,这场机场互动的时间节点——正值”520″这个被商业化的爱情节日。明星与粉丝之间的情感连接,在这个特殊日子里被赋予了额外的象征意义。曾黎的眼泪与粉丝的祝福,构成了一种近乎浪漫的互动仪式,却因为此前”礼物风波”的阴影而失去了纯粹性。这种情感表达的”污染”,正是当代偶像-粉丝关系异化的典型表现。

二、礼物风波中的权力不对等

三月的”礼物风波”暴露了偶像与粉丝关系中根深蒂固的权力不对等。当粉丝发现精心准备的定制徽章被工作室员工挂上二手平台时,这场关于”心意被辜负”的愤怒本应指向对行业规范的反思。然而事件的诡异走向——粉丝手写致歉函向曾黎道歉,工作室以”员工个人行为”搪塞——完美呈现了娱乐圈的权力运作逻辑:明星团队掌握话语权,而粉丝则处于结构性弱势。

曾黎在评论区”抱抱你”的回应与粉丝”缘分已尽”的诀别,构成了一幅极具象征意义的图景。这种看似温柔的”安抚”,实则是权力不对等关系中最具伤害性的应对方式——以情感表达替代实质性的问题解决。当明星团队选择”解决提出问题的人”而非问题本身时,他们实际上是在消耗最宝贵的资源:粉丝的信任与热情。

三、接机文化的仪式与异化

机场接机作为粉丝文化中的重要仪式,本应是偶像与粉丝双向奔赴的情感连接。但在商业化程度极高的当代中国娱乐圈,这种仪式已经异化为一种复杂的表演。粉丝通过接机证明自己的”真爱”,明星则通过接机互动展现自己的”亲民”。曾黎此次被接机之所以引发争议,正是因为在前有”礼物风波”的背景下,这种互动失去了自然流露的真诚感,变成了双方都需要的一场”证明”——粉丝需要证明自己不计前嫌,明星需要证明自己仍被喜爱。

值得注意的是,即使在如此负面的舆论环境下,仍有粉丝愿意前往接机并赠送礼物。这种现象反映了粉丝文化中一种近乎宗教般的奉献精神,也揭示了当代年轻人通过追星行为寻求情感寄托的心理需求。然而,当这种纯粹的情感连接被商业逻辑异化,当心意被量化为可交易的物品,偶像与粉丝关系的本质已经被扭曲。

四、边界感的缺失与重建

整个事件最核心的问题,或许是当代偶像与粉丝关系中边界感的严重缺失。粉丝将大量情感投射到偶像身上,期待获得同等的情感回报;偶像团队则将粉丝视为可管理的”资源”,而非有尊严的个体。这种双向的边界模糊,导致了关系的持续失衡。

健康偶像-粉丝关系的重建,需要双方共同确立新的边界:粉丝需要认识到追星本质上是一种自我满足的行为,不应期待超出合理范围的回报;偶像团队则需要尊重粉丝的情感付出,即使无法一一回应,至少应该保证最基本的尊重——不将心意商品化,不将真心践踏。曾黎团队在”礼物风波”中的处理方式,恰恰是对这种边界的最严重破坏。

曾黎的眼泪与粉丝的坚持,共同构成了这个时代的文化症候。在流量至上的娱乐产业中,真情实感已经成为最稀缺的资源,也是最容易被消费的商品。这场持续两个月的风波提醒我们:或许偶像与粉丝都需要学会保持适当的距离,在热情与理性之间找到平衡。毕竟,任何不平等的关系最终都会走向疲惫与幻灭,而建立在相互尊重基础上的欣赏,才能经得起时间的考验。