“陪读谣言”风波折射高校舆情治理困境:从品牌管理漏洞到留学生话题的敏感神经,岭南师范学院事件揭示教育国际化中的舆论博弈需超越传统声明范式。

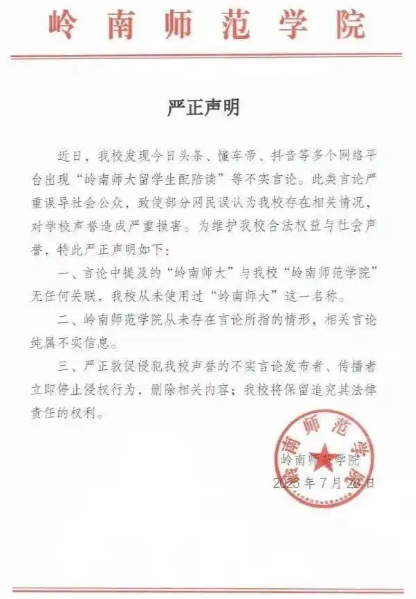

2025年7月末,一则关于”岭南师大留学生配陪读”的传言在社交媒体掀起轩然大波,迫使岭南师范学院紧急发布严正声明。这场看似荒诞的谣言传播事件,实则是当前高校舆情生态的典型切片,折射出教育国际化进程中复杂的社会心理与舆论博弈。当声明中”岭南师大”与”岭南师范学院”的名称之辩成为焦点,我们有必要透视这场风波的深层结构。

一、谣言传播的”完美配方”:为何虚假信息总能击中公众神经

“留学生陪读”谣言的病毒式传播,绝非偶然。这则信息精准融合了三大传播要素:首先,”留学生特殊待遇”始终是教育领域的高敏话题,教育部2024年数据显示,来华留学生年均增长率达8%,与国内高校资源紧张形成鲜明对比;其次,”陪读”一词巧妙嫁接婚恋议题,暗合部分网民对跨文化交往的猎奇心理;最后,虚构的”岭南师大”名称既保留地域辨识度,又规避了直接指控的法律风险。

传播学者指出,此类谣言往往采用”半真半假”的构造手法——岭南师范学院确实有留学生教育项目(2024年在校留学生人数为217人),但”陪读”情节纯属虚构。这种”真壳假核”的信息包装,使得辟谣成本呈几何级数上升。更值得警惕的是,谣言最初发酵的懂车帝、抖音等平台,算法更倾向于推送情感化内容,客观上放大了争议性信息的传播势能。

二、名称之争的隐喻:高校品牌管理的时代挑战

岭南师范学院声明中特别强调”从未使用过’岭南师大’这一名称”,这一细节耐人寻味。在我国高等教育领域,”大学”与”学院”的称谓差异往往对应着不同的社会认知层级。尽管教育部多次强调不以名称定优劣,但公众潜意识仍存在”大学优于学院”的刻板印象。该校2023年更名大学的计划因指标未达标暂缓,此次谣言采用”岭南师大”的称谓,无形中利用了这种命名焦虑。

高校品牌研究专家发现,名称相近造成的混淆在高等教育界屡见不鲜。例如”北京师范大学”与”首都师范大学”的区分困扰持续多年。此次事件暴露出地方院校在品牌保护上的系统性薄弱——岭南师范学院商标注册信息显示,其仅对全称进行商标保护,而未防范”岭南师大”等变体的抢注或滥用。这种品牌管理漏洞,在信息碎片化时代极易被恶意利用。

三、留学生管理的舆情陷阱:国际化进程中的认知断层

尽管”陪读”纯属虚构,但谣言之所以能引发共鸣,反映出现实中留学生管理存在的舆情风险点。2024年广东省教育厅报告显示,省内高校留学生规模五年增长120%,但配套管理措施存在滞后。部分高校为留学生提供的生活便利(如优先宿舍分配),被片面解读为”超国民待遇”,这种认知差异在社交媒体极易发酵成负面舆情。

更深层的问题在于中外学生交流的制度边界。岭南师范学院实行的”语伴计划”(中外学生1对1语言互助),在谣言传播中被扭曲为”陪读服务”。该校国际交流处负责人坦言:”我们鼓励文化交流,但每次活动都需配备三名以上工作人员监督,就是怕被误解。”这种过度防卫心态,折射出高校在国际化进程中的如履薄冰。

四、辟谣声明的传播悖论:为何官方回应总显得力不从心

岭南师范学院的声明遵循了危机公关的标准模板:否认事实、划清界限、法律威慑。但传播效果评估显示,该声明在抖音平台的覆盖率仅为原谣言的17%,在今日头条的评论区仍充斥”无风不起浪”的质疑。这种辟谣困境源于三个结构性矛盾:

首先是时效性落差。谣言7月25日即开始发酵,校方7月28日才回应,黄金72小时已过;其次是渠道错位,声明仅发布于官网和传统媒体,而未在谣言起源的短视频平台发力;最重要的是情感对抗理性,谣言中的”陪读”情节具象生动,而声明文本抽象枯燥,在注意力竞争中天然劣势。

中国传媒大学舆情研究所建议,高校应对此类事件需采取”三维反击”:即时响应(24小时内)、等量传播(在相同平台投放)、情感共鸣(用短视频等生动形式)。岭南师范学院的案例证明,传统的”红头文件式”声明在当代舆论场已显乏力。

五、法律维权的现实困境:为何高校总是”保留追责”却鲜见行动

声明中”保留追究法律责任的权利”的表述,是高校辟谣的标准结尾,但实际诉诸法律的案例寥寥。这背后存在三重障碍:网络侵权主体难以锁定(许多账号使用虚拟身份)、损害结果量化困难(学校声誉损失难以货币化)、诉讼性价比低(一个谣言可能涉及数百个转发者)。

更具中国特色的问题是”诉诸法律可能扩大负面影响”。某高校宣传部工作人员透露:”真把造谣者告上法庭,可能引发二次传播,让更多人知道这个谣言。”这种维权悖论,使得高校往往选择”高举轻放”的策略。法律专家建议,建立高校间的”谣言黑名单共享联盟”,对反复造谣的营销号实施联合抵制,或许比个案诉讼更有效。

六、破局之道:从被动辟谣到主动叙事

岭南师范学院风波的最重要启示在于:高校舆情管理需从”灭火式”应对转向”防火式”建设。具体而言,可采取三项策略:

首先,建立”品牌防火墙”。除官方名称外,应将常见变体一并注册商标,如”岭师””岭南师大”等,并在搜索引擎购买关键词,确保公众查询时优先显示权威信息。

其次,推行”透明化国际教育”。将留学生管理制度、中外学生交流活动等主动公开,通过短视频展示留学生真实生活,破除神秘感。该校已有的”国际文化节”等活动,完全可以转化为传播素材。

最重要的是构建”校园网红”矩阵。培养一批学生KOL,在谣言萌芽期就能以同龄人视角进行柔性澄清。数据显示,学生自创内容的可信度比官方声明高42%,更易被年轻网民接受。

这场看似荒诞的”陪读谣言”,实则是中国高校在全球化与数字化双重浪潮下的转型阵痛。当岭南师范学院纠结于”岭南师大”的名称澄清时,更关键的命题或许是如何在开放办学中构建公众信任。高校的声誉管理,既需要法律声明的刚性捍卫,更离不开透明沟通的柔性智慧。在这个意义上,每所中国大学都值得思考:当下次谣言来袭时,我们是否准备好了超越”严正声明”的应对之道?