“抗战电影新浪潮:从《731》的史料考古到《东极岛》的人性光辉,以多元叙事重构民族记忆,唤醒当代精神共鸣。”

2025年的中国电影市场正掀起一股抗战题材创作的新浪潮。从定档”九一八”的《731》,到聚焦里斯本丸事件的《东极岛》,再到全景式纪录影片《山河为证》,这些作品以不同的艺术视角,共同构建着中华民族抗战记忆的影像谱系。这股创作热潮不仅是对历史的回望,更是对民族精神的当代诠释,它反映了中国电影人用光影守护历史真相的文化自觉,也折射出当下观众对历史叙事的审美期待。

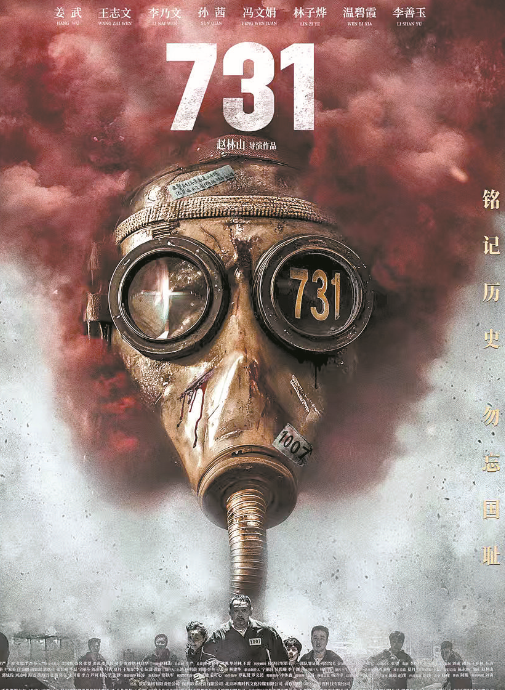

《731》:历史细节的考古式还原

导演赵林山为《731》筹备的十三年,堪称一场对历史真相的执着追寻。从日本老兵口中获取的一手证言,到美国解密的8000页档案资料,创作团队以近乎考古的严谨态度对待每个细节。这种”无一字无来历”的创作理念,在当下历史题材影视作品中显得尤为珍贵。北京电影学院教授王红卫评价:”《731》的史料价值可能超越其艺术价值,那些被刻意遮蔽的历史细节将通过银幕重见天日。”

影片选择在”九一八事变”纪念日上映,具有强烈的象征意义。1931年9月18日不仅是抗战的开端,也是731部队开始秘密组建的时间节点。这种历史时空的精准对应,体现了创作团队对历史严肃性的尊重。更值得关注的是姜武、王志文等演员的零片酬出演,这既是对题材的致敬,也暗示着演艺界对抗战记忆传承的社会担当。

《东极岛》:人道主义光芒的影像诠释

与《731》的沉重不同,《东极岛》从另一个维度诠释了抗战精神。里斯本丸事件中,中国渔民不顾自身安危救助盟军战俘的行为,展现了超越国界的人道主义光辉。导演管虎和费振翔采用1:1实景搭建与高难度潜水拍摄,不仅是为了视觉震撼,更是对历史现场感的极致追求。舟山群岛变幻莫测的海况,恰如当年渔民面临的真实环境,这种创作上的”自讨苦吃”,正是对历史敬畏的最好证明。

演员朱一龙在采访中透露:”拍摄时我们每天浸泡在冰冷的海水中,才真正体会到当年渔民救人的艰难。”这种身体力行的体验,让历史不再是课本上的文字,而成为可感可知的生命记忆。影片通过微观叙事展现宏观历史,证明抗战不仅是枪炮对决,更是人性光辉与黑暗的较量。

《山河为证》:史诗格局中的精神图谱

作为首部全景展现14年抗战的纪录电影,《山河为证》采用了”数字修复+艺术再造”的创新手法。清华大学影视传播研究中心主任尹鸿指出:”这种创作方式既保证了历史真实性,又赋予了尘封影像新的艺术生命力。”影片不仅呈现战争场面,更聚焦普通人的抗争故事,从东北抗联的密林游击到西南联大的文化坚守,构建起立体多元的抗战记忆。

特别值得注意的是影片对历史逻辑的梳理。通过严谨的史学考证,它清晰展现了从局部抗战到全面抗战的发展脉络,纠正了”八年抗战”的片面认知。这种史学自觉,使影片成为对抗战史教育的重要补充。

抗战叙事的代际传承与创新

这波抗战电影热潮呈现出鲜明的代际特征。老一辈电影人注重历史宏大叙事,新生代导演则更关注个体命运与历史洪流的交织。《731》中实验受害者的个人遭遇,《东极岛》里每个渔民的救人心路,都是通过微观视角折射宏大历史的尝试。这种叙事转型符合当代观众的接受心理——他们更愿意从具体人物的命运中感受历史温度。

在表现形式上,现代电影技术的运用使历史场景得以生动再现。《东极岛》的沉船特效,《山河为证》的影像修复,都达到了国际一流水准。但技术始终服务于内容,正如《731》导演所说:”再好的特效也比不过真实历史的震撼力。”

历史记忆的当代价值

抗战电影的集中涌现,恰逢世界格局深刻变革的时代背景。这些作品通过历史之镜,映照出中华民族的精神底色——在《731》中是追求真相的执着,在《东极岛》是无私救助的善良,在《山河为证》是百折不挠的坚韧。这些品质正是当下中国面对复杂国际环境时需要的精神资源。

中国电影资料馆馆长孙向辉认为:”抗战电影的热潮反映了民众对历史认知的渴望。”在历史虚无主义时有出现的今天,用艺术手段巩固历史记忆,具有特殊的文化战略意义。这些电影不是简单的历史复述,而是民族精神的当代表达。

从《731》的史料考古到《东极岛》的人性光辉,从《山河为证》的全景呈现到即将上映的《志愿军3》等作品,中国抗战电影正在形成多元立体的叙事体系。这股创作浪潮不仅丰富了主旋律电影的艺术表达,更构建着中华民族共同的历史记忆。当观众走出影院时,带走的不仅是对历史的认知,更是对民族精神的认同与传承。在这个意义上,这些抗战电影已超越娱乐产品范畴,成为民族文化建设的有机组成部分。