”68张白条五年未结:一顿顿帮扶餐如何吃垮了政府公信力?”

河南商水县袁老乡的苏记餐馆门前,褪色的招牌在烈日下微微晃动。这家曾经热闹的乡村餐馆如今大门紧锁,玻璃门上贴着”停业”二字。2025年7月,餐馆老板的女儿苏女士向媒体展示了一沓泛黄的纸条——68张手写白条,记录着五年前县粮食局工作人员在此用餐的欠账,总计28285元。这些落款2020年3月至2021年1月的纸条,像一把钝刀,持续切割着这对老夫妇对基层政府的信任。这场看似普通的债务纠纷,实则暴露出乡村振兴背景下基层治理的深层症结。

一、白条经济的运行逻辑:基层权力的食物链

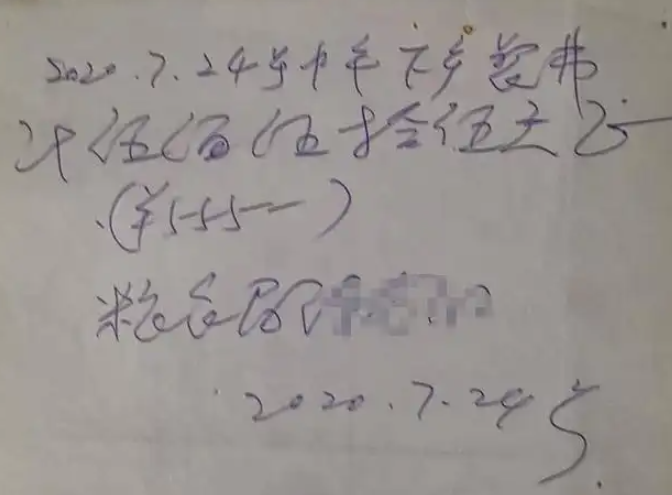

翻阅这摞字迹各异的白条,可见基层工作的特殊生态。纸条上标注着”下乡餐费””集中帮扶午餐”等名目,单次消费从百元到八百余元不等。签字人包括时任局长张某(后因违纪被查)、股长朱某等十余名工作人员。这种”吃饭打白条”现象在基层并非孤例。中国人民大学乡村振兴研究院2024年的调查显示,中西部乡镇餐馆平均每家持有政府欠条3.2万元,账期超两年的占67%。

白条背后是复杂的基层财政困境。商水县2023年财政报告显示,该县一般公共预算收入仅12.3亿元,而民生支出达38亿元,收支矛盾突出。粮食局工作人员朱某的辩解折射出体制性难题:”每天几十元餐补经常延迟发放,下乡时只能先赊账。”这种”财政空转”催生了独特的食物链——上级压任务,基层执行,商家垫资,最终形成政府信用透支的恶性循环。中央党校基层治理研究中心教授指出:”当公共服务需求与财政能力不匹配时,白条就成了缓解矛盾的临时润滑剂。”

二、五年讨债路上的制度盲区

苏家的讨债历程堪称一部微型维权史诗。2021年起,他们经历了”找经办人—追分管领导—堵新任局长—信访举报”的全流程,甚至自学《保障中小企业款项支付条例》,却始终在制度迷宫中碰壁。粮食局提出的”分期付款”方案(每月还500元需56个月还清),暴露出清偿机制的荒诞性。

法律专家分析此案存在三重困境:一是债务主体模糊,白条既有个人签名又涉及公务,法院立案时难以界定;二是财政支付壁垒,县级部门无独立预算调整权,需经人大审议;三是追责机制缺失,2019年《政府投资条例》虽明令禁止拖欠款项,但缺乏具体罚则。河南某基层法院法官透露:”近三年受理的27起政府白条案,仅3起执行到位,其余都陷入’承认债务—无力偿还—调解延期’的死循环。”

更值得警惕的是道德风险的蔓延。涉事前局长张某在任期间不仅默许白条,自己还参与签单,其2023年因贪腐落马后,遗留债务成为”无头账”。国家行政学院廉政研究发现,基层”新官不理旧账”现象在换届年尤为突出,约43%的历史欠款因此搁置。

三、乡村振兴中的公信力损耗

这场2.8万元的债务纠纷,造成的隐性损失远超账面数字。苏家餐馆关闭的直接后果,是袁老乡失去唯一能承办20人以上餐食的场所。该乡2024年驻村帮扶记录显示,因无处用餐,县乡干部下乡频次同比下降31%。更深远的影响在于政府公信力的流失——周边五家餐馆明确表示”不再接待政府记账用餐”。

清华大学民生经济实验室的跟踪调查表明,每1元政府欠款会导致商户减少3.5元公共服务投入。苏家所在的行政村,原本计划开设的养老助餐点因商户参与意愿低而流产。这种”塔西佗陷阱”效应正在侵蚀乡村振兴的群众基础,当地村民直言:”干部吃饭都赖账,咋带我们致富?”

四、破局之道:从运动式帮扶到制度化治理

解决白条困局需要系统性改革。浙江”公务餐”改革试点提供了可借鉴的路径:通过全省公务用餐电子平台,实现”扫码用餐—自动核销—当日结算”,2024年全省政府餐饮欠款清零。财政部随后推出的”基层公务卡强制结算目录”,将下乡补助等纳入实时支付系统,从技术上杜绝白条产生。

更深层的改革在于财政事权划分。2025年中央一号文件明确”加大县级基本财力保障机制奖补力度”,河南等省正在试点”乡财县管”改革,将村级公共服务支出纳入县级财政直达机制。中国人民大学公共政策研究院建议:”应建立乡村振兴专项周转金,确保下乡工作经费及时到位。”

对于历史欠账,法学界呼吁建立”政府债务清偿基金”。中国政法大学财税法研究中心提出的”三三制”方案(财政拨款30%、单位自筹30、压缩开支偿还30%),已在河北三县试点中化解类似债务1.2亿元。此外,中纪委将”新官不理旧账”纳入形式主义整治清单,2024年以来全国查处相关案例217起,形成有效震慑。

站在袁老乡的田间地头,远处乡村振兴的标语依然鲜艳,而苏家餐馆的灶台早已冷却。这68张白条如同显微镜,照见了基层治理现代化必须跨越的沟壑——当帮扶者反而成为被帮扶对象的负担,当为民服务的初衷异化为与民争利的现实,制度的重构已刻不容缓。或许正如那位签下最多白条的朱股长所言:”退休前还清欠账”的朴素愿望,恰恰道出了基层治理应有的底线伦理:权力行使的每一环节,都该留着对百姓的敬畏。