农村最值贵的不是房子和土地,而是无法复制的邻里情、老手艺和烟火气。

在河南某村庄,几位白发老人轮流守护一口百年古井的画面,像一面镜子照出了当代中国农村的价值转向。当城市居民仍在为学区房争得头破血流时,乡村的价值坐标已悄然重置——那些曾被视作理所当然的邻里情谊、濒临失传的老手艺、温暖质朴的烟火气,正成为这个时代最稀缺的”软黄金”。

中国社科院最新调查显示,71%的农民工返乡的首要原因是”留恋乡土人情”,这一选择的重要性甚至是县城房价的两倍多。这个数据背后,是一个正在觉醒的集体意识:钢筋水泥构筑的物理空间永远无法替代由人情编织的生活网络。东莞返乡的王叔卖掉城里房产,只因老父病重时全村人轮班照顾的温暖;拆迁户老李面对荒废菜园落泪,道出了电梯房里”对门不相识”的现代性孤独。这些个体叙事拼凑出的,是一幅关于”家”的重新定义——它不在房产证上,而在人与人之间那些看不见却感受得到的联结中。

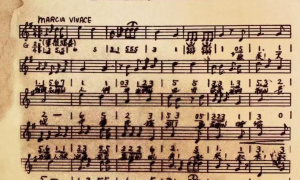

老手艺的当代悖论令人唏嘘。七叔公的竹编作品在直播间吸引万人围观,现实却找不到传承人;城里轻食店将”古法酱油”卖出高价,而掌握配方的老人正在高楼里带孙子。这种数字时代的文化吊诡揭示了一个残酷现实:我们正在以点赞的方式告别传统。据非物质文化遗产保护中心统计,我国平均每天有2-3项传统技艺因后继无人而消失。当手艺沦为表演,当味道变成商品,乡村失去的不仅是技术,更是延续千年的生活智慧。

乡土中国的烟火气是由无数细节构成的集体记忆。梁上腊肉的油光、门槛的岁月凹痕、井台青苔上的生活印记——这些看似微不足道的存在,实则是抵抗现代性异化的最后堡垒。广东中山大学的追踪研究表明,保留传统生活场景的村落,老年人抑郁发生率比城市化村落低37%。这种”热气腾腾的生活”具有惊人的疗愈价值,它提醒我们:真正的富裕不在于占有多少空间,而在于拥有多少有温度的生活瞬间。

在浙江丽水,一个由返乡青年创办的”记忆银行”项目正在悄然兴起。村民们将老物件、手艺、食谱存入”银行”,换取城市家庭的体验课程。这种新型物物交换创造了意想不到的价值循环——城里人获得精神慰藉,乡村赢得经济活力。类似案例正在全国涌现,它们共同勾勒出乡村振兴的另一种可能:不是把农村变成城市的翻版,而是让乡土特有的”软实力”转化为可持续发展的资本。

站在2025年的时间节点回望,我们会发现中国城乡的价值认知正在经历深刻重构。当城市陷入住房、教育、医疗的焦虑循环时,乡村保留的那些”无用之用”反而显现出惊人的现代意义。这不是简单的怀旧情绪,而是对发展主义的自觉反思。法国社会学家孟德拉斯在《农民的终结》中的预言正在被改写——农村不会消失,而是以提供”城市无法复制的价值”的方式获得新生。

守护古井的老人们或许不知道,他们坚守的不仅是水源,更是一种即将成为奢侈品的文明基因。未来的农村,最值钱的确实不是可以丈量的土地和房屋,而是那些无法量化却至关重要的生活质地。在这个意义上,乡村振兴的本质不是追赶城市,而是为疲惫的现代文明保存一份”解毒剂”——那里有推门可见的信任,有代代相传的匠心,有不被效率绑架的生活节奏。这些才是未来中国最珍贵的”不动产”,是金钱真正买不到的”刚需”。