迪丽热巴生图争议折射娱乐圈”青春暴政”,异域骨相衰老遭苛刻审视,背后是技术时代对女性容貌的畸形期待与深层性别偏见。

巴黎珠宝发布会上的迪丽热巴,再次成为社交媒体热议的焦点。这位曾被封为”内娱神颜”的女明星,因一组被指”脸垮显老”的生图陷入舆论漩涡。这场关于”颜值滑坡”的讨论,远不止是对一个女明星外貌变化的评判,更折射出当代社会对女性容貌的苛刻审视,以及娱乐圈中永不停歇的”青春崇拜”。

一、异域骨相与衰老的自然规律

作为维吾尔族演员,迪丽热巴具有典型的高加索人种特征——深邃的眼窝、高挺的鼻梁、清晰的下颌线。医学美容专家指出,这类骨相在年轻时容易塑造立体惊艳的效果,但随着年龄增长,面部脂肪流失速度较蒙古人种更快,容易显现”断崖式衰老”特征。33岁的热巴正处在胶原蛋白加速流失的生理转折点,这是人类衰老的自然进程,而非所谓的”颜值崩塌”。值得思考的是,为何男性演员的年龄痕迹常被解读为”成熟魅力”,而女演员的正常衰老总要承受”美貌衰退”的审判?

二、镜头语言的残酷变形

现代影像技术构建了近乎畸形的审美标准。4K超高清镜头、强光照射、零修图生图,这些技术本意是追求真实,却在无形中放大了每个毛孔的细节。对比微博之夜的精修图与巴黎发布会的生图,实则是两种影像修辞的对抗——前者是经过色彩校正、肤质柔化、轮廓优化的”视觉童话”,后者则是未加修饰的”时间真相”。影视灯光师透露:”同样的妆容,在环形光下能年轻五岁,在顶光下却可能老十岁。”当我们对比不同光线、角度、设备拍摄的图片时,本质上是在比较不同的”视觉谎言”。

三、娱乐圈的青春暴政

迪丽热巴的案例揭示了娱乐工业对女演员的残酷规训。某经纪公司内部文件显示,30+女艺人每年平均要投入近百万元进行抗衰管理,包括但不限于热玛吉、超声刀、线雕等医美项目。这种”青春暴政”形成恶性循环:观众要求女星永葆青春→资本选择年轻面孔→女星被迫过度医美→自然老去被视为失职。相比之下,同年龄段的男演员却可以凭借”大叔”人设持续走红。这种双重标准,正是社会性别偏见在娱乐产业的具象化体现。

四、审美疲劳与期待落差

心理学中的”单纯曝光效应”可以解释部分观众的负面反应。迪丽热巴过去八年持续输出”红毯女王”形象,已在观众心中形成固定的美貌预期。当现实与记忆中的形象出现偏差时,会产生认知失调。伦敦大学研究显示,观众对长期以颜值著称的艺人容忍度更低——就像人们难以接受蒙娜丽莎突然长出皱纹。这种心理机制导致大众对”美艳型”演员的老化更为敏感,而对”实力派”演员的外形变化更为宽容。

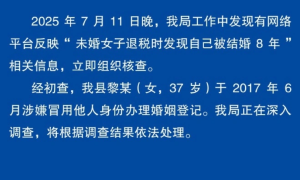

五、年龄议题的公共讨论边界

这场讨论值得反思的,是我们对女性公众人物外貌评判的边界。当微博话题#迪丽热巴生图状态#阅读量突破8亿时,有多少讨论真正关注她的新作品?记者走访发现,热巴同期在巴黎其实完成了品牌短片拍摄,其专业表现获得导演高度评价,但这些职业成就却被淹没在外貌讨论中。社会学家指出:”将女性价值持续绑定在容貌评价上,实质是对其专业能力的变相贬低。”

时间是最公平的艺术家,会在每个人脸上留下自己的作品。迪丽热巴的”生图事件”,恰似一面多棱镜,映照出娱乐圈的年龄焦虑、技术时代的形象异化,以及根深蒂固的性别偏见。或许我们该思考的不是”女明星如何不老”,而是如何建立一个让女性可以优雅老去、让实力胜过胶原蛋白的文化环境。毕竟,镜头会定格瞬间的美丽,而真正的艺术生命,永远流淌在那些超越皮囊的表演里。