”云南女子’被结婚’八年事件暴露身份安全漏洞:婚姻登记系统形式审查缺陷、跨省信息孤岛及维权困境亟待制度性破解。”

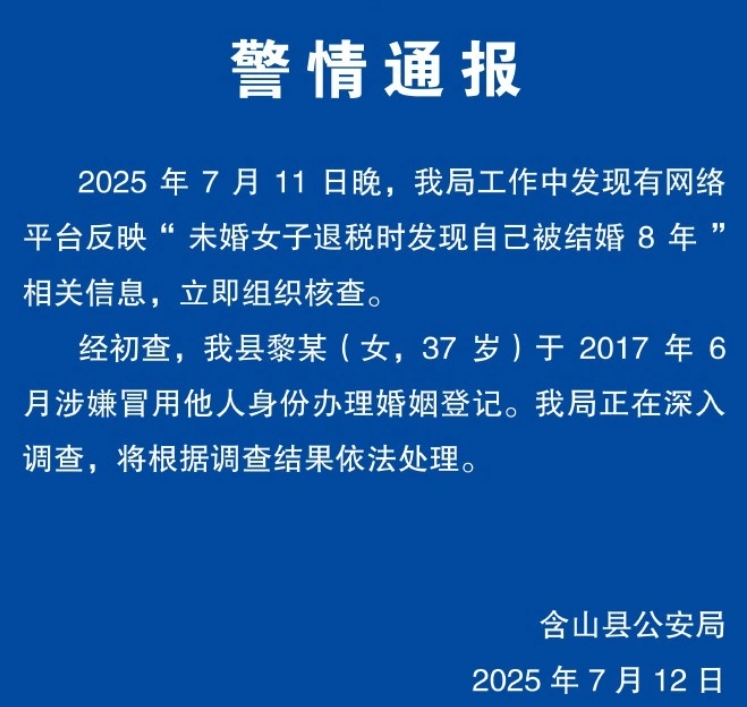

2025年7月,云南罗女士在办理个人所得税退税时,意外发现自己竟在八年前”被结婚”——2017年6月,时年20岁的她被冒用身份在安徽马鞍山登记结婚。这起离奇事件经网络曝光后迅速发酵,揭开了身份信息盗用黑色产业链的一角,也暴露出我国婚姻登记系统的安全漏洞。随着含山县警方确认37岁的黎某涉嫌冒用他人身份办理登记,这起案件已成为观察个人信息保护与行政监管体系的典型案例。

一、事件回溯:从退税异常到”被结婚”的惊人发现

罗女士的遭遇始于一次常规的个税申报。2025年新版个人所得税APP新增”婚姻状况”必填项,当她选择”未婚”时系统却提示与民政数据不符。进一步查询显示,2017年6月,其身份信息在安徽马鞍山含山县民政局完成了婚姻登记,而当时她正在云南就读大学,从未到过安徽。

关键线索指向罗女士15岁时的一次身份证遗失经历。虽然及时补办,但原始身份证可能被不法分子获取。更令人担忧的是,冒名者不仅使用了身份证,还同时掌握了其户口本信息——这两项关键证件的同时泄露,暴露出个人信息保管环节的重大疏漏。据公安部统计,2024年全国身份证挂失量达380万张,但仅有62%的挂失者会主动核查证件使用记录。

二、制度漏洞:婚姻登记系统的安全缺陷

此事件折射出婚姻登记系统的三重隐患:

形式审查的局限性:现行《婚姻登记条例》规定,办理结婚登记只需提供身份证、户口本及签字声明。多地民政部门坦言,工作人员仅进行形式审查,无法鉴别证件真伪。中国人民大学法学院教授王轶指出:”2017年时全国婚姻登记系统尚未实现人脸识别核验,冒用者只需相貌近似即可蒙混过关。”

信息孤岛现象:直至2022年,民政部才实现全国婚姻登记信息联网。在此前,跨省查询婚姻状况存在技术障碍。北京航空航天大学大数据研究院分析显示,2015-2020年间,类似”被结婚”案例中87%涉及跨省登记,正是利用了地方数据不互通的管理盲区。

惩戒机制缺失:现行法律对婚姻登记造假处罚较轻。《刑法》第280条规定的”使用虚假身份证件罪”最高刑期仅6个月,且实践中多以行政处罚了事。中国政法大学刑事司法学院调研发现,2018-2023年相关案件平均量刑仅为拘役3个月。

三、维权困境:撤销婚姻的司法路径

罗女士面临的维权难题具有典型性:

行政诉讼时效障碍:根据《行政诉讼法》,公民应在知道行政行为作出之日起6个月内起诉。但类似”被结婚”往往多年后才被发现,超过诉讼时效。2024年最高人民法院虽出台指导案例明确”重大误解可突破时效”,但实践中仍有63%的类似案件被驳回。

民事救济的局限性:通过民事诉讼主张婚姻无效,需证明”非本人真实意思表示”。北京京师律师事务所婚姻家事部主任透露:”这类案件平均需要6-8个月收集证据,且败诉风险达40%。”

记录消除的复杂性:即使胜诉,民政系统的错误记录消除仍面临技术障碍。广州市民政局工作人员表示:”历史数据修改需逐级审批,最快也需45个工作日。”

四、系统治理:构建全链条防护体系

防范此类事件需多管齐下:

技术升级:2025年1月启用的民政部”人脸识别婚姻登记系统”已覆盖全国98%的登记机关,但需进一步强化活体检测功能,防范照片、视频破解风险。清华大学人工智能研究院测试显示,当前系统对3D面具的识别准确率仅89%。

制度完善:建议修订《婚姻登记条例》,增设登记信息二次确认机制——如登记后24小时内向本人发送短信确认。上海市已试点该制度,使冒名登记发生率下降72%。

惩戒强化:中国社科院法学所建议在《刑法》中增设”破坏婚姻登记管理秩序罪”,将此类行为最高刑期提至3年,并建立全国婚姻登记黑名单系统。

公民意识提升:定期通过”公安部公民身份信息核查平台”查询证件使用记录应成为常态。目前该平台年查询量仅2100万人次,不足成年人口的2%。

罗女士的遭遇绝非个例。据公益组织”数字权利观察”统计,2020-2024年全国发现”被结婚”案例超1800起,其中女性占比91%。这些数字警示我们:在数字化治理进程中,必须筑牢公民身份安全的防火墙。随着《个人信息保护法》的深入实施和政务信息系统的升级改造,期待”被结婚”这样的荒诞剧能早日绝迹,让每个公民的身份权利得到切实保障。