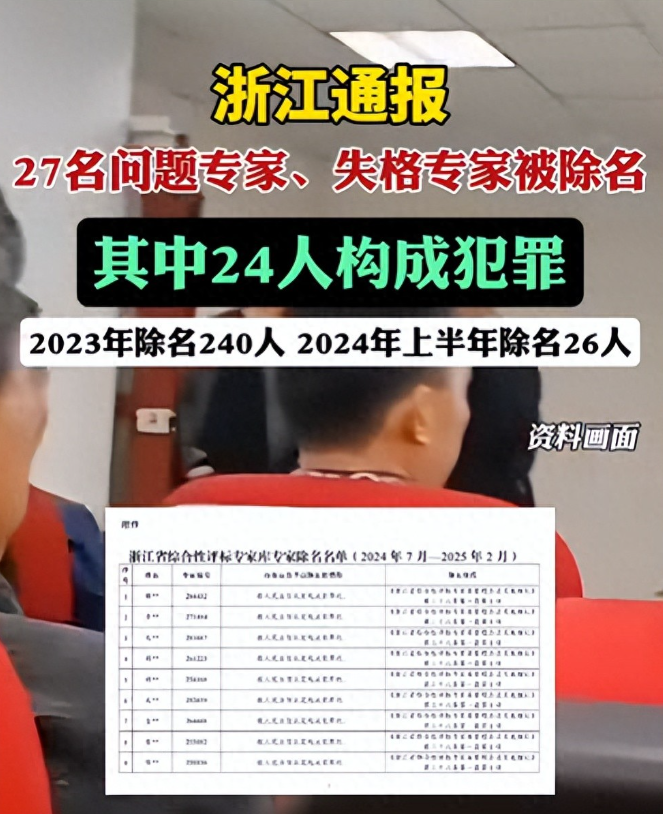

“浙江重拳整顿专家队伍,27人被除名公示,24人涉罪落马!”

在浙江省近日公布的那份27人专家除名名单中,我们看到的不仅是一次简单的行业整顿,更是一面映照当代中国知识权威危机的镜子。这份名单中24人已被法院定罪,他们中有评标专家收受贿赂操纵项目,有医疗专家伪造科研数据骗取经费,还有金融专家参与非法集资——这些曾经顶着光环的”专业人士”,如今却成为破坏社会信任体系的蛀虫。这场”专家祛魅”运动,正在引发全社会对知识权威的深刻反思。

一、专家公信力的坍塌轨迹

曾几何时,”专家”二字在中国社会享有近乎神圣的地位。上世纪80年代的一项社会调查显示,超过85%的公众认为专家意见”绝对可信”。然而四十年后的今天,某知名智库的最新民调却显示,仅有23%的年轻人仍完全信任专家建议。这种信任坍塌并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。

市场化浪潮催生了”雇佣型专家”群体。某高校教授在采访中坦言:”现在企业咨询费开价两小时5000元,自然会有人按甲方需求’定制’专家意见。”这种知识变现模式直接导致某食品安全事件中,竟出现五位专家为涉事企业站台辩护的荒诞局面。更值得警惕的是,某些”网红专家”深谙流量密码,诸如”年轻人应该放弃高薪进工厂”等反智言论,实则是精心设计的话题营销。

评审体系的制度缺陷同样难辞其咎。某省级人才计划评审委员透露:”现在很多专家库成员五年不更新,某些人同时兼任十几个评审组委员,权力垄断必然滋生腐败。”这种僵化机制使得浙江此次打破情面公开除名的做法尤为可贵,它撕开了长期存在的行业保护网。

二、问题专家的社会危害链

失格专家造成的破坏远超常人想象。在工程建设领域,某受贿评标专家导致的价值1.2亿元劣质工程,最终以桥梁坍塌造成3人死亡的悲剧收场。医疗科研界的造假行为更为隐蔽,某三甲医院主任医师伪造的肝病治疗数据,直接误导了后续五年相关研究的方向。

这些案例揭示出一个令人心惊的规律:问题专家的每一次违规,都在社会信任账户上透支巨额”信用存款”。当某地发生化工项目争议时,即便参与论证的都是清白专家,愤怒的民众仍会条件反射地质疑:”又是收了钱的专家吧?”这种”塔西佗陷阱”效应,使得任何专业意见都面临先天可信度危机。

更深远的影响在于知识传播的异化。当真正的专家谨慎表述”目前尚无明确证据表明该物质致癌”时,自媒体却将其简化为”专家称该物质安全”;当学者客观分析”延迟退休的利弊”时,传播链末端却变成”专家要求65岁退休”。这种话语扭曲进一步加剧了专家与公众的认知鸿沟。

三、重建信任的多元路径

浙江的雷霆行动提供了制度层面的解题思路。其创新之处不仅在于公开除名,更在于建立了”专家信用码”系统,通过二维码即可查询专家执业记录。这套系统运行半年内,该省专家评审投诉量下降47%,显示出制度透明化的强大效力。

媒体伦理重建同样关键。某知名电视节目制作人介绍,他们现在要求专家访谈必须完整呈现论证过程,禁用”专家建议”等断章取义的标题。这种改变使得一档科普节目的观众信任度在三个月内提升了22个百分点。

公众科学素养的提升是根本解药。北京某社区开展的”专家面对面”活动中,居民与各领域专家进行三小时深度对话后,对专业建议的接受度提升35%。这印证了一个朴素道理:当人们了解专家结论的推导过程,自然更容易建立信任。

在知识爆炸的时代,我们既不能回到盲目崇拜权威的过去,也不应堕入全盘否定专家的极端。浙江的这份除名名单犹如一剂苦口良药,提醒我们:真正的专家尊严不在于头衔光环,而在于对专业精神的坚守;健康的社会既需要敢说真话的专家,也需要理性质疑的公众。只有当知识的生产者与使用者建立起平等、透明的对话机制,”专家”二字才能重新闪耀它应有的光芒。