武汉档案馆珍藏编钟音乐与城市歌曲电子档案,让千年雅韵与现代都市旋律共同谱写城市记忆。

在历史的长河中,有些声音能够穿越时空,永远回荡在人类的记忆里。2025年9月18日,武汉市档案馆迎来了一批特殊的”住客”——”编钟音乐电子档案”和2024年度”武汉音乐地图”原创优秀歌曲集。这些不仅是档案资料,更是跳动的音符、流淌的旋律,是一座城市为守护音乐记忆而筑起的永恒殿堂。

穿越2400年的华夏正音

今年4月,联合国教科文组织宣布,随州曾侯乙编钟文献遗产项目正式列入《世界记忆名录》。这一历史性时刻的背后,凝聚着武汉音乐学院近半个世纪的不懈努力与执着坚守。

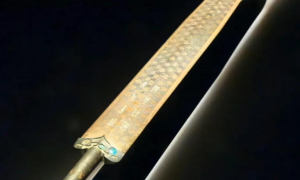

1978年,曾侯乙编钟在湖北随州出土,这套距今2400多年的青铜乐器震惊了世界。它不仅改写了世界音乐史,更开启了一段跨越时空的音乐对话。从此,武汉音乐学院的学者们开始了对编钟音乐的深入研究、理论探索和艺术实践。

此次入藏武汉市档案馆的”编钟音乐电子档案”时间跨度从1984年至今,分为”艺术实践”、”理论研究”、”音乐创作”和”数智编钟”四大板块,包含了大量珍贵的照片、视频和扫描件。其中,”1984年10月,武汉音乐学院曾侯乙编钟古乐进京参加庆祝中华人民共和国成立35周年献礼演出”的记录,让我们仿佛听到那穿越千年的钟声在人民大会堂回荡;《和鸣——为编钟与大型民族管弦乐队而作》总谱(龚华华),则见证着传统与现代的音乐对话。

四十七年的坚守与传承

编钟音乐已经成为武汉音乐学院的特色和优势学科领域。47年来,该校在编钟音乐理论研究、音乐创作和表演方面取得了丰硕成果,开展了一系列编钟音乐创作和展演活动,涌现出大批优秀的编钟音乐作品和古乐器演奏家。

这些档案记录下的不仅是学术成果,更是一代代音乐学者对传统文化的敬畏与传承。每一张照片背后,都有一个关于坚守的故事;每一份乐谱之中,都蕴含着对古老音乐的现代解读。正是这些不懈的努力,让沉睡千年的编钟重新发出悦耳的音符,让现代人得以聆听远古的回响。

音乐地图:唱响城市记忆

与此同时,另一份珍贵的音乐档案也入驻档案馆——2024年度”武汉音乐地图”10首原创优秀歌曲集。这是武汉市文学艺术界联合会与长江日报社共同打造的又一张城市文化名片。

这些歌曲汇集了不同的音乐表现形式和各种风格的编曲演唱,用音乐绘制出一幅生动的城市画卷:歌中唱着天兴洲的都市桃源、黎黄陂路的慵懒阳光、木兰湖的云海雾海、明远楼的历史烟云、华中师范大学的校园记忆、黄鹤楼的书香诗意。这些旋律中,饱含着汉阳的秋日温情、游子之思,光谷的青春活力、创业激情,青山的美好生活、华丽变身,以及武汉三镇独一无二的烟火气息。

这是继去年武汉市文联向档案馆赠送2023年”武汉音乐地图”10首原创优秀歌曲音视频后,音乐与档案的再续前缘。每一次的赠送,都是对城市音乐记忆的一次丰富和延伸。

档案库中的音乐史诗

武汉市档案馆接收这两批珍贵的音乐档案,不仅是对历史记录的保存,更是对城市文化底蕴的深度挖掘。这些档案将成为未来研究武汉音乐发展、了解城市文化变迁的宝贵资源。

档案工作者们深知,他们守护的不仅是纸张和数字文件,更是一个个生动的音乐瞬间,一段段动人的城市故事。当未来的研究者打开这些档案,他们将会听到2400年前的编钟仍在鸣响,感受到2024年武汉城市的节奏与脉搏。

音乐与城市的共生共荣

武汉这座历史名城,正在用自己独特的方式记录着音乐的流动。从古老的编钟到现代的城市歌曲,音乐以各种形式融入武汉的血脉,成为这座城市不可分割的一部分。

编钟音乐代表着中华传统音乐的辉煌成就,”武汉音乐地图”则展现了现代城市的音乐创作活力。二者同时入藏档案馆,体现了武汉对音乐文化遗产保护与发展的双重重视,彰显了这座城市古今交融、传统与现代对话的独特文化气质。

守护声音的记忆

在这个信息爆炸的时代,档案工作显得尤为重要。它帮助我们筛选、保存那些真正有价值的历史瞬间和文化记忆。武汉市档案馆为音乐档案建立专门的收藏,体现了对音乐文化价值的高度认可和重视。

这些音乐档案将成为一座桥梁,连接着过去与未来,传统与现代,专业与大众。它们不仅服务于学术研究,更将成为公众了解音乐文化、感受城市脉搏的重要窗口。

当编钟的古老韵律与武汉城市的现代节奏在档案中相遇,我们看到的不仅是一段历史的记录,更是一种文化的传承,一种精神的延续。这些跳动的音符和流淌的旋律,将在档案库中得到永生,继续为这座城市奏响动人的乐章。