显微镜观察到的”大量细菌”实为正常微生物生态,网传视频刻意制造恐慌推销产品,科学证明人体本就与微生物和谐共存,无需过度恐慌。

近日,短视频平台掀起一股用显微镜观察日常物品的热潮。内衣、袜子、隔夜菜、床单甚至指甲盖和口水,都被置于镜头之下。画面中游动的物体被冠以“亿万细菌”“寄生虫”等骇人标题,配上除螨仪、消毒柜等商品链接,迅速引发广泛关注。这些视频看似科普,实则正在制造一场前所未有的“细菌恐慌”。

一、被夸大的微生物世界:显微镜下的真相与谎言

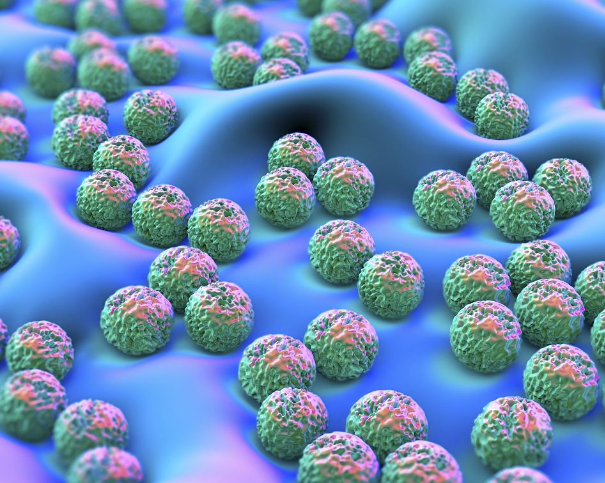

在这些视频中,博主们信誓旦旦地宣称使用“1000倍显微镜”观察到惊人数量的细菌。然而专家指出,这些视频大多存在严重的技术问题:实际放大倍率往往只有20-100倍,甚至有用放大镜冒充显微镜的情况。画面中那些“游动的细菌”,很可能只是纤维、皮屑或灰尘等普通杂质。

更关键的是,显微镜观察本身存在局限性。上海市皮肤病医院专家袁超解释:“显微镜能看到微生物,但无法区分种类、计数数量,更无法判断致病性。观察到细菌不等于细菌超标,这是基本科学常识。”

二、隔夜菜到底能不能吃?显微镜给不出答案

在营养丰富的食物上,细菌繁殖形成菌落本是自然现象。将隔夜菜放在显微镜下观察到菌落,只能证明食物受到细菌污染,但无法得出“不能吃”的结论。

食品安全的标准判断需要严格的实验室培养和计数方法。不同细菌的致病剂量差异巨大:大肠杆菌只需10-100个就可致病,而沙门氏菌需要10万-100万个才可能致病。显微镜既无法计数,也不能检测细菌是否产生毒素,单凭观察画面就判断食物安全性,无异于盲人摸象。

三、内衣袜子的细菌恐慌:一场精心设计的营销陷阱

当视频博主将穿过的内衣、袜子放在显微镜下,展示“亿万细菌”的画面时,很多人感到毛骨悚然。然而国家纺织产品标准中根本没有细菌含量标准,因为健康皮肤本身就有强大的屏障功能。

人体本来就是一个巨大的微生物生态系统。健康成年人皮肤表面每平方厘米就有100万个微生物,口腔中定植着超过200亿个细菌。这些微生物大多与人体和谐共存,共同维持着生态平衡。只有当出现瘙痒、红肿、异味等症状时,才意味着有害微生物突破了免疫防线。

四、与微生物共存:人类永恒的生存智慧

我们生活的世界充满微生物,这是无法改变的事实。一个健康成年人的皮肤上生活着1万亿个微生物,种类超过1000种;每毫升唾液中含有约1.5亿个细菌。这些微生物大多对人体无害,甚至有益健康。

真正的危险不是微生物的存在,而是生态系统的失衡。保持良好的卫生习惯——如内衣袜子每日更换、食物合理保存、定期清洁环境——就足以预防常见的感染性疾病。过度消毒、过度清洁反而可能破坏微生物平衡,导致更严重的健康问题。

五、理性看待:识破“细菌恐慌”背后的商业套路

这些视频往往附带着除螨仪、消毒柜、漱口水等商品链接,其商业目的不言而喻。通过制造焦虑、夸大风险来推销产品,是典型的营销手段。消费者需要保持理性,认清以下几个事实:

- 显微镜观察不能作为判断卫生状况的依据;

- 微生物的存在不等于健康风险;

- 国家有严格的卫生标准,不必自行猜测;

- 保持基本卫生习惯比过度消毒更重要。

六、科学视角:如何正确理解微生物世界

我们应该用科学的眼光看待微生物世界:

- 细菌数量不等于危险程度,种类才是关键;

- 人体有强大的免疫系统,能够应对日常接触的微生物;

- 显微镜是科研工具,不是家用检测仪器;

- 遇到健康问题应咨询专业人士,不要自行诊断。

结语:告别恐慌,拥抱科学

显微镜下的世界确实充满微生物,但这从来不是秘密。人类与微生物共存了数百万年,形成了精妙的平衡关系。与其被营销号制造的恐慌所左右,不如用科学知识武装自己,养成良好的卫生习惯,享受健康生活。

当我们再次看到那些耸人听闻的“显微镜视频”时,请记住:真正的科学不会制造恐慌,而是带来理解和安宁。