郑恺因家庭边界模糊与多重经济负担陷入矛盾,而聂远通过明确的经济掌控与权力分配维持了家庭主导地位,两者差异源于婚姻权力结构的不同选择。

在中国传统家庭观念与现代婚姻模式的碰撞中,明星家庭的相处之道往往成为公众关注的焦点。聂远与郑恺,两位同样选择与岳父母同住的男星,却在婚姻中扮演着截然不同的角色——一个如”封建帝王”般掌控全局,一个却在”家庭经济纠纷”中疲于应对。这背后的差异,远非简单的性格使然,而是涉及权力分配、经济结构、家庭边界与性别角色的深层博弈。当我们拨开表象的迷雾,会发现两种婚姻模式折射出的,是当代中国男性在传统与现代夹缝中的不同生存策略。

权力结构与经济掌控:婚姻中的”看不见的手”

婚姻从来不只是爱情的结晶,更是权力的角斗场。聂远与郑恺的家庭模式差异,首先体现在对经济权的绝对掌控程度上。聂远被曝每月给予妻子秦子越高达300万的生活费,这种定期定额的经济供给并非简单的慷慨,而是一种精密的权力运作机制。金额的惊人数字背后,是一种明确的契约关系:聂远作为唯一经济来源,自然获得家庭事务的绝对话语权;而妻子接受这笔”家用”,则默认了丈夫在家庭中的主宰地位。这种模式沿袭了传统社会中”男主外女主内”的性别分工,将经济资源直接转化为家庭权力。

反观郑恺,他选择的是开放式的副卡模式——没有预设的金额上限,只有模糊的”日常刚需”约定。这种经济安排看似慷慨,实则埋下了无数隐患。当小姨子用副卡购买8万元奢侈品包的传闻爆出时(尽管当事人否认),暴露的正是这种模式的致命弱点:缺乏明确规则的经济共享,最终会导致边界感的彻底丧失。郑恺在综艺中无奈表示”你们一家人开开心心就好”时,那种疲惫感并非伪装,而是一个失去经济掌控权的男人最真实的挫败。

更深层的差异在于两位男性对”大家长”身份的认知。聂远毫不掩饰自己的大男子主义,从要求妻子放弃事业到对其穿着打扮指手画脚,他将传统父权角色演绎到极致。而郑恺则试图扮演一个”现代好男人”,在综艺中展示背妻子爬山、帮撑伞等贴心举动,却因骨子里的大男子主义思维(如认为”女人不讲逻辑”)而屡屡翻车。这种身份认同的矛盾,使他在面对苗苗全家时既想维持开明形象,又无法真正接受家庭权力的分散,最终陷入两难境地。

表:聂远与郑恺家庭经济模式对比

| 对比维度 | 聂远家庭 | 郑恺家庭 |

|---|---|---|

| 经济供给方式 | 每月固定300万生活费 | 开放副卡,无明确上限 |

| 权力分配 | 绝对集中,聂远全权掌控 | 分散模糊,边界不清 |

| 妻子经济地位 | 完全依赖,无自主收入 | 理论上有副卡支配权 |

| 隐患风险 | 妻子沦为”高级雇员” | 亲属过度消费引发矛盾 |

家庭规模与边界博弈:亲密关系的密度政治

家庭成员的数量与结构,往往决定了亲密关系的政治生态。聂远的家庭构成相对简单:夫妻二人、一个孩子加上同住的岳父母,形成了标准的核心家庭扩展模式。这种相对精简的结构,使聂远能够有效实施他的”家长制”管理——岳父母在等待他用餐时才动筷,妻子悉心照料他的起居,女儿的教育方式完全由他说了算。在这种环境中,聂远的权威几乎不受挑战,因为家庭成员的少数确保了控制力的全覆盖。

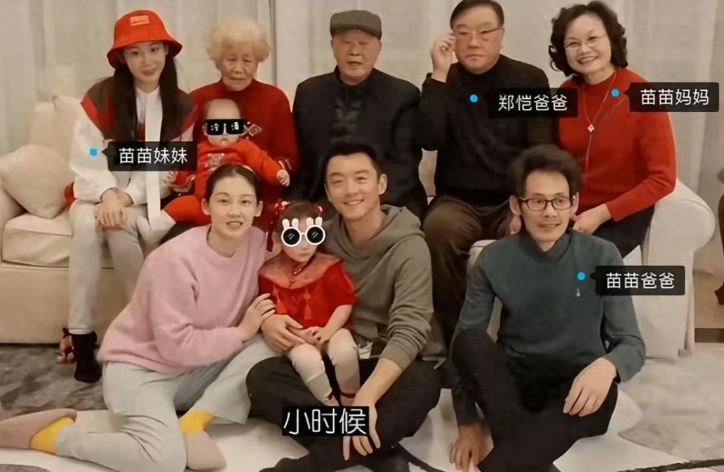

而郑恺面临的则是典型的**”复合式大家庭”:三个年幼的孩子、岳父母、小姨子、保姆甚至宠物狗,构成了一个庞大而复杂的生活系统。这种高密度的家庭结构,必然导致权力节点的分散——苗苗作为原生家庭与新建家庭的连接点,无形中成为实际上的家庭枢纽;岳父母因照顾孩子而获得话语权;小姨子的存在更增添了不可控因素。郑恺在综艺中抱怨”连狗都带去了”时的无奈,正是对这种权力稀释**的本能反应。

两种家庭对边界感的理解也截然不同。聂远家虽然同住,却保持着清晰的阶层边界——岳父母清楚自己的”客居”身份,从不越界干涉核心家庭决策;妻子秦子越更是将”聂远妻子”这一角色做到极致(自称120分),而甘愿牺牲”女儿”角色(自评仅30分)。相反,郑恺家的边界几乎完全消融:苗苗父母从北京迁居上海,妹妹随后加入,原生家庭与新家庭融为一体,形成无差别共同体。这种模式虽然增强了互助功能,却也使郑恺作为”外来者”(尽管是男主人)始终处于文化适应状态,而非掌控状态。

心理学中的**”社会渗透理论”**可以解释这种差异——当人与人之间的边界过度模糊时,关系反而容易变得脆弱。聂远通过明确角色分工(他负责赚钱,妻子负责持家)维持了健康的心理距离;而郑恺家全方位的融合,却导致每个人都失去了私人空间,积压的怨气最终通过”八万买包”这样的导火索爆发(即使事件真伪存疑)。

社会表演与真实自我:明星婚姻的双重剧本

明星家庭从来不只是私人领域,更是精心策划的公共表演。聂远深谙此道,他在综艺中展示的”皇帝”做派,某种程度上是一种夸张的角色扮演——通过强化传统大男子主义形象,他既满足了观众对”霸道总裁”的幻想,又为自己树立了说一不二的家庭权威。这种表演如此彻底,以至于妻子秦子越在节目中泪崩时,他的冷漠反应(被观众批评)反而巩固了”冷酷专制”的人设。聂远的聪明之处在于,他将社会表演与真实生活高度统一,戏里戏外都扮演同一个角色,避免了人格分裂带来的消耗。

郑恺却陷入了人设矛盾的困境。早年以”夜店小王子”形象出道,婚后突然转型”宠妻好男人”,在综艺中既想展示浪漫体贴(如为苗苗准备生日蛋糕惊喜),又不经意流露大男子主义本质(如贬低女性逻辑能力)。这种矛盾在家庭关系曝光后更加明显——他一面抱怨家庭成员过多,一面又宣称”一家人开心就好”,给公众留下表里不一的印象。更致命的是,苗苗在节目中直接质问”你是不是不愿意”时,郑恺尴尬的回应彻底暴露了婚姻中的真实张力。

公众舆论对两者的反差反应也值得玩味。聂远的专制行为被部分网友羡慕地称为”男人楷模”,而郑恺的经济困扰却被嘲讽为”娶了吸血鬼一家”。这种双重标准揭示了社会对男性角色的矛盾期待:人们崇拜聂远式的绝对掌控力,认为那才是”真男人”;却看不起郑恺式的妥协退让,认为那有损男性尊严。就连郑恺给岳父母开亲属卡的行为,也被解读为”软弱”而非”孝顺”,可见传统性别观念依然根深蒂固。

值得一提的是,两位妻子的应对策略也大相径庭。聂远的妻子秦子越完全内化了”贤妻良母”角色,即便被丈夫控制穿着打扮也”甘之如饴”;而苗苗则表现出更多的自主意识,当郑恺在游戏中不顾她的感受乱缠毛线时,她会直接表达不满甚至落泪。这种性格差异进一步强化了两个家庭的权力格局——一个绝对服从,一个时有反抗。

传统与现代的拉锯:婚姻模式的代际变迁

聂远与郑恺的家庭差异,本质上是传统婚姻与现代婚姻的具象化碰撞。聂远的模式几乎复刻了封建家庭的权力结构:男性通过经济垄断获得绝对权威,女性以服从换取物质保障,长辈作为”高级佣人”存在而非决策者。这种模式在农业社会运转良好,因为生产力决定生产关系——当男性是唯一劳动力和收入来源时,自然获得支配地位。聂远刻意维护这种过时结构,每月300万的生活费如同古代家主发放的月例银,时刻提醒着家庭成员的地位排序。

郑恺则身处现代婚姻的模糊地带——他愿意让妻子拥有副卡(象征经济共享),却无法接受随之而来的权力分享;他同意岳父母同住(体现孝道),却难以处理复杂的亲属关系。这种半吊子的现代性,使他既得不到传统模式的明确权威,又必须承受现代婚姻的所有压力。相比之下,真正现代的婚姻模式如张若昀唐艺昕、袁弘张歆艺,夫妻完全平等,共同承担经济责任和家务分工,反而较少出现郑恺式的困境。

文化背景的差异也不容忽视。聂远的妻子秦子越是”看着他的戏长大”的迷妹,婚前就存在权力势差,婚后自然接受从属地位。而苗苗与郑恺的关系更加平等——她虽来自普通家庭,但在事业巅峰期选择结婚生子,对婚姻有更高期待。当郑恺表现出”你家人打扰了我生活”的态度时,触动的不仅是现实矛盾,更是苗苗对婚姻平等理念的失望。

代际差异同样关键。聂远的岳父母成长于更加传统的年代,对”女婿当家”习以为常;而苗苗的父母作为当代城市中产,对子女生活有更多介入意愿。郑恺在节目中提到,找老婆的首要条件是”与母亲合得来”,暴露了他对原生家庭的过度依附;而这种依附反过来又削弱了他处理新家庭关系的能力,导致在岳父母同住问题上进退失据。

婚姻如戏:寻找平衡的艰难之路

聂远与郑恺的案例,向我们展示了当代中国男性在家庭关系中的两种典型困境——要么像聂远一样,通过强化传统男权获得表面平静,却要以妻子的个性压抑为代价;要么如郑恺一般,在模糊的现代尝试中失去方向,陷入无休止的边界纠纷。这两种模式都非理想答案,却折射出性别角色转型期的集体迷茫。

真正健康的婚姻,或许应该超越”皇帝”与”怨夫”的二元对立,建立基于平等对话的新型家庭政治。经济上,既不是聂远的绝对控制,也不是郑恺的无序共享,而是透明协商的共同管理;权力上,既不复制封建家长制,也不陷入无政府状态,而是明确角色边界的同时保持灵活调整的空间。

明星家庭的戏剧性冲突,终究是我们时代婚姻焦虑的投影。当越来越多年轻人恐婚恐育时,聂远和郑恺的故事提醒我们:婚姻的幸福不在于选择何种剧本,而在于能否与伴侣共同创作独一无二的生活叙事——有清晰边界,也有温暖交融;有明确分工,也有意外惊喜。这条路或许艰难,但比起扮演”皇帝”或沦为”提款机”,它至少通向更真实的亲密与自由。