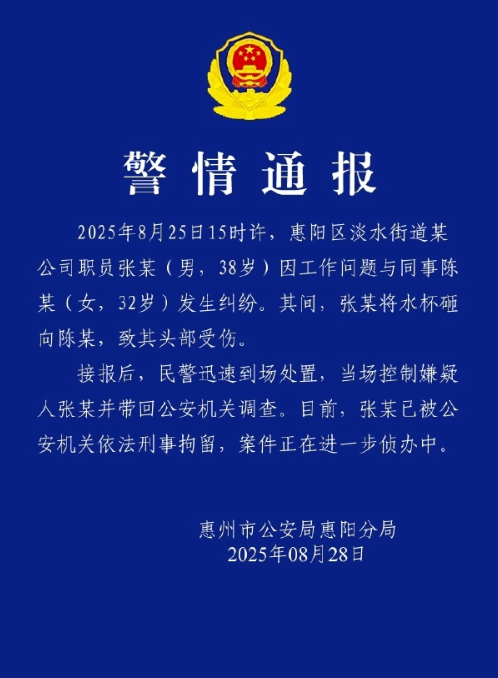

广东惠州一男子因工作纠纷持水杯砸伤女同事致其面部缝合20多针,警方已刑事拘留涉事者。

2025年8月25日下午3点,广东惠州某房产公司的办公室里,一声陶瓷杯碎裂的脆响,让32岁的陈女士的人生瞬间崩塌。因咨询合同问题与男同事张某发生口角后,这个与她“无任何交集”的38岁男人,竟抄起水杯砸向她的面部。20多针的缝合伤口,像一条狰狞的蜈蚣爬过她的眼皮、眉毛和脸颊,而比肉体创伤更深的,是法律与制度的无力感——她的伤可能不被认定为工伤,维权之路布满荆棘。

一、暴力瞬间:从工作争执到刑事案件的180秒

据警方通报,这场冲突始于再普通不过的工作咨询。陈女士作为房产顾问,首次处理退定金业务时向合同部张某询问表格填写流程,却遭遇对方辱骂:“你是什么东西,我要回答你?”当她试图离开,陶瓷杯已呼啸而至。医生诊断显示,她的头部损伤和面部裂伤需90天医疗期,疤痕可能伴随终身。更残酷的是,这场发生于工作时间、工作场所的伤害,却被律师周凯泼了冷水:“因琐事斗殴通常不认定工伤”。

类似案例早有先例。2022年黑龙江一起水杯砸人案中,被害人赵某虽获轻伤一级鉴定,但加害人仅被判故意伤害罪,未涉及工伤赔偿。而今,陈女士面临的困境如出一辙——若无法认定工伤,数万元医疗费和误工损失将全数压向这个未婚女性,而施暴者张某的刑事责任,并不能直接转化为她的经济补偿。

二、工伤认定的灰色地带:为何“因工作受伤”不等于“工伤”?

《工伤保险条例》第十四条明确规定,工伤需满足“工作时间、工作场所、工作原因”三要素。然而实践中,“工作原因”的界定充满争议。律师周凯指出,若冲突被定性为“个人恩怨”,即便发生在职场,也难获工伤认定。这与惠州另一起工伤认定案形成鲜明对比——2018年惠东某建筑公司员工夏玉兴因工作原因受伤,人社局明确认定属工伤范围。两案差异揭示了一个残酷现实:暴力伤害中的受害者,往往需自证伤害与工作的“强关联性”。

更值得警惕的是,即便认定为工伤,陈女士也可能陷入“补偿真空”。根据条例,未达伤残等级的工伤仅报销医疗费,不包含误工费和精神损害赔偿。而她的面部疤痕修复,很可能超出基础医保范围。

三、维权困局:当法律救济跑不过伤害蔓延

陈女士的遭遇撕开了职场暴力治理的多重漏洞:

- 预防机制缺失:涉事公司未建立纠纷调解渠道,任由普通咨询升级为暴力事件;

- 救济路径模糊:劳动者面临“刑事追责与民事赔偿割裂”的困境,施暴者坐牢不等于受害者获赔;

- 心理支持空白:陈女士对“毁容影响婚恋”的焦虑,折射出职场暴力后续心理干预的缺失。

法律学者呼吁,应修订《工伤保险条例》,将“职场暴力伤害”单列为工伤情形,同时强制用人单位购买补充商业保险,覆盖精神损害赔偿。而眼下,陈女士能做的,或许只有提起刑事附带民事诉讼,在漫长的司法程序中等待正义。

四、沉默的大多数:职场暴力需要系统性回应

据统计,我国每年职场暴力报案量不足实际发生量的30%,多数受害者因取证难、怕失业而沉默。陈女士的勇敢报警,恰是一面照向制度盲区的镜子。

当我们讨论这起案件时,真正需要追问的不是“一个水杯有多重”,而是:

- 如何让职场成为免于恐惧的空间?

- 当法律认定滞后于新型伤害时,谁该为劳动者的血肉之痛买单?

- 在“工作原因”与“个人冲突”的模糊地带,能否建立更人性化的判定标准?

陈女士的20针伤口,缝不上制度缺失的裂痕。唯有将职场暴力防治纳入企业强制责任,完善工伤认定的“负面清单”,并建立快速救济通道,才能避免下一个“陶瓷杯悲剧”的发生。