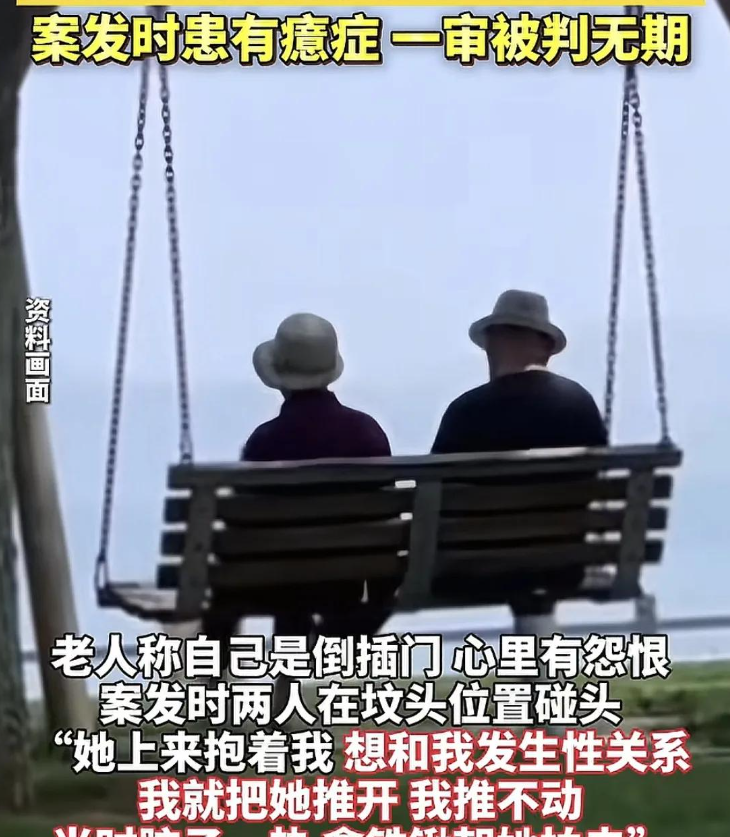

七旬老人杀害妻子被判无期徒刑,其”限制刑事责任能力”的精神鉴定引发争议,折射出家庭暴力案件中司法权衡与公众认知的深层冲突。

2024年5月,河南一名73岁老人老华在田间小路上用菜刀和铁锨杀害71岁妻子阿美,最终被判处无期徒刑。这起案件因凶手被鉴定为“限制刑事责任能力人”而引发广泛争议,折射出家庭暴力、精神鉴定与司法判决间复杂的交织关系。

一、悲剧背后:长期积怨的爆发

老华自称“倒插门”与阿美组建家庭,多年来一直感觉“命苦”,内心积压诸多怨恨。案发当日,两人在坟地相遇,老华称妻子“想和我发生性关系,我就把她推开,我推不动……”随后持铁锹击打妻子头部致其死亡。这种长期积累的负面情绪,成为悲剧的潜在注脚。

此类案件并非个例。2024年3月,广东佛山26岁女子陈某某因坚持离婚,遭丈夫杨某东残忍杀害——先用砖头砸击,继而驾车三次撞击,最后持刀捅刺致死。尽管杨某东作案前曾通过网络检索杀人方法并网购刀具,但因鉴定显示其处于抑郁发作期,具有限定刑事责任能力,最终被判死缓。

二、法律困境:限制刑事责任能力的争议

我国《刑法》第十八条规定:“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。”老华案发时患有的癔症,经专业鉴定后成为认定其为限制刑事责任能力人的依据。

然而,精神鉴定在司法实践中的适用一直存在争议:

- 鉴定标准不统一:不同鉴定机构对同一案件可能出具不同结论;

- 容易被滥用:部分犯罪嫌疑人可能伪装或夸大精神症状;

- 公众认知落差:普通人难以理解为何“残忍杀人”却因精神问题获轻判。

法律专家指出,限制刑事责任能力不等于无罪,但量刑时需综合考虑犯罪动机、手段、后果以及被告人的实际控制能力。

三、家庭暴力:从“家务事”到刑事犯罪

老华案件凸显了老年人家庭暴力的特殊性:

- 长期隐忍:许多老年家庭暴力受害者因经济依赖、观念传统等原因选择忍耐;

- 社会忽视:老年人家庭暴力常被误认为“家庭纠纷”而未被及时干预;

- 手段极端:积怨已久的暴力行为往往更加残忍和决绝。

据全国妇联统计,我国60岁以上老年人遭受家庭暴力的比例达13.2%,但报案率不足20%。许多案件直到酿成命案才被关注。

四、判决权衡:法律与情感的博弈

法院的判决试图在多方面寻求平衡:

- 犯罪严重性:老华使用多种工具连续攻击受害人要害部位,作案手段残忍;

- 被告人情况:限制刑事责任能力、年龄因素、经济赔偿情节;

- 社会影响:家庭暴力犯罪需体现惩戒作用,防止模仿效应。

但这种平衡难以让所有人满意。被害人家属普遍认为判决过轻,网友也质疑:“如果精神病人杀人可以从轻,是否意味着精神鉴定成了‘免死金牌’?”

五、深层反思:如何避免悲剧重演

- 完善精神鉴定制度:建立统一鉴定标准、加强监管、推行复核机制;

- 加强家庭暴力干预:社区应建立老年人家庭风险筛查机制;

- 司法透明度提升:对涉及精神鉴定的案件加强说理,解释判决依据;

- 社会支持体系:为家庭矛盾提供调解渠道,避免积怨升级。

结语:正义不仅在于惩罚,更在于预防

老华的一纸无期徒刑判决,无法挽回阿美的生命,却给我们敲响警钟。对于家庭暴力,社会不能再以“家务事”视之;对于精神鉴定,司法需要更加严谨和透明;对于老年人情感需求,家庭和社会应给予更多关注。

每一起极端案件背后,都是无数个被忽视的微小信号。唯有建立全方位的预防、干预和惩戒体系,才能让这样的悲剧不再重演。