鲁迅纪念馆吸烟墙画引发争议,凸显历史真实与公共健康引导的冲突。

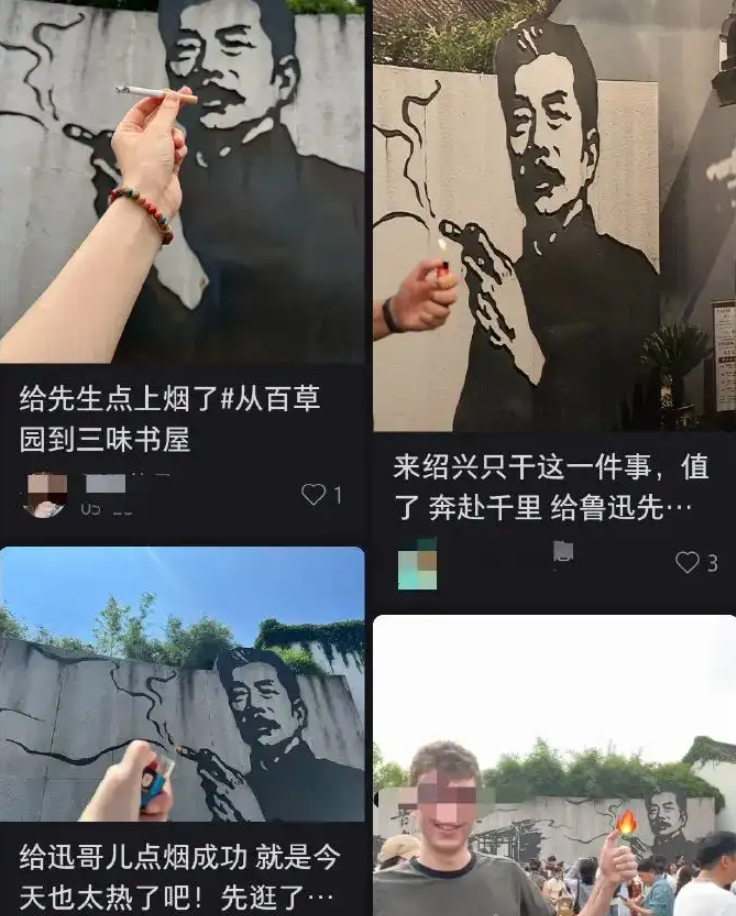

近日,浙江省绍兴市鲁迅纪念馆的一面网红墙画引发争议。画面中,鲁迅先生手持香烟的姿态,长久以来成为游客打卡的焦点——许多人以“给先生点支烟”为名,用打火机或香烟与之合影。然而,一名控烟志愿者孙女士对此提出投诉,认为这一形象可能“误导青少年”,并建议将抽烟画面改为“握拳”造型。这场争论,远远超出了一面墙画的去留问题,触及了历史真实、文化符号与公共健康诉求之间的复杂平衡。

一、鲁迅与烟:历史真实与符号象征的纠缠

鲁迅一生与烟的关系,早已成为其公众形象的一部分。据许广平回忆,鲁迅写作时常“烟不离手”,甚至自称“吸烟是促进思考的一种方式”。在众多历史照片和艺术创作中,香烟几乎与他的须发、长衫一样,成为标志性元素。这面墙画的原型,源自版画家赵延年1961年的木刻作品《鲁迅像》,该作品真实还原了鲁迅在书房吸烟沉思的场景。

然而,投诉者孙女士指出:原画中的吸烟场景发生在“室内”,而纪念馆墙画去除了背景,可能被误解为鼓励公共场所吸烟。这一质疑,实则将历史人物的真实习惯与当代公共健康规范置于对立面。若严格遵循此逻辑,许多历史人物的再现都可能面临“道德审核”——例如毛泽东的吸烟形象、丘吉尔的雪茄照片等是否都需“整改”?

二、公共健康与文化解读的冲突

孙女士作为控烟志愿者的担忧并非毫无道理。中国疾控中心数据显示,我国吸烟人数超3亿,青少年吸烟率呈上升趋势。世界卫生组织多次强调,减少烟草广告和暗示性宣传是控烟的关键环节。从这一角度,公共场所展示吸烟画面确实可能产生潜在暗示。

但问题在于:历史人物的真实行为是否应因当代价值观而被“净化”?若以今人标准重构历史,恐将陷入“历史虚无主义”的陷阱。鲁迅的吸烟行为是其时代生活方式的反映,更是其创作生涯的真实切片。抹去这一细节,无异于对历史进行选择性美化。

三、艺术表达与社会教育的平衡

纪念馆的功能不仅是展示历史,更需承担社会教育责任。争议的核心在于:如何既尊重历史真实,又避免对公众(尤其是青少年)产生负面影响?

- 语境化展示:可考虑在墙画旁增加说明文字,解释历史背景,强调“吸烟有害健康”的当代共识;

- 互动引导:将打卡行为转化为教育契机,例如设置电子屏展示鲁迅戒烟经历(据记载鲁迅晚年曾多次尝试戒烟);

- 多元呈现:补充鲁迅其他生活场景(如握笔、演讲等),避免单一符号固化公众认知。

四、舆论分歧:文化尊重与健康优先的拉锯

此事在社交媒体引发激烈讨论。支持投诉者认为:“名人效应会影响青少年模仿,必须谨慎”;反对者则反驳:“历史不是童话,鲁迅不是道德完人,真实才是最好的教育”。

更具启示性的是,双方其实共享同一目标——公众福祉。只是实现路径存在分歧:一方主张通过“净化环境”减少风险,另一方则坚持“直面历史”培养批判性思维。

五、全球视角:历史人物争议性符号的处理智慧

类似争议在国内外屡见不鲜:

- 美国部分博物馆移除华盛顿奴隶主相关展览,引发历史掩盖批评;

- 英国丘吉尔纪念馆对其种族主义言论添加背景说明,而非直接删除;这些案例表明,处理历史人物争议要素的关键不在于“删除”,而在于“语境重构”——通过补充信息帮助公众理解历史的复杂性。

结语:在烟雾与拳头之间,寻求第三路径

鲁迅曾言:“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看。”若为规避负面影响而抹去历史细节,恰是一种文化悲剧。面对这场争议,或许我们无需在“吸烟”与“握拳”间二选一,而是探索更智慧的展示方式:既保留历史真实,又添加当代注解;既尊重文化符号,又履行健康责任。

真正的教育,从来不是掩盖世界的复杂性,而是教会人们如何与之共处并独立思考。鲁迅手中的烟,或许正可成为这样一堂课:关于历史、关于选择、关于如何在时代变迁中既尊重过去又面向未来。