”一副眼镜照见行业荒诞:当颜值成为演技的通行证,艺术便戴上了资本的枷锁。”

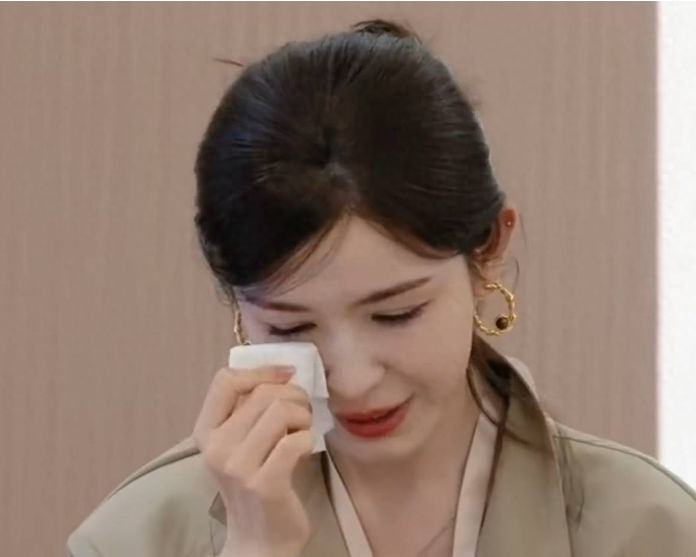

哈妮克孜摘下眼镜的那一刻,她失去的不仅是一个角色,更是撕开了娱乐圈最隐秘的生存法则——在这个以视觉经济为主导的时代,演员的面容早已不是私人财产,而是被资本精心计算的商业变量。当制片人直言”戴眼镜不够好看”成为换角理由时,我们看到的不仅是某个演员的挫折,更是整个行业价值体系的扭曲与失衡。

一、被量化的颜值:演员身体的商品化进程

哈妮克孜的眼镜事件绝非孤例。在影视工业化程度日益精密的今天,演员的外形条件早已被分解成可量化的数据指标。某选角工作室流出的内部资料显示,他们使用AI系统对演员进行”五官对称度分析”、”头身比测算”,甚至精确到”微笑时露齿颗数”的评估。这种将人体参数化的操作,使得”不够好看”这样主观的评价,竟能成为否决专业能力的合法理由。

更值得警惕的是颜值评估的双重标准。当某顶流男星戴着黑框眼镜被赞”文艺气质”时,女演员的眼镜却成了”不够敬业”的罪证。这种性别化的审美暴政,暴露出行业对女性身体更为严苛的规训。哈妮克孜的遭遇让我们看到,在镜头前的每一寸肌肤、每一个配饰,都可能成为职业生涯的转折点。

二、郝蕾的”红与不红”论:流量时代的表演者困境

郝蕾那句”不红就是原罪”的残酷宣言,道破了演艺圈弱肉强食的丛林法则。在这个数据为王的时代,微博粉丝数、超话排名、带货转化率等指标构成了新型的”演艺资格证”。某资深经纪人透露:”现在剧组选角会议,艺人商业价值PPT永远比演技展示片播得更久。”

这种价值体系的异化导致表演艺术的本质被掏空。当”红”成为衡量一切的标准,演员不得不将大量精力耗费在维持人设、制造话题、经营粉丝等与表演无关的事务上。某青年演员的日程表显示,其每月真正用于角色准备的时间不足10%,其余都在配合商业活动和社交平台运营。这种本末倒置的生存状态,正在批量生产着”明星”而非”演员”。

三、眼镜的隐喻:被规训的演员与被消解的表演

那副引发风波的大框眼镜,恰成为解读行业现状的绝妙隐喻。在影视工业的标准化生产中,演员必须保持”无杂质”的视觉形象以满足资本对确定性的追求。某古装剧组的服装指导坦言:”我们要求演员除戏服外不佩戴任何个人饰品,连手表都会破坏画面统一性。”

这种极致控制正在扼杀表演的多样性。法国戏剧家阿尔托曾倡导的”残酷戏剧”理念中,演员应当通过身体的全然解放抵达真实。而当下演员连眼镜这样的基础配饰权都被剥夺,更遑论对角色的深度探索。当哈妮克孜们被迫成为”标准化产品”,我们失去的是表演艺术最珍贵的不可预测性。

四、突围的可能:重建表演者的主体性

面对严苛的视觉暴政,已有觉醒者开始尝试突围。某新锐导演发起的”不完美演员计划”明确拒绝整容艺人,强调”瑕疵才是人性的光晕”;部分演员在合约中加入”形象自主权”条款,争取私服搭配的自由空间。这些微小反抗正在松动僵化的审美霸权。

更根本的解决之道或许在于重塑行业评价体系。当韩国通过《演艺经纪人法》明文禁止外貌歧视时,我们是否也该建立相应的职业保护机制?毕竟,真正的表演艺术从来不在镜框的尺寸里,而在那个能让我们忘记演员本身、只看见角色灵魂的魔法时刻。

摘下眼镜的哈妮克孜或许失去了一次机会,但这个事件照见的行业痼疾,值得每个热爱表演艺术的人深思。当有一天,演员可以自由选择是否戴眼镜而不担心失去角色时,我们或许才能说,这个行业真正尊重了表演的本质。