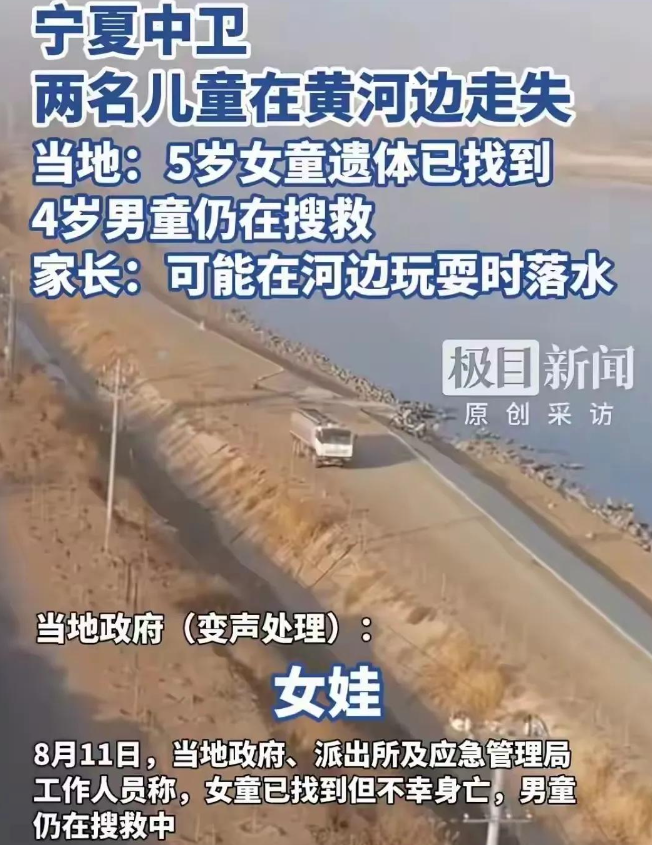

宁夏中卫两幼童黄河溺水事件暴露农村安全防护短板,女童遇难男童仍失踪,警示农村儿童安全体系亟待完善。

2025年8月10日发生在宁夏中卫沙坡头区的儿童溺水事件,撕开了农村地区安全防护体系的脆弱伤口。五岁女童与四岁男童在黄河岸边的离奇失踪,最终以女童遗体被发现暂告段落,而男童至今下落不明的现状,让这场搜救行动蒙上更深的阴影。这场看似偶然的悲剧,实则暴露出基础设施建设与公共安全投入之间的严重失衡。

一、事件回溯:72小时黄金救援期的生死竞速

事发当日傍晚,两个幼童在距离村庄800米的黄河滩涂失踪。参与搜救的蓝天救援队队长王建军描述:”事发河段平均流速达3米/秒,水下暗流形成漩涡区,声呐设备在浑浊河水中效果大打折扣。”截至发稿前,累计投入专业搜救人员127人次,无人机巡航范围扩展至下游30公里,但湍急的水流已将可能的搜索半径扩大至50平方公里。

遇难女童遗体在次日9时被发现的位置令人揪心——距离落水点仅1.2公里的回水湾,这个细节暗示两个孩子可能遭遇了典型的”离岸流”现象。中国水利学会防洪专委会专家指出,该河段因上游水电站调峰形成周期性水位变化,近岸看似平静的水面下隐藏着致命危险。

二、地理陷阱:现代化基建与自然风险的叠加效应

事发现场的高铁高架桥与G6京藏高速公路形成”夹击”之势,这种特殊的地理格局制造出多重安全隐患:

- 交通噪音掩盖呼救声:实测显示,高铁经过时岸边噪音峰值达89分贝

- 照明盲区扩大风险:200米间隔的路灯无法覆盖曲折的河岸线

- 工程改造改变地貌:防洪工程移除了天然屏障的巨石群

当地村民马占彪反映:”自从三年前修高铁炸掉岸边礁石,孩子们去河滩的路径反而更方便了。”这种基础设施建设的”副作用”,在缺乏配套防护措施的情况下,成为威胁儿童安全的隐形杀手。

三、农村安全防护体系的系统性缺失

对比浙江等沿海省份的河道防护经验,中卫事件折射出中西部农村安全建设的三大短板:

防护设施对比表

| 项目 | 浙江某县标准 | 中卫事发地现状 |

|---|---|---|

| 监控覆盖率 | 每200米1个智能摄像头 | 3公里1个简易摄像头 |

| 警示系统 | 红外线声光报警装置 | 手写警示牌 |

| 救援装备 | 岸边配备救生圈+绳索 | 无固定救援设备 |

| 巡逻频率 | 暑期每日3次 | 不定期巡查 |

更值得深思的是安全教育的形式化问题。当地中心小学的安全课程记录显示,2024年全年仅开展2次防溺水讲座,且内容停留在”不准下水”的简单告诫,缺乏实操性避险教育。

四、留守儿童监护困境的结构性矛盾

两个孩子的家庭背景揭示出更深层的社会问题:父母常年在外务工,72岁的祖父既要照料6亩农田又要看管孙子。这种”一老带多小”的监护模式,在西北农村占比高达43%。社会学者李霞指出:”当城市在讨论智能手环定位功能时,这些孩子连基础的安全监护网络都难以保障。”

事件发生后,当地紧急启动的”护苗行动”暴露资源窘境:12个行政村仅能组织36人的志愿巡逻队,人均需负责3.8公里河岸线。这种临时性措施难以从根本上解决问题。

五、多方联动的破局之道

面对频发的农村溺水事件,需要建立多维防护体系:

- 工程性措施

- 在危险水域设置浮动拦阻网

- 利用废弃桥墩安装自动救生设备站

- 建设生态缓冲带替代硬质护岸

- 技术防控

- 推广太阳能无线预警系统

- 为留守儿童配发防水定位器

- 建立河道电子围栏数据库

- 制度保障

- 将安全设施纳入基建验收标准

- 设立村级安全协管员岗位

- 建立”家校社”三级联防机制

六、未结束的搜救与未完成的课题

截至8月12日20时,搜救队伍仍在采用”网格化排查+重点区域驻守”的方式寻找失踪男童。黄河水文站的最新数据显示,受上游降雨影响,事发河段流量已增至580立方米/秒,这给救援带来更大挑战。

这场悲剧不应止于个案反思。2024年全国农村地区儿童意外溺水数据较前年上升12%,其中河道溺水占比达67%。在推进乡村振兴的进程中,如何平衡道路硬化率与安全防护投入、如何将高科技防控手段下沉到偏远地区、如何构建适合农村特点的监护体系,成为比搜救本身更紧迫的时代命题。

当城市儿童在模拟应急演练中学习自救技能时,这些农村孩子需要的不仅是”远离危险”的告诫,更是实实在在的安全屏障。黄河水滚滚东流,带走的不仅是年轻的生命,更映照出发展进程中不能忽视的公平议题——每一个孩子都应当享有同等的生存安全保障,无论他生活在繁华都市还是偏远村落。