“婚姻契约不是暴力通行证:离婚冷静期内的强奸案拷问法律与人性的边界。”

一、录音笔引爆的家庭战争

那支藏在书架上的智能录音笔,如同埋藏在婚姻中的定时炸弹。3月21日的清晨,当刘军按下播放键,录音中妻子与他人贬低自己的对话瞬间击碎了这个尿毒症患者最后的尊严防线。法律专家指出,这种私自安装录音设备的行为已涉嫌侵犯隐私权,但在司法实践中,婚内取证往往处于法律灰色地带。更吊诡的是,这对夫妻早在2月27日就提交了离婚申请,30天冷静期的制度设计本为挽救婚姻,却在此案中成为加剧冲突的催化剂。

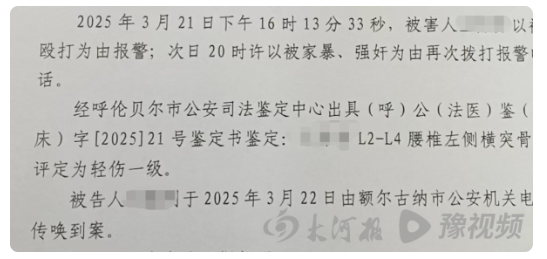

二、轻伤一级鉴定的法律重量

呼伦贝尔市公安司法鉴定中心出具的轻伤一级报告,成为本案定罪的关键证据。医学专家解读,L2-L4三处腰椎横突骨折通常需要直接暴力打击才能形成,这种损伤在家庭暴力中属于较高等级。而随后的性行为发生在暴力殴打之后,现场提取的伤痕位置与被害人陈述高度吻合,形成完整的证据链。刑法学者强调,我国《刑法》第236条并未将丈夫排除在强奸罪主体之外,2005年的”王卫明案”已确立婚内强奸可入罪的司法先例。

三、摔盆起灵的传统悖论

刘琳反复强调弟弟曾为岳母”摔盆起灵”的细节,这个民俗学上的重要仪式,在当地文化中象征着半子的孝道与继承权。人类学家指出,这种传统认知与现代法律观念产生剧烈冲突——在宗法观念中承担家族责任的”好女婿”,为何会成为涉嫌强奸的犯罪嫌疑人?这种认知错位恰恰折射出乡土中国向法治中国转型中的阵痛,当传统伦理遭遇个体权利意识觉醒,最亲密的婚姻关系反而成为观念交锋的最前线。

四、离婚冷静期制度的两难

本案的特殊性在于,案发时双方正处于离婚冷静期内。法律界对此存在激烈争论:支持定罪方认为冷静期意味着婚姻关系已进入解体程序,夫妻特殊义务中止;反对者则主张在离婚登记完成前,婚姻契约仍具法律效力。中国人民大学法学院统计显示,2020年以来全国婚内强奸案中,处于离婚程序的占比达67%,这说明冷静期反而可能成为亲密关系暴力高发阶段。制度设计者需要反思:当法律试图用冷静期挽救婚姻时,是否忽视了其中弱势方的人身风险?

五、25人联名信的司法困境

25名同事联名证明刘军”无暴力倾向”的举动,反映出基层社会对”好人犯罪”的认知困惑。犯罪心理学专家分析,这种”日常印象”与”犯罪行为”的割裂,恰是家庭暴力隐蔽性的典型特征——施暴者往往在公共场合维持体面形象,仅在私密空间释放暴力。司法实践中,这类品格证据的证明力有限,法官更倾向于物证、伤情鉴定等客观证据。但值得深思的是,当社群集体为被告人背书时,法律该如何回应这种朴素的正义观?

六、尿毒症患者的刑罚特殊考量

刘军的尿毒症病情为本案增添人道主义维度。监狱管理部门数据显示,终末期肾病患者在羁押期间需要每周3次透析,医疗成本是普通犯人的17倍。虽然我国《监狱法》明确规定对重症犯人应予必要医疗,但基层监狱的医疗资源往往难以满足需求。这引发更深层的法治难题:当刑罚执行面临现实困境时,是否应该影响定罪量刑?法律面前人人平等的原则,该如何与特殊群体的处遇平衡?

这场发生在内蒙古草原的婚姻悲剧,撕开了中国法治进程中最隐秘的伤口。当王可躺在病床上按下报警电话时,她对抗的不只是施暴的丈夫,更是千年来的”婚内豁免”传统观念。本案的判决将超越个案意义,成为界定婚姻关系中身体自主权边界的重要判例。无论结果如何,它都提醒我们:在法律的天平上,婚姻契约从来不是暴力行为的免责金牌,而任何处于亲密关系中的个体,都应当保有说”不”的绝对权利。正如法学泰斗江平所言:”文明社会的标志,是每个人的身体主权都得到同等尊重,无论他身处何种法律关系之中。”