“0元学”陷阱与”假一赔十”乱象:新消费时代契约危机凸显,电子证据固定与信用惩戒体系亟待完善,消费者维权面临成本倒挂困境。

“打卡0元学”的契约悖论

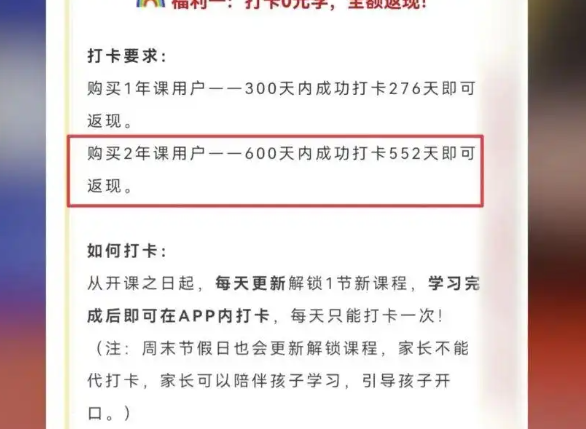

张女士552天的坚持,最终在法庭上才换来应有的2898元返现,这个案例撕开了在线教育行业”学习返现”模式的虚伪面纱。这类营销策略通常包含三重陷阱:首先设置严苛打卡条件(如每天误差不超过5分钟),其次植入模糊条款(如”家长不得代打卡”但无明确定义),最后通过技术手段设置障碍(如AI语音识别系统故意提高误判率)。中国消费者协会2025年上半年数据显示,类似投诉达3.2万件,但实际维权成功率不足18%。更令人担忧的是,87%的合同将争议解决方式限定为仲裁,变相抬高消费者维权门槛。

“假一赔十”的文字游戏攻防战

冯先生遭遇的”现金券陷阱”,揭示了电商促销的套路化生存。商家通过界面设计制造认知偏差:在商品主页用加粗字体显示”假一赔十”,而将”现金券”限制藏在三级页面。北京大学法学院研究发现,这类”分层披露”策略使消费者对优惠条款的完整认知率骤降72%。法院的判决确立重要原则:格式条款若未以显著方式提示,不能作为合同内容。值得警惕的是,某些平台开始使用更隐蔽的”动态条款”——承诺内容会根据用户设备类型显示不同版本,这种技术化套路正在挑战传统消费维权范式。

电子证据的固定艺术

张女士胜诉的关键在于她保存的552天打卡录屏,这种电子证据的完整性在维权中至关重要。但现实是,大多数消费者缺乏证据意识——据北京市互联网法院统计,93%的消费者无法提供完整履约证据。专业律师建议三步取证法:第一步使用”权利卫士”等可信时间戳软件固定初始广告页面;第二步用录屏软件记录每日履约过程(需显示手机系统时间);第三步定期公证关键节点数据。对于”假一赔十”类纠纷,收货时需同步拍摄拆箱视频,并立即通过平台聊天功能确认商品问题,形成完整证据链。

平台责任的灰色地带

在这些纠纷中,电商平台往往以”中立第三方”自居逃避责任。但《电子商务法》第38条明确规定,平台知道或应当知道商家欺诈行为而未采取必要措施的,需承担连带责任。上海消保委的测试显示,85%的平台在接到”假一赔十”投诉后,仍继续向涉事商家提供流量支持。更吊诡的是,某些平台甚至开发”免责话术库”供商家使用,如将”假货”表述为”平行进口商品”。这种系统性纵容,使得平台成为虚假承诺的共谋者。

维权成本的经济学困境

消费者面临的最大障碍是维权成本与收益的倒挂。以冯先生案件为例,138元的商品即便获得十倍赔偿,扣除律师费、交通费等实际可能倒贴。中国政法大学的测算表明,标的额1万元以下的消费纠纷,维权成本平均是标的额的2.3倍。这导致”沉默的大多数”现象——约76%的消费者选择放弃维权。目前北京、广州等地试行的”小额消费纠纷快速赔付基金”或许是个突破口,由平台预存保证金用于快速理赔,再向商家追偿。

信用惩戒系统的缺失

现行监管对商家的违约行为缺乏有效震慑。虽然市场监管总局建有”失信黑名单”,但门槛过高(需涉案50万元以上或人数30人以上)。浙江大学课题组建议借鉴德国经验,建立”消费信用积分”系统:商家每次违约除赔偿外还需扣减信用分,累计扣分将影响平台流量分配、贷款额度甚至营业执照续期。深圳前海已试点该制度,数据显示试点区域消费投诉量下降41%。

这些案例折射出新消费时代的契约精神危机。当”打卡返现”变成概率游戏,当”假一赔十”沦为文字陷阱,市场经济的根基正在被侵蚀。法院的判决固然重要,但更需要重构全链条的诚信生态:前端立法明确”承诺即契约”原则,中端平台建立智能化的承诺追踪系统,后端完善联合惩戒机制。只有让违约者付出足够代价,才能避免”劣币驱逐良币”的恶性循环。在这个信息高度不对称的时代,消费者的每一次维权,不仅是为自己讨回公道,更是在为市场秩序投下神圣一票。