新中国成立时华南、西南及西藏尚未解放,通过广东战役闪电战、西南大迂回围歼及昌都威慑战等战略,至1952年完成大陆统一,唯台湾问题遗留至今,展现中共军事智慧与政治包容的平衡艺术。

1949年10月1日,当毛泽东在天安门城楼上宣告中华人民共和国成立时,中国版图上仍有约三分之一的国土尚未插上五星红旗。这些地区主要分布在华南、西南和西北边陲,构成了新生共和国亟待完成的统一使命。这段鲜为人知的”后开国”解放史,不仅关乎军事征服,更蕴含着中国共产党人的政治智慧与战略抉择。

一、华南战场的最后决战

两广战役的闪电战(1949年10-12月):

在宣告新中国成立后的48小时内,林彪指挥的第四野战军便发动了广东战役。这场被军史学家称为”解放战争最后闪电战”的军事行动,创造了解放军日推进120公里的纪录。余汉谋的粤军虽依托北江、西江构筑防线,但陈赓兵团采用”蛙跳战术”,以空降兵抢占韶关火车站,切断了敌军机械化部队的退路。至10月29日,广东全境解放仅用15天,比原计划提前11天。

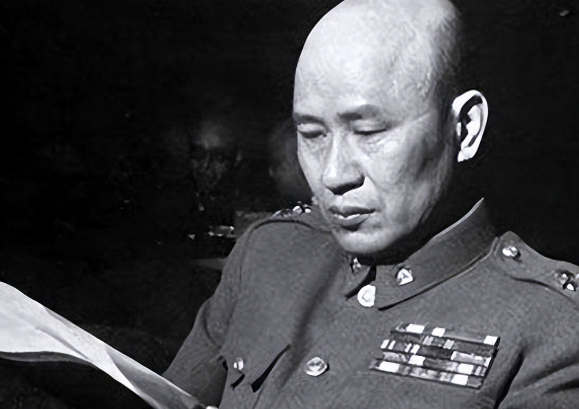

白崇禧的末路:

有”小诸葛”之称的白崇禧,其麾下桂系部队在衡宝战役中已遭重创。退守广西后,他试图复制红军时期的游击战术,将20万部队化整为零。但解放军创造性地运用”以集中对分散”策略,用5个机械化营组成快速反应部队,在桂西山区展开拉网清剿。12月4日,当白崇禧乘军用运输机逃离南宁时,其精心布置的”八桂防线”已土崩瓦解。

海南岛登陆战(1950年4月):

这场被西方军事学院列为经典案例的两栖作战,展现了解放军从”旱鸭子”到”海上蛟龙”的蜕变。韩先楚独创的”木船打军舰”战术,将800艘渔船改装为火力平台,在琼州海峡上演了现代战争史上罕见的奇观。更关键的是琼崖纵队23年坚持形成的”岛内接应系统”,为登陆部队提供了精准的情报支持。4月30日,当薛岳乘军舰逃往台湾时,海南岛战役的歼敌数已达3.3万。

二、西南大地的解放交响曲

川康围歼战(1949年11-12月):

刘伯承设计的”大迂回包围”战略,堪称军事地理学的典范之作。第二野战军主力从湘西突入贵州,截断胡宗南集团退往滇缅的通道;与此同时,贺龙率第18兵团由陕南南下,形成南北夹击之势。在成都平原,解放军首次大规模使用缴获的美制M4坦克组成装甲集群,彻底粉碎了国民党军依托平原机动作战的幻想。12月27日成都解放时,30万国民党军已成瓮中之鳖。

卢汉起义的蝴蝶效应:

1949年12月9日,云南省政府主席卢汉在昆明五华山宣布起义。这一举动产生的连锁反应超乎预期:驻防滇南的国民党第8军、第26军立即陷入混乱,其中3个师战场倒戈;西南军政长官公署被迫放弃经营滇缅边境的计划。历史学者后来发现,卢汉的决策与其早年秘密加入”民革”的经历密切相关,这印证了中共统一战线政策的深远影响。

三、雪域高原的和平之路

昌都战役的威慑艺术(1950年10月):

张国华指挥的18军采取”三面包抄、网开一面”的特殊战术,既展示了解放军穿越横断山脉的作战能力,又给藏军留出撤退通道。这种”不以歼灭为目的”的作战设计,使得噶厦政府中的温和派获得说服顽固派的理由。战役结束后,解放军主动释放所有俘虏并发还武器,这一举措直接促成了阿沛·阿旺晋美等开明贵族的转向。

十七条协议的深层意义:

1951年5月23日签订的《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,表面看是军事妥协的产物,实则构建了现代中国民族区域自治制度的雏形。协议中关于”西藏现行政治制度不予变更”的条款,为后来的民主改革预留了缓冲期,体现了中央政府对藏族传统文化保护的前瞻性思考。

四、历史启示与当代回响

这些迟来的解放历程,折射出新中国第一代领导人的战略智慧:

- 军事与政治的黄金比例:在华南强调速战速决,在西南侧重政治瓦解,在西藏则追求不战而胜

- 传统与现代的融合:既运用”农村包围城市”的传统经验,又大胆尝试装甲突击等现代化战法

- 统一与自治的平衡:从云南起义的包容政策到西藏自治的制度设计,展现多元一体的治国理念

今天,当我们回望这段历史时,不应简单视之为军事征服的延续,而应看到其中蕴含的建立现代民族国家的深刻逻辑。台湾问题作为这段历史的最后篇章,其解决之道或许正藏在这些历史经验之中——既要有捍卫统一的坚定意志,也要有包容差异的政治智慧,更要有创造性的制度设计。正如当年毛泽东所言:”我们要的是整个中国,不是半个中国。”这份初心,至今仍是完成祖国完全统一的精神指南。