直播电商”花生骗局”暴露行业监管漏洞,亟需构建平台、监管、消费者三方协同治理体系。

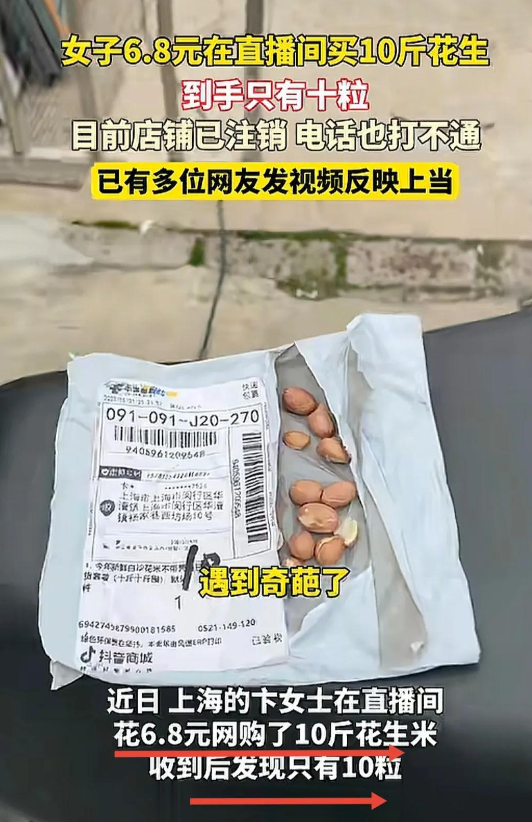

在上海卞女士的家中,一袋标注”十斤装”的花生米快递被拆开,里面孤零零地躺着10粒残缺的花生。这个看似荒诞的场景,却成为当下直播电商乱象的缩影。随着事件发酵,越来越多消费者发现来自浙江义乌同一地址的”迷你订单”——重庆颜女士收到9粒花生,河南某先生拿到3粒花生,天津王女士的”3粒花生米”花费了9.9元。这场闹剧背后,是一个精心设计的”快闪骗局”产业链,折射出直播电商监管的深层困境。

一、骗局解剖:标准化操作的”快闪收割”模式

涉事商家的操作手法呈现出惊人的专业性。调查显示,这类骗局通常遵循固定流程:首先在直播中利用特定角度拍摄使商品显得量大实惠;然后以”秒杀价””助农补贴”等话术诱导下单;发货时故意发极少量商品;最后在消费者投诉前迅速注销店铺。整个过程如同工业化流水线,每个环节都经过精心设计。

中国消费者协会最新调查报告揭示了这类骗局的三大特征:

- 短周期运营:店铺平均存活仅7-15天,远低于平台60天的售后保障期

- 技术化伪装:使用虚拟定位软件,同一经营者可同时在多个平台注册不同店铺

- 游击战战术:被投诉后立即启用备用账号,形成”打一枪换一个地方”的套路

二、平台漏洞:注销机制的”灰色60天”

更令人震惊的是,这些商家能够绕过平台监管迅速注销。按照电商平台规则,店铺注销需满足”所有订单完成、无未结算款项”等条件,理论上需要60天。但涉事商家却能在发货后立即注销,这暴露了平台审核机制的严重漏洞。

某电商平台前审核员透露:”有些商家利用系统延迟,在消费者未收到货时就通过虚假物流信息标记’已完成’,再通过技术手段伪造结算凭证。平台的风控系统对这些新型作弊手段反应滞后。”这种漏洞使得”快闪骗局”能够批量复制,涉事义乌地址已关联37家类似店铺。

三、维权困境:成本与收益的残酷不等式

对消费者而言,维权面临现实障碍。卞女士6.81元的损失,要经历收集证据、平台投诉、消协调解等流程,时间成本远超商品价值。法律专家指出:”根据《消费者权益保护法》,此类案件可主张500元最低赔偿。但实际诉讼成本约3000元,形成维权悖论。”

这种”小额分散”的诈骗模式正是钻了维权成本高的空子。市场监管总局数据显示,2024年一季度直播电商投诉量同比激增212%,但实际立案率不足7%,多数消费者选择”自认倒霉”。

四、行业毒瘤:”货不对版”的三十六计

“花生骗局”只是直播电商乱象的冰山一角。中国消费者报调查显示,36%的消费者遭遇过”商品规格迷你化”。其手法层出不穷:

- 视觉欺诈:用广角镜头、参照物对比等手段夸大商品尺寸

- 文字游戏:将”十斤装”解释为”十斤规格的包装”,实际内容物极少

- 套餐陷阱:以”买十送十”为噱头,实际发送微量样品

这些套路背后是完整的话术培训体系。在某社交平台上,”直播带货速成班”公然教授:”要说’够吃一个月’而不是具体重量,用’家庭装’代替定量描述。”这种有组织的欺诈行为正在侵蚀电商生态。

五、破局之道:三位一体的治理方案

面对乱象,需要构建平台、监管、消费者三方协同的治理体系:

平台责任强化

- 建立”风险保证金”制度,新店铺需缴纳万元级保障金

- 优化注销审核,引入15天”冷静期”人工复核

- 完善智能监测,对”异常低价””集中投诉”店铺实时预警

监管创新

- 推行”直播带货实名溯源”制度,一人违法关联所有账号

- 建立”电商失信黑名单”,与个人征信系统挂钩

- 试点”小额纠纷快速赔付”机制,降低维权门槛

消费者觉醒

- 培养”三看”习惯:看店铺评分、看历史评价、看营业执照

- 掌握证据固定技巧:录屏直播承诺、保存原始链接

- 善用”一键维权”功能,形成集体投诉合力

六、深层反思:信任经济的重建之路

这场”花生闹剧”暴露出数字时代商业伦理的危机。当技术赋能带来的便利被异化为欺诈工具,重建信任成为当务之急。浙江大学数字经济研究所建议:”应建立’直播带货信用积分’,将诚信度量化为可视指标,让优质商家获得流量倾斜。”

上海市消保委负责人指出:”每粒’迷你花生’都在消耗整个电商行业的信誉基础。只有平台真正落实主体责任,监管部门创新治理手段,消费者提高鉴别能力,才能避免劣币驱逐良币。”在这个万物皆可直播的时代,如何平衡商业创新与消费者保护,将成为数字经济健康发展的关键命题。