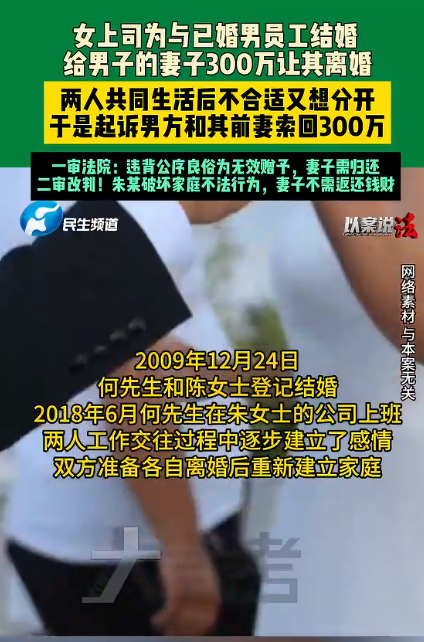

重庆女老板朱某某为与已婚男下属何某结婚,向其妻转账300万要求离婚,后与何某感情不和欲索回款项,法院二审以“因不法原因所为给付不得请求返还”驳回其请求,认定该行为违背公序良俗。

金钱可以买来婚姻的“解除”,却买不来爱情的自由;

一场以300万开局的感情交易,最终在法律面前彻底失效。

2025年,重庆一桩离奇案件引发全网哗然。

一位事业有成的女老板,爱上自己公司里一位已婚男下属。

她不吵不闹,不争不抢,只做了一件事:

向他妻子的账户,转去300万元。

条件只有一句:“请你离开他。”

而这,只是一场荒唐闹剧的开始。

第一章:“我付你300万,请你离开他”

朱某某,一位在商界雷厉风行的女企业家,经营着一家规模不小的公司。

何某,一名刚入职不久的年轻男下属,稳重能干,但他有一个公开的身份:已婚,且有家室。

两人在工作往来中越走越近,感情逐渐升温。

朱某某认定何某就是她想要共度余生的人,而何某也表示愿意与原配妻子离婚,与她重组家庭。

然而,离婚并非易事,涉及财产、子女、多年的感情牵扯。

于是,一个“快捷”的方案被提上桌面:由朱某某出钱,补偿何某的妻子陈某,以换取她“自愿且迅速”地同意离婚。

2023年,一笔高达300万元的巨款,从朱某某的账户,直接转入了陈某的账户。

转账目的明确:作为离婚补偿、子女抚养费及一切相关费用。

很快,何某与妻子陈某办理了离婚手续。

何某恢复单身,并与朱某某正式开始共同生活。

第二章:共同生活后才发现——“买来的感情,并不幸福”

然而,金钱铺垫的感情,往往地基不稳。

朱某某与何某在真正朝夕相处后,逐渐发现彼此并不合适。

矛盾、摩擦、价值观的差异日益凸显,最初的热烈情感迅速冷却。

朱某某后悔了。

她突然觉得,那笔300万的付出,是一场彻头彻尾的失败投资。

于是,她一纸诉状,将何某及其前妻陈某共同告上法庭,要求他们全额返还300万元。

她的理由很简单:这笔巨款是“赠与”,既然现在感情不复存在,赠与的前提也就消失了,理应退还。

第三章:法院两次判决,法槌落下两种声音

一审:违背良俗,无效!必须还钱!

一审法院审理后认为,朱某某支付的300万元,其目的是为了促使他人离婚,从而达成自己与何某结婚的目的。

该行为严重违背社会公序良俗,属于无效法律行为。

因此,判决陈某返还300万元。

二审:大反转!自己种的苦果,自己吞下!

陈某与何某均不服一审判决,提起上诉。

二审法院的判决迎来了彻底反转,理由更为深刻:

- “谁赠与的?证据呢?”

法院指出,朱某某提供的所有证据,都无法证明这300万是“明确赠与给陈某”的。

相反,转账记录、交谈内容均表明,这笔钱是代何某支付给原配的离婚补偿和子女抚养费。何某作为丈夫和父亲,对妻儿负有法律责任,这笔支付具有合理合法性。 - “动机不纯,后果自负”

法院严正指出,朱某某的给付动机本身就不正当——是为了破坏他人家庭。

如今目的达成后又因感情失败反悔索回,既是违背公序良俗,更是悖于诚实信用原则。

如果支持这种请求,无异于鼓励人们随意介入他人婚姻,再用诉讼手段收回成本,这将对社会秩序和道德底线造成严重冲击。 - 援引法理:“因不法原因所为的给付,不得请求返还”

二审法院最终引用了一条古老而有力的法理:因不法原因所为之给付,不得请求返还。

意思是,一个人如果为了不正当的目的自愿付出钱财,那么事后他就无权要求返还。

法律不保护这种“不洁”的请求权。

最终,二审法院撤销一审判决,驳回朱某某的全部诉讼请求。

这300万,她要回来了。

尾声:法律守护的,不仅是规则,更是人心

这场闹剧终于落幕,但它留下的思考却远未停止。

它像一面镜子,照见了情感如何能在金钱面前扭曲变形,也照见了法律最终坚守的底线:不是所有的东西都可以用钱购买,尤其是人的感情与家庭的尊严。

法律在此刻,不仅仅是规则的执行者,更是公序良俗的守护者。它用一记响亮的判决告诉世人:

以爱之名行交易之实,终将人财两空;

践踏道德谋求私利,必遭法律严拒。

📝 本文依据中国裁判文书网公开判决、羊城晚报报道综合撰写。

为保护隐私,当事人均为化名。案件细节基于司法认定,为提升可读性略有润色,请理性阅读。