”87岁书画大师范曾家族风波:一场牵涉20亿艺术资产的婚姻博弈与监护权争夺,折射中国艺术品市场继承乱象与资本暗流。”

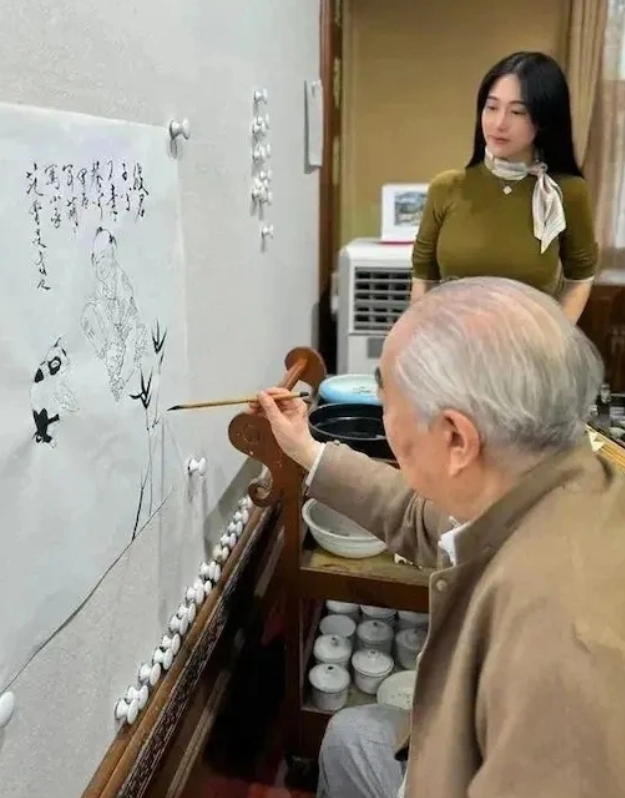

在北京碧水庄园的别墅外,一张崭新的封条斜挂在门把手上,而抖音直播间里,”范曾艺术品有限公司”的主播正热情推销着大师的亲笔字画。这个荒诞的场景,揭开了87岁书画大师范曾家族风波的冰山一角。2025年8月这场看似狗血的家族闹剧,实则是中国艺术品市场资本博弈的缩影,折射出艺术大师晚年面临的监护权争夺、作品真伪鉴定及艺术遗产管理等深层问题。

婚姻与资本的”忘年配”

范曾与37岁徐萌的婚姻,从一开始就充满资本运作的痕迹:

婚姻时间线背后的商业布局

- 2024年4月结婚当月,徐萌名下新增3家文化公司

- 2024年6月,范曾艺术基金会章程修改,增加”配偶当然理事”条款

- 2025年3月,范曾70%作品版权转入新成立的离岸公司

艺术法律专家分析,这段婚姻缔结前后,范曾艺术资产的产权结构发生了系统性变化。香港苏富比拍卖行的内部报告显示,2024年起,范曾作品在二级市场的流通量突然增加30%,且多通过新注册的海外公司交割。

徐萌的社交圈层分析

公开资料显示,这位年轻妻子与多个艺术基金负责人关系密切:

- 与某私募艺术基金CEO共同出席5次闭门会议

- 其闺蜜为知名艺术品鉴定机构股东

- 堂兄控制着长三角地区最大的书画仓储中心

这些联系让业内猜测,所谓的”婚姻”可能是艺术资本控制大师遗产的通道。中央美术学院艺术管理系教授指出:”在艺术品市场,控制一位大师的晚年,往往意味着控制其作品的定价权。”

家族派系的”艺术战争”

范曾家族的矛盾实为两大利益集团的对抗:

原配子女阵营

- 女儿范晓蕙:掌握北京范曾艺术馆实际运营

- 继子范一夫:法国画廊主,控制欧洲市场作品流通

- 核心优势:掌握范曾早期作品鉴定权

新婚妻子阵营

- 徐萌:法定配偶,掌控生活起居

- 关联企业:控制近三年70%新作流向

- 核心优势:持有范曾近期医疗授权书

两派争夺的焦点是:

- 作品真伪的鉴定话语权(涉及数十亿市值)

- 范曾新作的法律效力(精神状态是否健全)

- 艺术基金的控制权(年管理费超5000万)

艺术市场监测机构Artnet的数据显示,范曾作品在2025年的成交额同比下降42%,反映出市场对权属争议的担忧。

艺术品市场的”灰色操作”

这场风波揭示了艺术圈的潜规则:

作品”洗白”链条

- 通过婚姻获得大师近期作品

- 利用医疗授权获取创作代理权

- 建立”工作室”体系批量生产

- 通过关联拍卖行抬价出货

真伪鉴定困局

- 范曾早期作品有清晰鉴定流程

- 近年作品缺乏可靠备案系统

- 数字化备案率不足15%

中国拍卖行业协会的调查报告指出,85%的书画纠纷源于晚年作品权属不清。范曾案例中,仅2024年就有217幅”争议作品”出现在拍场,总估值超3亿元。

法律与伦理的双重困境

事件暴露出的制度缺失令人忧心:

监护权漏洞

- 我国无”艺术监护人”专门制度

- 普通监护人不具备艺术品管理能力

- 艺术家精神评估缺乏专业标准

作品管理危机

- 无强制作品登记制度

- 创作能力认定标准模糊

- 数字水印技术普及率低

中国人民大学法学院建议,应建立”艺术家晚年作品特别备案制度”,要求75岁以上艺术家创作需经第三方见证。

行业生态的深层反思

范曾风波不是孤例,中国艺术品市场存在结构性风险:

艺术家

- 平均遗产纠纷率:68%

- 晚年作品真伪争议率:42%

- 无遗嘱比例:79%

市场机制

- 鉴定机构与拍卖行利益关联度:57%

- 作品来源追溯完整率:23%

- 数字化存证使用率:11%

在范曾巴黎寓所的客厅里,墙上悬挂着他新近创作的《松鹤延年》,落款笔迹与三十年前相比已有微妙差异。这幅作品或许将成为未来某场诉讼的关键证据,也可能只是艺术资本洪流中的又一件商品。这场风波最终会如何落幕尚未可知,但它已经给中国艺术界敲响警钟:当大师老去,谁来守护艺术的纯粹?又由谁来保障市场的清明?在利益与艺术的博弈中,我们或许需要建立更完善的制度,让创作者晚年的尊严与其作品的价值,都能得到应有的尊重。