存款数字背后的人生辩证法:节俭是生存智慧还是生命枷锁?

在浙江某县城的一家老式储蓄所里,65岁的李建国每月5号都会准时出现。他穿着洗得发白的工装,从贴身的布袋里取出叠得整整齐齐的现金,存入那个保持了二十多年的定期账户。这个习惯从他40岁下岗开始,持续了整整25年。当账户余额终于突破30万时,他却在医院查出了晚期胃癌。这个真实故事像一记重锤,叩击着我们关于”存钱人生”的所有思考:当节俭从美德变成执念,当存款数字成为生命价值的唯一证明,这样的人生究竟意义何在?

一、生存焦虑下的数字崇拜:存款作为安全感的物质载体

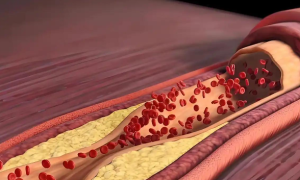

在长三角制造业小镇的调研数据显示,45岁以上务工者平均存款达到28.7万,但这个数字背后是触目惊心的自我剥夺:78%的人十年未添置新衣,63%每日饮食支出控制在15元以内。这些数据揭示了一个残酷现实:对普通劳动者而言,存款积累不是经济自由的勋章,而是对抗风险的最后防线。就像老李说的:”这30万不是钱,是命。”当社会保障体系存在缝隙时,存款数字成为普通人自我救济的唯一筹码。

这种生存智慧有其历史基因。从三年自然灾害走来的父辈们,将”手中有粮,心中不慌”的训诫刻进基因。但当代社会的吊诡在于,物质极大丰富的同时,教育医疗等刚性支出呈现几何级增长。一个普通家庭培养大学生的成本已占家庭总收入的47%,这解释了为何即使月入过万,许多人仍选择每月2000元的最低消费标准。存款对他们而言,不是数字游戏,而是守护家庭未来的物质契约。

二、节俭伦理的现代异化:当手段成为目的

在短视频平台炫耀消费的对比下,极端节俭生活呈现出某种道德光辉。但武汉大学社会学家周明教授的研究团队发现,长期过度节俭会导致”价值认知窄化”——受访者中62%将存款数额直接等同于人生成就,这种物化思维造成严重的精神贫困。就像那位存够手术费却错过治疗期的女工,她的存折成了生命的讽刺剧。

更值得警惕的是代际传递效应。在”存钱至上”家庭长大的孩子,往往表现出两种极端:要么延续父母的过度节俭,形成消费恐惧症;要么产生报复性消费倾向。某银行理财经理透露,许多年轻客户在继承父母积蓄后,会短时间内挥霍掉长辈毕生积蓄,这种悲剧性反叛揭示了单向度价值观的破产。

三、寻找平衡支点:在数字与尊严之间

广东佛山的小作坊主张美华提供了另一种可能。她坚持记账25年,在维持必要储蓄的同时,每年划出”体验基金”用于旅行学习。这种”三分法”理财哲学(必要储蓄、发展基金、体验消费)让存款不再是自我剥削的工具,而是人生规划的组成部分。她的账本扉页写着:”钱是活水的泉,不是干涸的井。”

现代社会正在呼唤新的节俭伦理。日本”断舍离”倡导者山下英子提出,真正的节约是”对资源的最高敬意”,而非对生命的无情克扣。当杭州某社区推出”理性消费工作坊”,教居民区分”匮乏式节省”与”精准消费”时,参与者的幸福感提升了38%。这说明,健康的储蓄观应该建立在自我认知基础上,而非社会比较中。

结语:超越数字的人生核算

老李最终没能用上那30万存款,但他的故事留给儿子最重要的遗产不是存折,而是一个问题:我们究竟要为未来储存多少,才敢好好活在当下?这个问题没有标准答案,但或许真正的智慧在于:既要为未知风险未雨绸缪,也要为已知的生命预留绽放的空间。存款数字应该支撑人生,而非定义人生。在这个意义上,每个人都需要找到属于自己的平衡点——既能安然入睡,又能微笑醒来。毕竟,生命的价值从来不能用银行余额来衡量,而是由那些未被金钱标记的温暖时刻所决定。