10分教师录取闹剧暴露乡村教育结构性矛盾:行政强制调配难解师资困境,唯有系统性提升岗位吸引力方能实现教育公平。

一、行政命令下的教育荒诞:当分数跌破底线

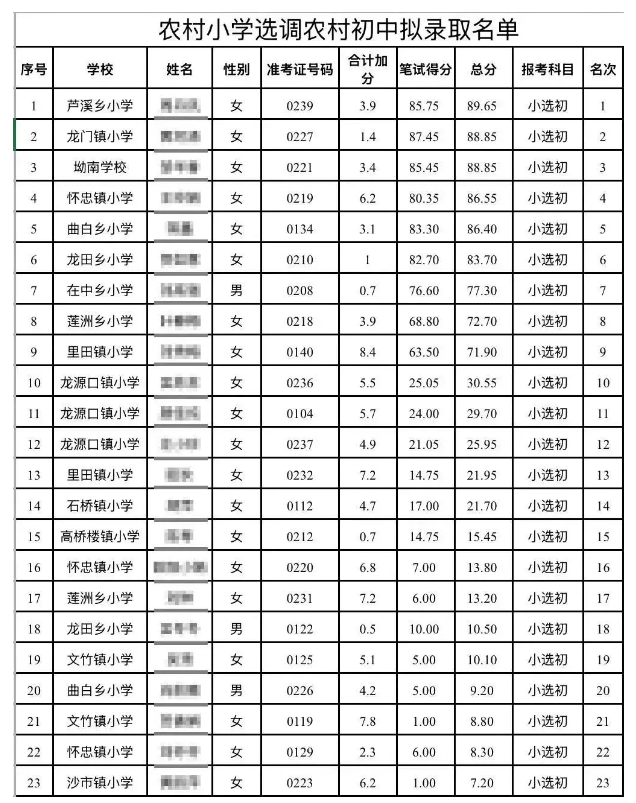

江西永新县这场”10分以下教师录取”风波,撕开了乡村教育资源配置的残酷现实。表面看是教体局”强制报名+低分录取”的行政失误,深层却是城乡教育二元结构的必然恶果。该县为解决”小学教师富余、初中教师不足”的结构性矛盾,竟采取”捆绑报考”的粗暴手段——要求所有申请进城的小学教师必须同步报考农村初中岗位。这种”拉郎配”式的人才调配,直接导致教师以个位数考分表达抗议。教育部的数据显示,2024年全国县域内教师流动中,从村小流向县城的比例高达73%,而逆向流动仅占9%,这种单向流动正在掏空乡村教育的根基。

二、教师用脚投票:一场沉默的职业抗争

那些故意考出3分、5分的教师,实际上在用答题卡投下”反对票”。他们宁愿放弃进城机会也不愿转岗初中,折射出乡村教育的三重困境:初中教学压力是小学的1.8倍(北师大调研数据),但薪酬仅增加12%;农村初中教师平均每周课时达22节,比城区多5节;83%的农村初中缺乏教研支持体系。这种”多劳少得无发展”的现状,使得教师宁愿承受”低分羞辱”也不愿踏入初中课堂。永新县的行政命令恰似一剂错药——当教师连基本职业尊严都无法保障时,任何强制调配都是对教育质量的二次伤害。

三、城乡教育剪刀差:被割裂的成长起跑线

事件背后是触目惊心的资源配置失衡。该县城区小学师生比为1:16,而农村初中达1:21;城区教师本科率92%,农村初中仅67%;更残酷的是硬件差距——83%的城区学校配备智慧教室,农村初中仅有基础多媒体设备。这种剪刀差直接导致教育成果的鸿沟:该县中考前100名中,农村初中毕业生仅占7%。当城市家长为”双减”焦虑时,农村学校还在为基本师资发愁。永新县的荒唐政策,实则是用行政手段掩盖教育公平的深层危机。

四、全球视野下的乡村教育振兴路径

破解困局需要系统性方案。芬兰的”乡村教师激励计划”值得借鉴:为偏远地区教师提供35%的薪资溢价、每年3个月学术假、住房补贴及子女教育津贴,使乡村教师留任率达91%。我国云南泸西县试点”县管校聘”改革,通过”薪酬包+职称绿色通道+子女就学保障”组合拳,两年内吸引127名教师主动赴乡村初中任教。这些案例证明,唯有构建”经济激励-职业发展-生活保障”三位一体体系,才能打破人才单向流动的魔咒。

五、制度破壁:构建有温度的教师流动机制

根本性改革需从三方面着手:首先,建立”岗位吸引力指数”评估体系,对工作强度大、条件艰苦的岗位自动触发待遇上浮;其次,实施”服务年限积分制”,乡村任教经历可兑换进修机会或城区轮岗资格;最重要的是改革评价机制,将”向乡村输送优质师资”纳入教育局绩效考核。浙江安吉县已试点”教师流转银行”,将师资调配从行政命令变为”积分竞岗”的市场化运作,使教师流转满意度从38%提升至82%。

结语:教育公平不能止于补丁式修复

永新县的闹剧警示我们:任何忽视教师权益的教育政策,终将付出更大的质量代价。当10分的考卷被盖上录取章时,伤害的不仅是教育尊严,更是农村孩子对未来的期待。乡村振兴战略下的教育现代化,需要彻底摒弃”凑数思维”,用制度创新构建”下得去、留得住、教得好”的良性生态。毕竟,没有什么比把不情愿的教师塞进教室更能摧毁教育——那不仅是对职业精神的亵渎,更是对乡村子弟未来的透支。