“六字姓名背后,是文化交融的浪漫与身份认同的挑战。”

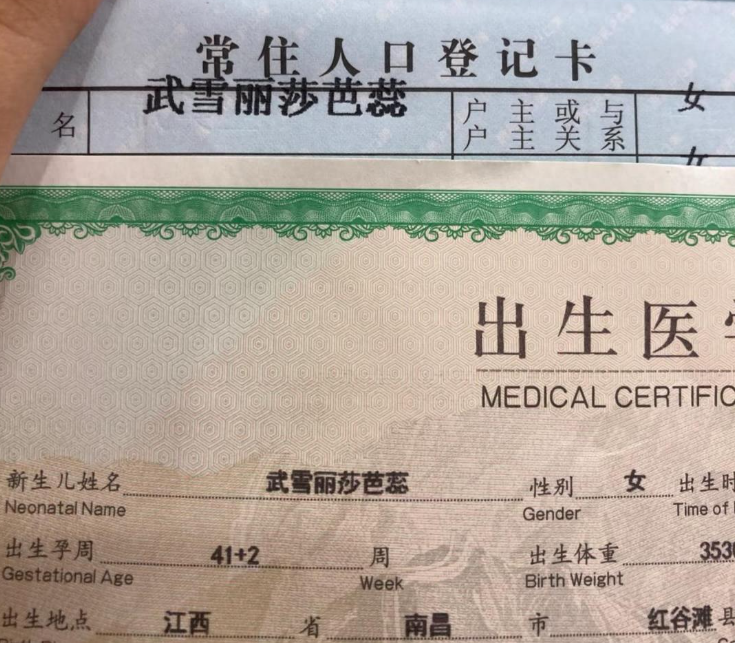

当江西南昌的武女士为女儿登记”武雪丽莎芭蕊”这个长达六字的姓名时,她或许没有想到,这个融合了中犹文化、跨越三大洲际的命名,正在中国社会掀起一场关于姓名权边界与文化认同的深层讨论。这个看似简单的户籍登记行为,折射出全球化时代跨国婚姻家庭面临的文化调适难题,也挑战着传统命名体系的认知框架。

一、跨文化命名中的身份编码

在希伯来语中,”雪丽(Shiri)”意为”我的诗歌”,而非武女士解释的”我的礼物”——这个美丽的误读恰恰成为文化交融的生动注脚。以色列丈夫选择的这个名字,承载着犹太民族对诗意生活的向往;而中国母亲精心挑选的”莎芭蕊”三字,不仅满足生肖蛇”草字头”的民俗讲究,更通过植物意象延续了中文命名”女取花草”的传统。这种文化符号的混搭,创造出独特的身份密码。

二、姓名长度引发的制度考量

南昌户籍部门”系统能显示即可办理”的回应,展现了行政体系对公民命名权的尊重。但工作人员”建议四字以内”的补充,则暴露出现行系统对长姓名的适应性局限。对比日本《户籍法》明确限定姓名用字数量、冰岛设有”命名委员会”审核新生姓名的制度,我国在姓名登记规范上确实存在法律空白。这起事件或将成为推动姓名管理立法的重要契机。

三、跨国家庭的认同建构难题

武女士的家庭构成本身就是全球化时代的缩影:中国籍儿子、中以混血女儿、以色列籍丈夫,这个家庭需要在三种文化认同中找到平衡。姓名成为最显性的文化标识,正如著名社会学家李银河所言:”跨国婚姻子女的姓名往往是家庭权力结构的晴雨表。”选择将母亲姓氏置于首位的”武雪丽莎芭蕊”,某种程度上打破了我国”子随父姓”的千年传统。

四、命名创新的社会接受度挑战

尽管法律未禁止长姓名,但社会接受度仍是现实考验。教育系统的电子学籍管理、医疗机构的挂号系统、银行的身份核验,这些数字化场景都对非标准姓名构成挑战。更值得注意的是,2024年北京大学社会调查显示,超过65%的受访者对四字以上姓名持保留态度,这种社会认知的滞后可能给姓名创新者带来隐形压力。

五、传统命名智慧的现代启示

在命名创新的热潮中,上海社科院文化研究所近期发布的《中国姓名文化报告》指出,当代新生儿四字姓名占比已从2015年的0.7%升至2024年的4.3%。但过度追求独特性可能背离姓名作为社会交往工具的本质。古人”女《诗经》男《楚辞》”的命名传统,强调在文化传承中寻求个性,这种智慧对当下仍有启示。

这个六字姓名引发的讨论,本质上是对全球化时代文化身份如何安放的集体思考。姓名不仅是法律标识,更是承载家族记忆、民族文化的活化石。在尊重个体选择权的同时,如何建立更具包容性的社会支持系统,让每个特别的名字都能被顺畅书写和呼唤,这考验着社会治理的智慧。当”武雪丽莎芭蕊”们长大成人,她们将如何向世界解释自己名字里的文化密码,或许才是这个故事最值得期待的续集。