“虚假卖惨终被拆穿,’苏星颜’事件警示:网络不是表演悲情的舞台,流量不能凌驾于真实之上。”

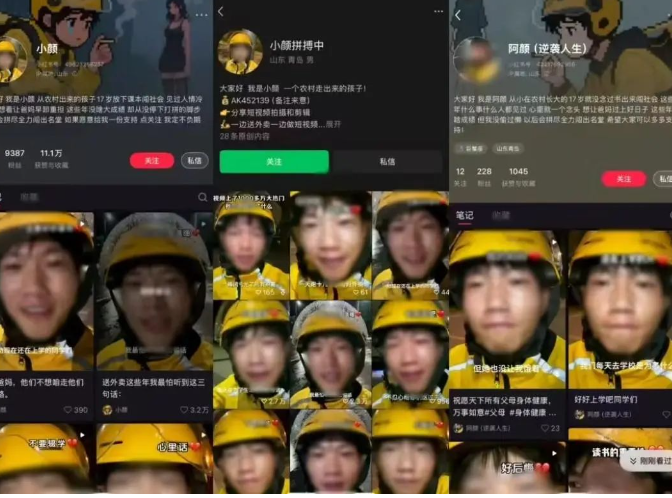

在短视频平台上,一个名为”苏星颜努力中”的账号近期引发广泛关注。视频中,这位身穿外卖骑手工服的年轻人哭诉着”凌晨四点送外卖””一个差评一天白干”等悲惨经历,引发无数网友共鸣。然而真相令人大跌眼镜——这位”外卖骑手”实际仅上线3天,累计完成10单,其精心设计的悲惨故事不过是一场为流量而生的表演。这起事件不仅暴露了网络造谣产业链的运作模式,更折射出当代网络生态中的深层问题。

精心设计的”卖惨三部曲”

“苏星颜”的运作模式堪称教科书式的流量骗局。第一步,通过精心设计的悲惨故事博取关注。这些故事往往切中社会痛点——教育焦虑、职场困境、生活压力,极易引发情感共鸣。第二步,在流量达到高峰时发布所谓的”复盘视频”,以成功者姿态分享”经验”,吸引更多追随者。第三步,将流量导入私域,兜售99元的”短视频速成课”,完成流量变现的最后一环。

这种模式之所以屡试不爽,在于它精准把握了当代网民的三个心理弱点:对底层劳动者的天然同情、对成功捷径的渴望,以及对知识付费的盲目追捧。据调查,类似”苏星颜”这样的账号在各大平台并不少见,他们往往组成矩阵式运营,互相引流,形成了一条完整的灰色产业链。

被消费的群体形象与撕裂的社会信任

这种虚假卖惨的危害远不止于欺骗网友感情。外卖骑手作为城市运转的重要群体,其真实的工作状态和生活困境本应得到社会关注。但当这一形象被不断消费、表演,真实的诉求反而被淹没在虚假的悲情中。数据显示,2024年全国外卖骑手数量已突破1000万,他们确实面临着高强度工作、交通安全风险等问题。然而,当公众被一次次虚假故事”狼来了”后,对真实问题的关注度和信任度必然下降。

更值得警惕的是,这类内容加剧了社会情绪的撕裂。通过刻意渲染对立、放大矛盾,创作者们制造着源源不断的网络噪音。有学者指出,这类内容正在形成一种”情感剥削”——利用公众的善良和正义感牟利,最终导致社会信任基础的进一步瓦解。

平台责任与治理困境

面对层出不穷的虚假内容,平台方的责任不容推卸。当前算法推荐机制存在明显缺陷——越是情绪化、极端化的内容越容易获得推荐。某平台内部数据显示,带有”悲惨””不公”等关键词的视频平均播放量是普通内容的三倍以上。这种机制客观上助长了虚假卖惨内容的滋生。

尽管各大平台都建立了内容审核机制,但面对海量UGC内容,审核往往力不从心。更棘手的是,许多账号游走在违规边缘,其内容真假难辨,给治理带来巨大挑战。有专家建议,平台应建立更完善的创作者信用体系,对频繁打擦边球的账号进行降权处理,同时加强AI识别技术的应用。

构建清朗网络空间的多元路径

治理网络虚假内容需要多方合力。从法律层面看,我国已出台《网络信息内容生态治理规定》等法规,但执行力度仍需加强。此次公安机关对”苏星颜”的行政处罚具有示范意义,表明执法机关对网络造谣”零容忍”的态度。

对普通网民而言,提升媒介素养至关重要。面对煽情内容时保持理性思考,学会辨别信息真伪,不盲目转发点赞,是每个数字公民的基本素养。有调查显示,经过媒介素养教育的网民,其识别虚假内容的能力可提升40%以上。

对内容创作者来说,回归真实创作才是长久之道。那些靠虚假人设获取的流量终将反噬创作者自身。正如一位资深自媒体人所言:”观众可能一时被蒙蔽,但不会永远被欺骗。真实的故事才有持久的力量。”

“苏星颜”事件给我们敲响了警钟——当流量成为唯一追求,内容创作就会异化为一场没有底线的表演。构建清朗网络空间,不仅需要完善法规、加强监管,更需要每个参与者的自律与担当。在这个人人都有麦克风的时代,我们既要珍惜表达的权利,也要对所说的每一句话负责。毕竟,真实才是最好的流量密码,诚信才是最持久的人设。