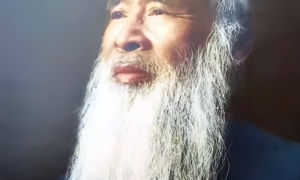

“双枪李向阳”扮演者郭振清诞辰98周年,重温银幕硬汉铸就的不朽经典。

在中国电影史上,总有一些角色能够穿越时空,成为几代观众的共同记忆。2025年8月15日,是著名表演艺术家郭振清98周年诞辰。这位以”双枪李向阳”形象深入人心的电影表演艺术家,用他充满传奇色彩的艺术人生,为我们诠释了什么叫做真正的”人民艺术家”。

郭振清的艺术之路始于一个偶然。1927年出生于天津的他,最初只是电车公司的一名普通售票员。这个看似与艺术毫不相关的职业,却成为他观察生活、积累素材的绝佳窗口。每天与形形色色的乘客打交道,让他对普通劳动人民的生活状态和精神面貌有了深刻理解。正是这份独特的生活阅历,为他日后塑造一系列鲜活生动的银幕形象奠定了坚实基础。

1952年,郭振清迎来了人生的重要转折点。他在电影《六号门》中饰演搬运工人胡二,将一个饱受压迫却坚韧不拔的工人阶级形象刻画得入木三分。这个角色的成功塑造,不仅让观众看到了一个崭新的银幕形象,更标志着中国电影银幕上”工农兵”形象塑造的新高度。郭振清用他朴实无华的表演,打破了当时银幕上一定程度存在的概念化表演模式,为中国现实主义表演艺术注入了新鲜血液。

但真正让郭振清这个名字家喻户晓的,是1955年他在《平原游击队》中塑造的”双枪李向阳”这一经典形象。这个角色的原型是太行军区武工队长郭兴,郭振清在塑造这个角色时,既展现了其作为抗日英雄的英勇果敢,又赋予了他独特的个人魅力。影片中,李向阳手持双枪在敌人心脏地带神出鬼没的场景,成为那个年代最激动人心的银幕记忆之一。

特别值得一提的是,郭振清塑造的李向阳并非简单的”高大全”英雄形象。他通过细腻的表演,让观众看到了一个有血有肉的抗日英雄:面对敌人时的机智勇敢,对待战友时的温暖关怀,完成任务时的喜悦笑容。尤其是他那标志性的微笑,不仅成为鼓舞军民的精神符号,更让抗日英雄的形象更加立体丰满。这种表演风格,对后来中国银幕英雄形象的塑造产生了深远影响。

郭振清的演艺生涯远不止于”李向阳”。在《英雄儿女》中,他饰演的志愿军团长张振华,展现了抗美援朝战场上中国军人的钢铁意志;在《羌笛颂》中,他深入羌族聚居区体验生活,成功塑造了少数民族领袖沙格甲的形象;在《独立大队》里,他将草莽英雄马龙的成长蜕变演绎得层次分明;在《决裂》中,他又化身垦殖场场长龙国正,展现了社会主义建设者的实干精神。

这些风格迥异的角色背后,是郭振清对艺术的执着追求。他始终坚持深入生活、体验角色的创作方法。为了演好沙格甲,他在羌族地区生活了三个月;为了塑造好军人形象,他与战士们同吃同住;为了表现好农民角色,他亲自下地干农活。这种对艺术的敬畏与虔诚,在今天看来尤为珍贵。

1995年,郭振清获得第5届中国电影表演艺术学会奖”特别奖”。这个奖项不仅是对他个人艺术成就的肯定,更是对那一代表演艺术家集体创作精神的致敬。2005年,这位给无数观众带来艺术享受的表演艺术家在天津逝世,享年78岁。

今天,当我们重温郭振清塑造的经典形象时,会发现这些角色之所以能够经久不衰,关键在于它们都扎根于中国大地,都饱含着对这片土地和人民的深情。从售票员到表演艺术家,郭振清用他的人生轨迹证明:真正的艺术永远来自生活,又高于生活。

在当下影视创作环境中,郭振清的艺术道路给我们以深刻启示:艺术创作需要专业技巧,更需要生活积淀;演员需要塑造角色,更需要理解角色背后的时代与人民。这正是郭振清艺术生命长青的密码,也是中国电影表演艺术的宝贵传统。

郭振清虽然已经离开我们近二十年,但他塑造的那些鲜活形象依然在银幕上熠熠生辉。在纪念他98周年诞辰之际,我们不仅缅怀这位杰出的表演艺术家,更应思考如何继承和发展他所代表的现实主义表演传统,让中国电影塑造出更多富有生命力的经典形象。