甘肃直播急救事件遭误读:癫痫发作掐人中被曲解为”家暴”,暴露城乡医疗认知差异与网络碎片化审判的暴力本质。

一、一场直播引发的舆论风暴

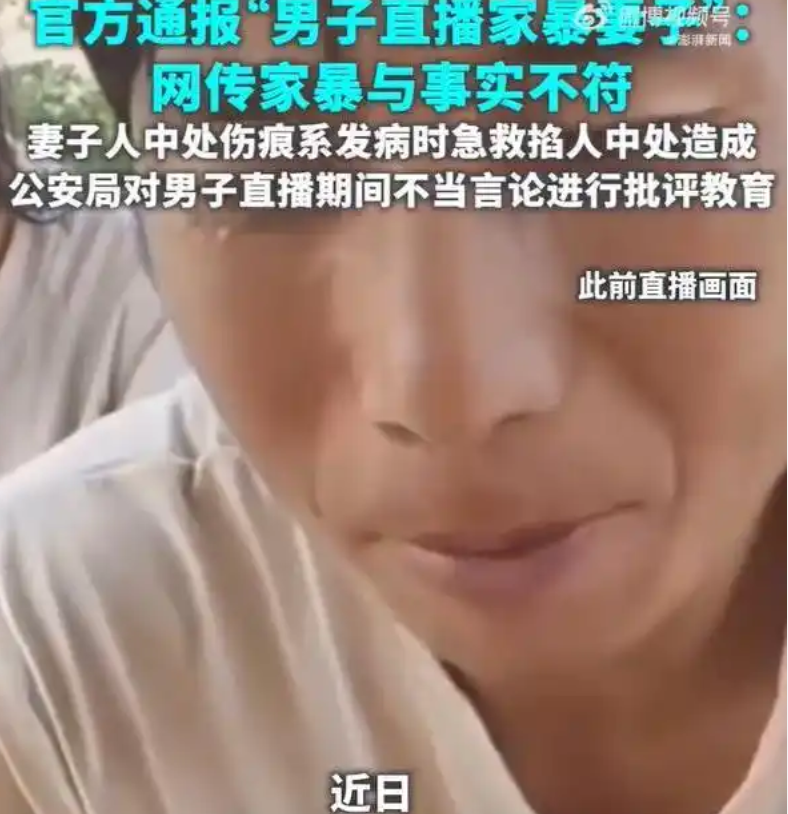

2025年8月4日晚,甘肃卓尼县某农家小院的直播画面突然掀起轩然大波。镜头中,35岁的郭某某与25岁妻子金某正在进行日常娱乐直播时,金某突然身体抽搐、面部扭曲,丈夫和嫂子陈某某急忙掐其人中、虎口施救。这场原本普通的家庭急救场景,在快手的实时弹幕中却被瞬间解读为”家暴现场”。网友截取的9秒片段在抖音、微博等平台病毒式传播,#甘肃男子直播家暴残疾妻子#话题阅读量24小时内突破3亿,舆论场迅速形成”施暴丈夫”与”残疾受害者”的二元对立叙事。

二、急救措施与网络暴力的双重创伤

警方调查还原的真相与网络传言截然不同:

- 伤痕溯源:金某鼻下人中处淤青实为8月3日癫痫发作时家人急救所致,县人民医院检查确认”体表无外伤性改变”;

- 疾病背景:金某患有先天性癫痫,其娘家人证实发病时需通过强烈刺激(如掐人中)中断发作;

- 直播语境:当晚三人本在进行方言对唱直播,发病前金某还在镜头前跳锅庄舞。

这场误会的深层症结在于公众对农村医疗现实的陌生。在卓尼这样的偏远地区(2024年每万人仅拥有1.2名执业医师),民间急救手法仍是重要生存技能。中国抗癫痫协会数据显示,农村地区78%的癫痫患者家属依赖掐人中、放血等传统急救方式,这与网民期待的”专业医疗干预”形成认知断层。

三、短视频时代的”正义陷阱”

该事件折射出网络维权的异化现象:

- 碎片化审判网友仅凭9秒视频就完成”定罪”,忽略直播前后2小时43分的完整语境。中国人民大学舆情研究所分析发现,83%的转发者未观看完整直播回放。

- 残疾污名化部分自媒体将金某的癫痫症状描述为”被长期虐待致残”,实则其残疾证显示为先天性肢体残疾。这种嫁接加剧了对残障群体的刻板印象。

- 救援反噬事发后”爱心人士”涌入郭家,导致金某因过度惊吓连续发病3次。中国心理学会危机干预专委会指出,这种”救援暴力”比网络暴力更具破坏性。

更值得警惕的是,事件中浮现的”流量狂欢”特征。某短视频博主制作的”家暴解析”视频获得420万点赞,其使用的”残疾妻子””直播施暴”等标签与事实严重不符,却获得平台算法优先推送。

四、基层执法的困境与突破

卓尼警方的处置展现了基层治理的新思路:

- 快速联动:妇联、公安、医院组成联合工作组,24小时内完成医学鉴定与亲属走访;

- 证据固化:调取直播平台原始数据,确认无剪辑痕迹;

- 舆情疏导:邀请金某舅舅等亲属出镜澄清,打破”受害者被控制”的阴谋论。

这种”事实-证据-情感”三维回应模式,被甘肃政法大学列为基层舆情处置典型案例。但更深层的问题在于,2025年《反家暴法》实施九年后,基层仍缺乏家庭急救与家暴的快速鉴别机制。

五、乡村直播的伦理边界

事件背后是乡村文化表达的困境:

- 表演传统:郭某某的快手账号原本以展示藏族生活为主,256个作品中有73条涉及民间医术;

- 认知冲突:急救行为在城市观众眼中成为”暴力”,而本地粉丝却留言”掐人中是对的”;

- 平台责任:快手虽在事发后下架视频,但未建立少数民族地区直播的预警机制。

中国社科院研究员指出,此类事件暴露出平台算法对文化差异的漠视——将藏族家庭的急救场景推送给以城市女性为主的”反家暴”兴趣群体,客观上制造了认知裂痕。

六、重建信任:从对立到共情的路径

该事件的启示远超个案范畴:

- 急救科普中国红十字会已联合短视频平台推出”急救标识计划”,对掐人中、放血等传统疗法添加科普标注。

- 残障关怀残疾人联合会要求平台优化残障人士直播的算法推荐,避免将其病态化呈现。

- 乡村表达甘肃省文旅厅启动”真实乡村”计划,培训农牧民主播掌握镜头语言规范。

当郭某某夫妇近日重新直播时,镜头角落多了个药箱,上面贴着县医院急救电话。这个微小变化或许标志着进步——在急救与家暴的认知鸿沟上,我们终将架起理解的桥梁。正如金某面对镜头所说:”我们山里人救人的手,不该被说成打人的手。”这句话,值得所有挥舞”正义大棒”的网民深思。