清政府封禁长白山200年,既为保护满族发祥圣地与珍稀资源,也在客观上形成了中国历史上最早的大规模生态保护实践。

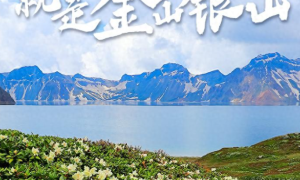

在中国东北的广袤土地上,长白山如同一座神秘的圣殿,被清朝政府封禁长达两个多世纪。这座海拔2691米的休眠火山,不仅是中朝两国的界山,更承载着满清王朝最核心的政治秘密与民族记忆。从1644年清军入关到1860年解禁,长白山为何成为清廷严密封锁的禁区?这座”神山”背后隐藏着怎样的历史真相?

龙兴之地的政治图腾

长白山在满清统治者心中具有无可替代的神圣地位。《清太祖武皇帝实录》开篇即记载:”长白山高二百余里,周围千里,上有潭曰闼门,周八十里。源深流广,鸭绿、混同、爱滹三江出焉。”这段描述将长白山塑造为满洲发祥地的地理标志。更为关键的是,清朝官方将长白山与爱新觉罗氏的起源神话紧密联系——传说仙女佛库伦在长白山天池沐浴时吞下神鹊所衔朱果而孕,生下满洲始祖布库里雍顺。

中国社会科学院历史研究所研究员定宜贵指出:”清朝统治者通过神话建构,将长白山神圣化为爱新觉罗家族’君权神授’的象征。封禁政策实际上是对这一政治神话的实体保护。”这种神圣化在乾隆时期达到顶峰,1754年乾隆东巡吉林时亲撰《驻跸吉林境望叩长白山》诗,并下令编纂《满洲源流考》,系统建构长白山作为满洲民族发祥地的历史叙事。

“柳条边”构筑的生态防线

为实现对长白山的有效封禁,清廷实施了一系列严密的措施。最具代表性的是修筑”柳条边”——这条总长约1300公里的隔离带,由土壕、柳条篱笆和边门组成,设有多个军事哨所。吉林大学边疆考古研究中心主任魏存成教授分析:”‘柳条边’不仅是地理界限,更是文化分界线。它划分了满洲的’内边’与’外边’,内边区域严禁汉人、蒙古人进入垦殖。”

封禁区内实行严格的军事化管理。清廷设置吉林将军统辖,下设多个围场和参场,由八旗兵丁驻守。据《吉林外纪》记载,每年冬季都要派兵巡查封堆,防止私采人参、盗伐林木。这种军事化管控使长白山成为清朝在东北的”禁脔”,确保了皇室对珍稀资源的垄断。

资源宝库的经济密码

长白山封禁政策背后隐藏着深刻的经济考量。这座”立体资源宝库”蕴藏着当时最珍贵的几大物产:人参、貂皮与东珠。其中尤以人参为甚,满洲人参因其药效显著被誉为”百草之王”。中国中医科学院中药研究所所长陈士林研究发现:”清代长白山野山参的贸易价值堪比黄金,是朝廷重要的财政来源。”

清廷通过”参票”制度垄断人参开采。据《大清会典》记载,每年发放参票数量严格控制,采参人必须持票进山,所采人参需上交官府统一销售。这种垄断经营使参税成为东北地区最重要的财政收入之一。同样,貂皮作为官员服饰的必备材料,东珠作为皇室珠宝,其采集也受到严格管制。

生态保护的意外成效

尽管清廷封禁长白山主要出于政治和经济目的,却在客观上创造了中国历史上最早的大规模生态保护实践。两个多世纪的封禁使长白山生态系统得到完整保存,成为研究原始温带森林的活化石。

东北师范大学地理科学学院教授王野乔的研究表明:”封禁期间,长白山森林覆盖率保持在90%以上,东北虎、梅花鹿等珍稀动物种群稳定。”特别值得注意的是,清廷对采参实行”轮采制”——分区域轮流开采,让资源得以自然恢复,这种可持续利用理念在当时极为超前。

封禁制度的瓦解与遗产

随着19世纪中叶清朝国势衰落,长白山封禁制度逐渐松动。咸丰十年(1860年),清廷正式开放吉林围场,允许流民进入垦殖。这一政策转变的背后,既是应对沙俄侵略的边防需要,也是缓解内地人口压力的无奈之举。

然而,封禁政策留下的影响极为深远。故宫博物院研究馆员苑洪琪指出:”长白山封禁塑造了独特的’满洲圣地’文化,这种文化认同在清末民初成为满洲民族意识觉醒的重要资源。”直至今日,长白山仍是满族同胞朝圣的精神家园。

从更广阔的视角看,长白山封禁是中国古代”自然保护区”理念的独特实践。它提醒我们,生态环境保护与民族文化传承可以相辅相成。如今的长白山国家级自然保护区,既是联合国”人与生物圈”保护区网络成员,也是世界地质公园,继续书写着人与自然和谐共生的新篇章。