”86年不息的黄河咆哮:一部抗战史诗如何跨越时空,在当代依然激荡着中华民族的精神血脉?”

1939年延安窑洞里的油灯下,冼星海用六天六夜谱就的《黄河大合唱》,在八十六年后的今天依然激荡着中国人的心灵。这部诞生于民族危亡之际的音乐史诗,早已超越单纯的艺术作品范畴,成为中华民族集体记忆的声呐系统。当2025年纪念抗战胜利80周年的钟声敲响,《黄河大合唱》以不同形式在国内外舞台频频亮相,其背后折射的正是经典文艺作品在当代社会的生命力密码——它不仅记录历史,更参与塑造着当下的精神图景。

一、创作密码:苦难淬炼的艺术结晶

回望1938年的黄河渡口,诗人光未然与惊涛骇浪的遭遇成为创作的原点。那个特殊年代的艺术创作,往往有着今人难以想象的”沉浸式体验”。冼星海在创作期间以黄豆末当咖啡、红枣充饥的物质匮乏,与作品中迸发的磅礴力量形成惊人反差。这种在极限环境下诞生的艺术,其能量密度远超和平年代的创作。当代音乐学者发现,《黄河大合唱》八个乐章的结构暗合中国传统戏曲的”起承转合”,而西洋作曲技法的运用又使其具有国际表达力。这种”土洋结合”的创作智慧,在煤油桶改造的低音二胡和搪瓷茶缸摇勺子的音效中达到极致——艺术因陋就简反而成就了不可复制的独特性。

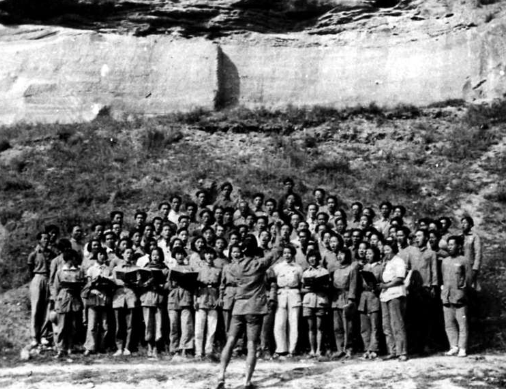

更值得深思的是作品诞生的集体性。从光未然的诗作到冼星海的谱曲,从鲁艺师生的排练到毛泽东连呼三声”好”的肯定,《黄河大合唱》自诞生起就是集体智慧的结晶。这种创作模式与当下强调个人版权的文艺生产形成鲜明对比,提示我们伟大作品往往需要打破创作者与接受者的界限,在共同的情感体验中完成最终塑造。

二、演绎传承:三代艺术家的精神接力

92岁高龄仍执棒指挥的严良堃,将一生奉献给《黄河大合唱》的诠释。他的艺术实践构建了经典的”解释学循环”——越是深入作品内核,越能释放其当代价值。严良堃曾回忆,冼星海教导他指挥时要”让每个音符都燃烧起来”,这种艺术精神的传递远比技术细节更重要。郭淑珍将京剧”喷口”技法融入《黄河怨》演唱,瞿弦和为《黄河之水天上来》注入戏剧表演元素,这些创造性诠释证明:经典的生命力恰恰在于不同时代艺术家对其的个性化解读。

当代指挥家李心草的困惑与领悟,则展现了传承的当代困境。当他发现严良堃对《保卫黄河》速度的处理并非”年老力衰”,而是为保持整体结构张力时,实际上触摸到了经典演绎的核心命题——形式与内容的辩证关系。在短视频时代,人们习惯追求即时快感,而《黄河大合唱》要求我们保持对艺术完整性的敬畏,这种对抗碎片化的坚持,本身就是对当下文化消费主义的温和反驳。

三、当代价值:超越抗战记忆的精神图腾

在悉尼歌剧院、纽约林肯中心的舞台上,《黄河大合唱》的旋律让海外华人热泪盈眶。这种跨越时空的情感共鸣,揭示出作品已从特定历史时期的战歌,升华为中华民族的精神图腾。当”风在吼,马在叫”的旋律响起,当代听众感受到的不再仅是抗战的硝烟,更是面对任何困境都不屈不挠的民族禀赋。

在文艺创作领域,《黄河大合唱》树立的标杆至今难以逾越。它证明真正伟大的作品必须同时具备三个维度:个体体验的真诚性(冼星海对民族苦难的切肤之痛)、艺术表达的创新性(中西合璧的音乐语言)、以及时代精神的典型性(全民族抗战的集体意志)。当下某些主旋律作品难以引发共鸣,问题往往出在第一点的缺失——创作者缺乏对表现对象的真情实感。

四、未来启示:经典IP的创造性转化

站在数字文明的门槛上,《黄河大合唱》面临新的传播机遇。VR技术可以让观众”回到”1939年的延安首演现场;AI算法可以模拟冼星海创作时的思维过程;社交媒体挑战赛能让全球网友接力演唱《保卫黄河》。但这些技术手段的成功运用,必须建立在对作品精神内核的准确把握上。

更值得探索的是作品蕴含的创作方法论对当代文艺的启示。在延安物质极度匮乏的条件下,艺术家们反而创造出传世经典,这种”限制产生创造力”的规律,对当下依赖高科技、大投入的文艺生产具有警示意义。或许我们应该重新发现”煤油桶交响乐”的美学价值——真正的艺术创新不在于外在条件的优越,而在于内在精神的丰盈。

当2025年的青年在音乐厅随着《黄河大合唱》的节奏热血沸腾时,他们实际上正与历史进行着一场跨时空对话。这部作品证明,真正伟大的艺术永远具有”当下性”——它既属于那个救亡图存的年代,也参与塑造着当代中国的精神气质。在中华民族伟大复兴的征程上,《黄河大合唱》的旋律仍将不断回响,因为它承载的不仅是记忆,更是面向未来的力量。