陈楚生问鼎《歌手2025》歌王桂冠,18年音乐长跑诠释”实力终将战胜流量”的行业真理。

2025年8月,历经三个月的激烈角逐,《歌手2025》在长沙落下帷幕。47岁的陈楚生以两轮综合得分第一的成绩,捧起象征华语乐坛至高荣誉的“歌王”奖杯。然而,这场比赛的真正价值远不止于一个头衔——它折射出当代音乐竞技的变与不变:流量时代的坚守、跨世代音乐人的碰撞,以及“歌王”二字背后的行业隐喻。

一、赛制革新与“歌王”含金量

本季《歌手2025》延续直播竞演模式,但在赛制上做出关键调整:

- 两轮定胜负:首轮“帮唱排位赛”考验合作能力,次轮“独唱排位赛”聚焦个人表达,各占50%权重

- 国际化阵容:7强中包括3位外籍歌手(美国米奇·盖顿、日本BENI、美籍韩裔格瑞丝·金斯勒)

- 去流量化评分:大众听审团中40岁以上观众占比提升至35%,降低“粉丝刷票”干扰

陈楚生的夺冠路径:

- 帮唱环节:与摇滚老将郑钧合作《赤裸裸》,以粗粝的Live感拿下第三名

- 独唱环节:首唱未发布新作《获奖之作》,唐恬歌词+火星电台作曲的“王炸组合”引发共鸣

- 综合优势:两轮稳定发挥,最终以总分21.36%险胜李佳薇的19.81%

这一赛制设计让“歌王”头衔更侧重现场稳定性与艺术表达,而非单纯的人气比拼。

二、陈楚生:从“快男冠军”到“中生代标杆”的18年长跑

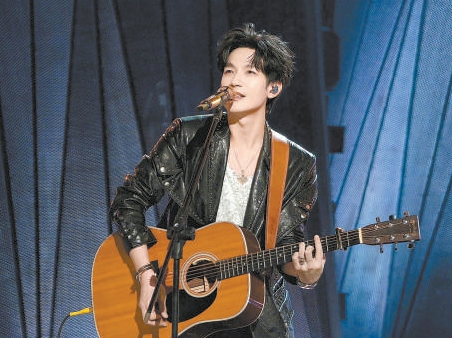

2007年,陈楚生以《有没有人告诉你》爆红,却因合约纠纷沉寂多年。2025年的他,用一场“技术流+情感流”的表演完成逆袭:

- 演唱分析:《获奖之作》副歌部分连续C5高音保持胸腔共鸣,被声乐导师评为“教科书级的弱混技术”

- 舞台美学:极简灯光下,仅用一把吉他伴奏,呼应歌词“奖项越重,越要轻装上阵”

- 行业意义:证明“选秀歌手”标签之外,持续深耕的专业音乐人终将获得认可

他在获奖感言中强调:“歌王属于每一个认真唱歌的人。”这句话被视作对华语乐坛“重流量轻实力”现状的温柔反击。

三、国际歌手的“水土不服”与启示

本季外籍歌手表现亮眼但未能登顶,暴露跨文化音乐竞技的挑战:

- 米奇·盖顿:格莱美级唱将,但《Never Enough》的百老汇风格未能打动中国大众听审

- BENI:日本R&B天后,语言障碍限制情感传递

- 格瑞丝·金斯勒:00后天才少女,技术满分却缺乏岁月沉淀

文化折扣现象:欧美歌手偏爱炫技型转音,而中国观众更看重“叙事感”与“共情力”,这一差异成为外籍选手的隐形天花板。

四、那些比名次更重要的“配角”

1. 李佳薇:从房产中介到“铁肺女王”的回归

- 曾因事业低谷转行卖房,2025年以《天堂·煎熬》的“双曲混搭”震撼现场

- 赛后采访坦言:“音乐不会辜负坚持的人,哪怕中间你要去卖房子。”

2. 单依纯:流量时代的“反叛少女”

- 拒绝翻唱热歌,坚持首唱原创《有趣》

- 表态:“如果比赛只为赢,不如去直播带货。”

3. 王力宏:帮唱嘉宾的“情怀杀”

- 与单依纯合作《落叶归根》,罕见公开亮相引发回忆潮

- 乐评人评价:“他提醒我们,华语乐坛曾有过多么黄金的年代。”

五、《歌手2025》的行业启示录

- Live能力仍是硬通货:修音时代,观众对“真实”的渴望反而更强烈

- 音乐无国界,但审美有壁垒:国际化不是简单堆砌外籍选手,需探索更深层融合

- “歌王”的终极定义:陈楚生的胜利证明,长跑者终将超越短跑选手

结语:当奖杯比羽毛还轻

陈楚生捧起奖杯时,镜头扫过台下——米奇·盖顿为他起立鼓掌,李佳薇眼含泪光,单依纯笑得像个孩子。这一幕恰如《获奖之作》的歌词:

“奖杯越重,越要轻拿轻放

因为音乐不是战场,是回家的行囊。”

《歌手2025》没有制造“神话”,但它让大众重新听见:在这个速朽的时代,依然有人用18年光阴,等一个尊重音乐的答案。