莫斯科艺术剧院携革新版《海鸥》开启中国巡演,以当代视角重构契诃夫经典,探索跨文化戏剧对话的新可能。

在2025年盛夏的北京保利剧院,莫斯科艺术剧院带来的《海鸥》正掀起一场静默的革命。当那只象征性的海鸥在舞台上空盘旋时,契诃夫笔下”四幕喜剧”的现代性解读,正在中俄两国观众间架起一座超越时空的审美桥梁。这场为纪念契诃夫诞辰165周年的巡演,不仅是对经典的致敬,更是一场关于戏剧本质的当代思辨。

一、解构与重建:《海鸥》的现代性密码

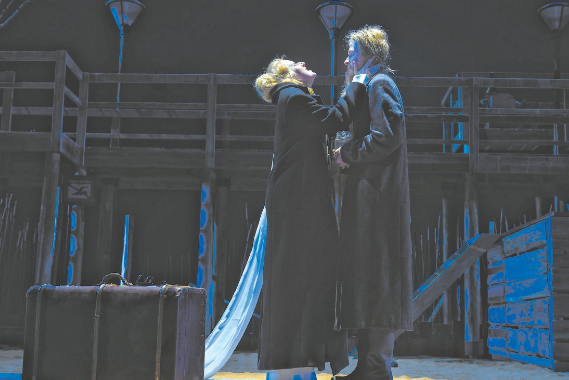

导演康斯坦丁·哈宾斯基的《海鸥》呈现出惊人的文本张力。舞台设计上,传统俄罗斯庄园的写实布景被解构为几何线条构成的象征性空间,特列普列夫的剧本朗读场景以全息投影技术呈现,这种虚实相生的处理恰如契诃夫笔下”戏中戏”的当代演绎。更激进的是对女性角色的重塑——妮娜不再是被动承受命运的角色,其独白时配合的肢体语言充满力量感,印证了哈宾斯基”女性推动戏剧运行”的导演理念。

这种创新并非无本之木。莫斯科艺术剧院档案显示,本次制作参考了斯坦尼斯拉夫斯基1898年导演笔记中未被实现的13处舞台调度设想。通过数字技术复原的原始手稿投影,观众得以窥见经典如何在新语境下获得重生。中央戏剧学院教授指出,这种”考古式创作”使当代版本既保持历史厚度,又具备先锋实验性。

二、表演美学的跨文化转译

斯坦尼体系在中国有着特殊的接受史。1950年代”以俄为师”时期,中国话剧界曾全面学习莫斯科艺术剧院的表演方法。而此次巡演展现的”新斯坦尼”风格——减少心理现实主义痕迹,增加肢体剧场元素——给中国同行带来新的思考。北京人艺青年演员观摩后表示:”他们用微表情和停顿构建的戏剧张力,比大段独白更有穿透力。”

特别设计的本土化细节更显匠心。第二幕中,阿尔卡基娜那句”去中国巡演”的台词引发会心笑声;特利果林钓鱼时哼唱的《莫斯科郊外的晚上》变调为《茉莉花》旋律。这些文化转译不是简单的讨好,而是契诃夫”日常荒诞”美学的当代表达。上戏教授评价:”他们找到了普世人性与在地体验的黄金分割点。”

三、戏剧文学的共时性阅读

《海鸥》中艺术与生活的永恒命题,在2025年的中国语境下产生奇妙共振。演出后的学术研讨会上,学者们注意到:特列普列夫”新形式”的焦虑,与当代青年艺术家的创作困境形成镜像;阿尔卡基娜的明星光环,暗合流量时代的偶像文化。更深刻的是,契诃夫对”庸常生活诗意”的挖掘,为内卷时代的观众提供了精神解药。

中国观众的反应令剧组惊喜。哈宾斯基提到,北京场观众在妮娜独白”我要继续演戏”时的集体沉默,与莫斯科观众的啜泣形成文化差异的微妙注解。这种跨文化接受现象,印证了戏剧学者马丁·艾思林的观点:”伟大戏剧总能在不同时代找到新的解释社群。”

四、剧院传统的当代转型

作为拥有海鸥院徽的百年名团,莫斯科艺术剧院此次巡演暗含自我革新的雄心。节目册显示,他们正推行”新传统主义”计划:数字化修复1905年《海鸥》原始服装图案,3D打印应用于当代设计;建立”契诃夫云剧场”,全球观众可VR参与排练。这些举措打破了对老牌剧院的刻板想象。

更值得关注的是演出季的策划逻辑。《海鸥》与瓦赫坦戈夫剧院《奥涅金》《万尼亚舅舅》构成”俄罗斯精神三联画”,但北京保利剧院将其重新排序为”迷茫-追寻-救赎”的新叙事线。这种策展思维,展现经典剧目如何通过空间重组获得新生命。

在散场时分,舞台上的海鸥意象已超越剧院符号,成为跨文化对话的隐喻。正如契诃夫所言:”我们要的不是新的形式,而是真诚的态度。”莫斯科艺术剧院的这次中国之行证明,经典的重演不是博物馆式的保存,而是一场持续进行的创造性对话。当那只海鸥飞越北京夜空时,它承载的不仅是俄罗斯戏剧的黄金时代,更是全人类对艺术本质的永恒追问。或许真正的经典,永远活在不断的重新发现之中。