”从东南小厂到世界级精酿:莆田用40年时间酿就’中国啤酒制造之城’的金字招牌。”

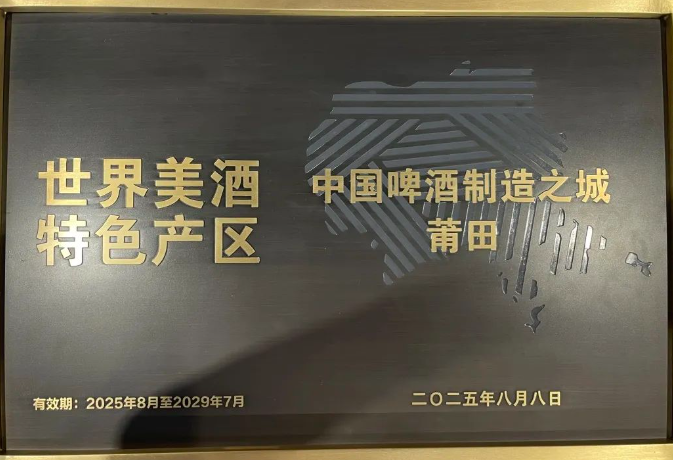

8月8日,一场授牌仪式让福建莆田这个以”鞋都”闻名的城市,正式加冕”中国啤酒制造之城”的桂冠。这块与青岛、哈尔滨等传统啤酒名城并列的”中字头”招牌背后,藏着一个沿海小城用40年时间书写的产业逆袭史诗。从1985年创立的地方小厂,到如今年产200万吨的全球单体产能冠军,莆田的啤酒故事远不止于麦芽与酒花的芬芳,更是一部中国制造业转型升级的微观样本。

一、从”三线小厂”到”全球最佳”:雪津啤酒的破圈之路

1985年,当莆田啤酒厂的第一批”雪津啤酒”下线时,没人能预料到这个乡镇企业会改写中国啤酒产业格局。当时的中国啤酒市场正呈现”北青岛、南珠江、东金星、西重啤”的版图分割,偏居东南一隅的雪津选择了一条差异化路径——打造”福建人自己的啤酒”。

“我们最早从德国引进酵母菌种时,特意根据福建人偏清淡的口味调整了发酵工艺。”现年72岁的原技术科长林国栋回忆道。这种本土化策略让雪津迅速占领福建市场,到2000年已成为省内占有率超60%的龙头品牌。但真正的转折发生在2006年,全球啤酒巨头百威英博以58亿元收购雪津,这场当时中国啤酒行业最大并购案,为莆田打开了全球化的大门。

走进如今的百威雪津啤酒博物馆,科罗娜、鹅岛等国际品牌与雪津经典并列展示。这座投资23亿元建设的全球旗舰工厂,每小时能生产18万罐啤酒,每条生产线每秒灌装45罐的速度创下世界纪录。更惊人的是其”柔性生产线”技术——同一条流水线可无缝切换生产8个不同品牌、20余种产品,这种灵活度连德国总部的工程师都为之惊叹。

二、绿色智造的双螺旋:传统产业的基因突变

在百威雪津的厂区屋顶,12万平方米的太阳能光伏板在阳光下熠熠生辉。这个年发电量达1500万度的分布式光伏项目,只是其绿色智造体系的冰山一角。深入工厂内部,会看到更多颠覆传统的场景:

- 水循环系统:通过反渗透膜技术将废水净化至饮用水标准,水重复利用率达98%,每百升啤酒耗水量仅2.1升,比行业平均水平低30%

- 5G智能机器狗:搭载热成像仪和气体传感器的”钢铁柯基”,可24小时巡检管道,其AI算法能提前3小时预测设备故障

- 碳中和发酵罐:利用生物质能替代天然气,年减排二氧化碳4.2万吨,相当于种植23万棵树

这些创新让莆田工厂连续四年斩获百威集团”全球最佳酒厂”称号。更深远的影响在于,其绿色经验已输出至武汉、佛山等生产基地,并催生出完整的环保产业链。专门处理啤酒糟的莆田绿源生物科技,将酿酒副产品转化为高蛋白饲料,年处理能力达10万吨;长城华兴玻璃的碎玻璃干洗生产线,使玻璃瓶回收利用率提升至95%。这种”产业公地”效应,正是莆田获封”啤酒制造之城”的核心竞争力。

三、产业链”榕树效应”:从单一工厂到生态集群

在莆田涵江区,一个以百威雪津为龙头的啤酒产业生态圈正在形成。半径5公里范围内,聚集着32家配套企业,涵盖玻璃瓶制造、易拉罐生产、冷链物流、包装设计等全链条。这种”榕树效应”带来的聚合动能,远超单一企业的经济贡献。

玻璃瓶制造商长城华兴的故事尤为典型。2018年其引进德国HEYE生产线时,百威雪津承诺包销70%产能,这种”订单反哺”让企业敢投入5亿元进行技术改造。如今其生产的轻量化玻璃瓶,重量比传统瓶减轻15%却强度更高,连可口可乐都开始采购。

物流企业闽运莆田的转型更具戏剧性。原本濒临破产的运输公司,通过承接百威雪津的智慧物流项目,不仅起死回生,还孵化出”酒咔嚓”供应链平台,用区块链技术实现从酿造到消费的全流程追溯。这种产业链协同创新,使莆田啤酒产业集群去年产值突破180亿元,带动就业2.3万人。

四、城市与产业的共生密码

莆田与啤酒的”联名”,本质上是一场双向赋能。市政府打造的”啤酒+”城市IP,将工业旅游与地方文化深度融合。每年举办的”莆田啤酒节”,吸引游客超50万人次;以啤酒博物馆为核心打造的工业旅游路线,去年接待研学团队12万人次。这种”产城融合”模式,让制造业基因深深植入城市肌理。

更深远的影响在于人才结构的变化。莆田学院开设的酿酒工程专业,毕业生本地就业率达91%;与德国杜门斯学院合作的酿造师认证项目,已培养高级技师137名。这些”本土血液”的注入,使技术创新不再依赖外脑,形成可持续的产业内生动力。

站在木兰溪畔眺望百威雪津的智慧工厂,银色发酵罐在夕阳下泛着微光。这块”中国啤酒制造之城”的金字招牌,不仅标志着莆田完成了从代工基地到智造高地的跃迁,更见证了中国制造业从规模扩张到价值创新的范式转变。当传统产业遇上新质生产力,当地方经济拥抱全球化,莆田的故事证明:任何城市都能酿造属于自己的”产业精酿”,关键在于能否把每一滴资源都发酵出最大价值。